15年ぶりに起きた衆議院における自民・公明両党の過半数割れ。2024年冬の臨時国会である第216回国会では自公両与党が各野党との政策協議を活発化させ、令和6年度補正予算は衆議院で補正予算として史上初となる修正可決がなされた。これまで毎年数十の閣法(内閣が提出する法律案。国会議員が提出する法律案は議員立法と呼ばれる)が提出され成立してきたが、予算や条約の審議を含め、一つたりとも(閣法の事前審査プロセスがある)与党だけの言い分では国会を通すことができなくなったのである。2025年に控える参議院選挙の情勢も与野党ともに予断を許さない状況であり、政策決定の緊張感は増している。

物価高、災害対応、経済成長、デジタル化、外交等、課題がめじろ押しの中、多様な政治勢力の中でどのように政策合意を形成すべきなのであろうか。

そこで一度考えてみたいのが、日本と同じG7でありながら多様な連立政権の下で政体を運営してきたドイツ情勢である。

ドイツはあえて言えば、ほぼ常に第一党が過半数割れする中で、さまざまな政党が連立政権を組んで政治を進めてきた国である。そんなドイツでも、2024年12月16日の連邦議会で、オラフ・ショルツ政権の“Vertrauensfrage” (信任投票)に先立って各党による舌戦が行われ、そして信任投票の結果不信任多数でショルツ政権は議会の信任を失った(注1)。そしてシュタインマイヤー大統領による議会解散の後、2025年2月23日に連邦議会選挙が行われる見通しとなっている。選挙後に政権交代が行われる可能性が高い中にあってもなお、「どのような連立が考えられるか」という議論がまさに行われている状態だ。

時勢の変化(Zeitenwende(注2))に直面する中にあって、ドイツはどのような方向に進んでいくのだろうか。そこから日本にとっての有益な視座を得られるだろうか。年の瀬に考えてみたい。

1. そもそものドイツにおける各政党の立場

読者の中にはドイツの政治状況はさっぱり…という方もおられると想定するので、まずはドイツ政治状況について概観をしておく。

ドイツは政体として連邦共和制を取り、大統領と首相が存在する。議会は小選挙区制を加味した比例代表制の直接選挙により選出される733議席(任期4年)の議員で構成され、議員内閣制の下に連邦議会が首相を選出する仕組みである。2024年現在で社会民主党(SPD)が200議席以上を占める第一党となっており、次いでキリスト教民主/社会同盟(CDU/CSU)が190議席超、緑の党(Bündnis 90/Die Grünen)が110議席超を占める状況となっている(注3)。

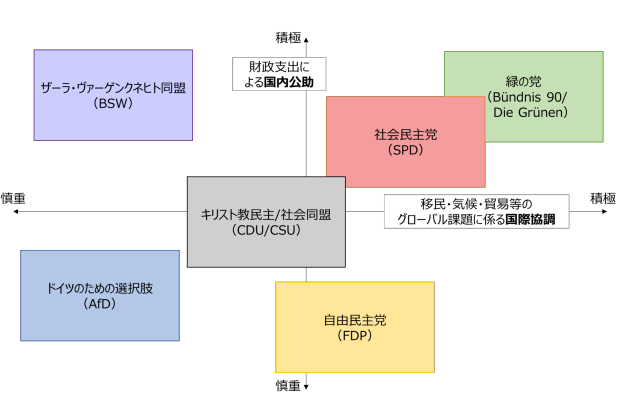

以下図1の通り、各党の政治的立ち位置について思い切った概観をしておきたい。

いきなり話の腰を折って恐縮だが、本稿のオチに照らして言えば、図1にはあまり意味がない。各党は地域情勢や個別課題に対してさまざまな姿勢を示しているし、一見立ち位置が離れている政党同士で連立政権を組むこともあるため、図通りの情報だけでドイツ政治を理解することなど到底できないからである。

どうかお願いなので、「ドイツの政党ってこんな感じなのね。このレポート長そうだしこの辺でいいや」とか、逆に「こんな簡単な図でドイツ政治を語ろうなんてどうかしている」と拙速に判断せず、ここでページを閉じないでほしい。せめて最後まで一気に画面をスクロールするか、ショートカット機能 Ctrl+F で「結び」と入力するかして、話のオチだけでもご覧いただきたい。

各政党の全体感をつかんだところで、以下の通りドイツ政治の経緯や各党の詳細状況について分析していく。まずはショルツ政権とその崩壊について述べよう。

2. ショルツ「信号連立」(Die Ampel Koalition)の崩壊

2024年11月6日、ドイツ首相のオラフ・ショルツ氏(SPD)は、財務大臣のクリスティアン・リンドナー氏(FDP)について、連邦予算編成における対立や政策不一致等により自身の信用を損なったとして、同氏の解任を発表した(注5)。

ショルツ政権は、2021年まで続いたキリスト教民主/社会同盟(CDU/CSU)を主軸とするメルケル政権の後に誕生した、ショルツ氏が所属する社会民主党(SPD)を主軸とする政権である。共に連立を組んだのは、緑の党(Bündnis 90/Die Grünen)と自由民主党(FDP)の二党であり、ショルツ政権は各党の象徴色(緑の党=緑、FDP=黄、SPD=赤)を取って、信号連立(Die Ampel Koalition)とか、信号政府(Die Regierung)と呼ばれていた。

政権発足間もなく発生したロシアのウクライナ侵攻への対応等もあり、首相のショルツ氏の働きぶりは全体的に評価されていた(注6)。しかし政権運営中に、新型コロナウイルス対策用に措置されていた残予算600億ユーロを気候変動対策に転用させる方針について2023年11月に連邦憲法裁判所から違憲判決が出されたこと等をきっかけに、その後の予算編成に関して特に財務大臣リンドナー氏を擁するFDPと他党との信頼関係の亀裂が顕在化し、政権が不安定化した。2025年予算を見据えて特に与党内の対立は鮮明化し、FDP党首で財務大臣のリンドナー氏は、生活支援金(注7)や気候変動対策予算の削減、非課税所得上限の増額(注8)、所得法人税及び年金の削減等を主張する一方で、SPDは社会の安全やインフラ投資等を念頭に置いた予算を、緑の党は貧困対策や経済成長、環境保護等のための予算を主張した。自由主義的な主張を展開するFDPに対して公助の充実を主張するSPDおよび緑の党との意見の隔たりは埋まることなく、首相のショルツ氏は政治的空白を避けるためとしてリンドナー氏の財務大臣解任に踏み切ったのである。

こうした連立政権崩壊の事態を受けて、首相のショルツ氏は2024年11月7日の財務大臣解任を発表した記者会見で、今が国民の信を問う時だとして連邦議会選挙を行う意向を示した。当初は選挙の実施時期として2025年3月頃が念頭に置かれていたが、2024年11月上旬の同時期に米国の第47代大統領選挙でトランプ氏が勝利したこと等を受けて、議会や経済界から政治的空白の長期化を避けるべきだという声が高まり、予定を前倒しして、選挙は2025年2月23日に実施する運びとなった。先述の通り、2024年12月16日の“Vertrauensfrage”(信任投票)の結果、ショルツ政権は不信任多数となって、解散総選挙に向けた動きが本格化したのである。

もう少しだけそもそも論の話が続くが、ドイツでは長期的にどの政党が政権を担ってきたのか、直近(2024年12月)の政党動向はどうなっているのかについて見ていきたい。

3. 各党の政治スタンスと喫緊の状況(CDU/CSUが優勢)

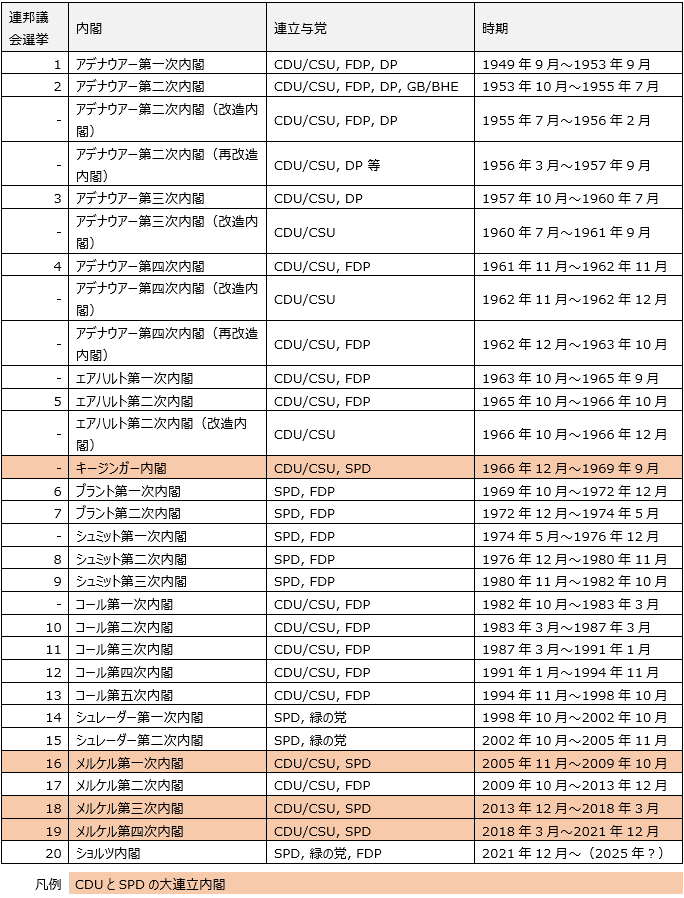

戦後ドイツ(いわゆる旧西ドイツと現代ドイツを指すドイツ連邦共和国)の政権は、1949年5月のドイツ基本法公布を行った議会評議会(Parlamentarischer Rat)の時代から、中道保守系路線を歩むキリスト教民主同盟(CDU)およびその実質的なバイエルン州支部であるキリスト教社会同盟(CSU)と、1959年にバート・ゴーテスベルク綱領を制定してマルクス的階級闘争主義と決別し中道リベラル系政党となった社会民主党(SPD)が中心となって交互に担っており、その多くが他各党との連立によるものであった。直近で長期政権となったメルケル政権は主にCDU/CSUとSPDとの大連立政権であったが、2021年の総選挙で同党が敗北し、代わってSPDが主体となりショルツ政権が形成されたのである。

CDU/CSUやSPDと連立を組む相手は、企業振興や自由主義経済等の立場を取る自由民主党(FDP)や、1980年代から勢力を伸ばしてきたドイツの環境政党として知られる緑の党(Bündnis 90/Die Grünen)等であった。

FDPは1950年代および1960年代前半はCDUのアデナウアーおよびルートヴィヒ・エアハルトがFDP等と連立しながら政権を担ったが、1960年代後半のCDU/CSUとSPDの大連立によるクルト・キージンガー政権を経て、1970年代および1980年代にはSPD主体の(かの東方外交で有名な)ブラント政権やシュミット政権にも参画した。

緑の党は、1968年の世界的な政治運動の高まりによるリベラリズムの活発化を受けて、環境問題等への政策案を打ち出す党として誕生した。1983年に初めて連邦議会で議席を獲得した後、1990年代に旧東ドイツの諸派を統合して現在の形(直訳党名は、「90年同盟/緑の人々」)の形となり、1998年にはSPDのシュレーダー政権と連邦レベルで初めて連立与党入りする。そして2008年には州レベル(ハンブルク州)でCDUとも連立政権を構成する等、全方位での連立可能性を打ち出すことで存在感を示している(注9)。

その中で最近、主張が排外主義的だと指摘されることの多い右派系政党であるドイツのための選択肢(AfD)や、左派系でありながら国際問題対応には消極的なザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)も、既成政党と一線を画する第三の勢力として躍進している。AfDやBSWは特に移民や難民の受け入れおよびウクライナ支援等に関して後ろ向きとも取れる姿勢を取っているが、特に旧東ドイツ各州を中心に支持が高い。後述する通り、旧東ドイツ州の内テューリンゲン州およびザクセン州の議会選挙では2党の存在感が増し、テューリンゲン州ではAfDが第一党に踊り出た。BSWもまた旧東ドイツ州の選挙で躍進し、ブランデンブルク州およびテューリンゲン州では連立政権の一角を担うまでになっている。

これまでの政権与党(内閣)の変遷を以下表の通り示しておく。CDU/CSUとSPDの政権が変遷しつつ、20世紀末から緑の党が連立与党に名を連ねるようになっていることが分かる。

さて、現代ドイツの政治情勢に話を戻そう。

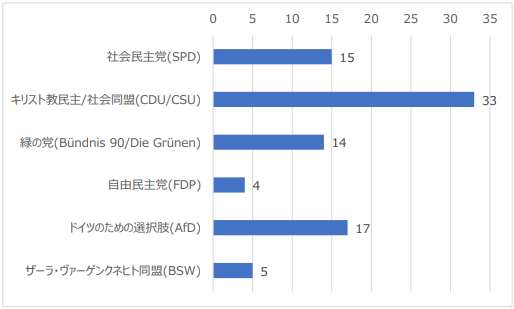

ショルツ内閣はリベラル色の強いSPDと緑の党、そして自由主義経済政策を掲げるFDPの連立政権であった。しかし次期選挙における国民の政党支持の状況を見れば、比較的保守系のCDU/CSUがメルケル政権以来再び第一党となることが一目瞭然である。同時に、右派政党であるAfD(ドイツのための選択肢)が躍進する気配もある。

要するに、現在の政権与党の支持率が低く、政権交代が起こる可能性が高い。各党は足元で直近にどのような動きをしているのか、詳細の情勢について確認しておく。

①社会民主党(SPD)

支持率は政権発足時から下落傾向にあり、2024年12月に行われた世論調査における選挙政党支持率では全党で3位の15%となっている。同調査ではショルツ政権での防衛大臣ボリス・ビストリウス氏が次の有望な首相候補として一時トップに名前が挙がり、党内からはショルツ氏に代わってビストリウス氏を推す動きもある等、ショルツ氏にとって党内基盤は盤石なものではないが(注12)、結果としてショルツ氏が来る選挙後の首相指名候補として再選されている。

どの政党も、全体の政党支持率で次点に付けている「ドイツのための選択肢」(AfD)とは連携しないことを表明しているから、その意味で仮にCDU/CSUが政権を担ったとしても政党支持率3位のSPDとの政策協議は重要になると思われるところ、SPDの動静は引き続き注視すべきである。

②キリスト教民主/社会同盟(CDU/CSU)

キリスト教民主同盟およびキリスト教社会同盟(CDU/CSU)は、メルケル政権で実施された2021年の連邦議会選挙で得票率3割を下回る敗北を喫したが(注13)、その後支持率は回復傾向にある。2024年12月に行われた世論調査における次期選挙での政党支持率では全党で首位の33%台をマークしている(注14)。

メルケル氏の後を継いだCDU党首のフリードリヒ・メルツ氏は2024年9月に次期首相候補として名乗りを上げ、同年12月の世論調査の結果、ショルツ氏よりもメルツ氏が次の首相にふさわしいと考えるドイツ国民が僅差ではあるが多数を占めた(注15)。メルツ氏とショルツ氏はテロ対策(注16)や移民関連政策で協力する意向を示しており、財務大臣を解任されたリンドナー氏と政権運営に係る協力関係を示したこともある(注17)。リンドナー氏も連邦議会選挙後にCDU/CSUが政権を担うことを見越してか、引き続き財務大臣を担いたいと明言しており、CDU/CSUへ秋波を送っている(注18)。緑の党との連立は取り沙汰されているが、バイエルン州知事でCSU党首のマルクス・ゼーダー氏が反対している等の事情もあり(注19)、定かではない。

また2024年12月9日にCDU党首のメルツ氏はウクライナのゼレンスキー大統領を訪問し、空中発射巡航ミサイルであるタウルスの供与を含めたウクライナへの軍事支援の姿勢を示す(注20)等、野党党首ながら外交面でも存在感を発揮している。

2025年2月の連邦議会選挙ではCDU/CSUが議会第一党になるという見立てが高く、メルツ氏等の一挙手一投足が今後注目される。

③緑の党(Bündnis 90/Die Grünen)

2024年11月、環境関連投資の推進を掲げるフランツィスカ・ブラントナー氏と、所得格差の是正を掲げるフェリックス・バナスザック氏が党内約8割の得票を得て共同代表に選出された(注21)。また同月、同党所属でショルツ政権において経済・気候保護大臣兼副首相を務めるロベルト・ハーベック氏が次の首相指名選挙における緑の党の候補となることも決定された。

ハーベック氏は出馬表明で「信号連立」のショルツ政権が失敗していることを認めつつ、現代ドイツ(旧西ドイツ)史において長らく続いてきたCDU/CSUとSPDによる政治では何も成し遂げられないと指摘した上で、自由・人権に配慮しつつ環境保護やインフラ・教育への投資を実現していくべきと主張している(注22)。20世紀末に発足したシュレーダー(SPD)政権での連立期等以降、環境政策以外も含めた包括的な国家観を示すようになり、政権担当能力があることを示してきたし、ショルツ内閣では同党所属のアンナレナ・ベアボック氏が外務大臣を務めてG7等の外交の場で存在感を見せてきた。2024年6月に実施された欧州議会選挙では敗北を喫したが、2024年12月に行われた世論調査における次期選挙政党支持率では全党で4位の14%となっており、(来る連邦議会選挙で第一党になる見通しは低いものの)着実に政権担当能力があることを示し続けていると言える。

④自由民主党(FDP)

ショルツ政権で財務大臣を解任された党首のリンドナー氏は2024年12月16日の“Vertrauensfrage” (信任投票)に際して行われた連邦議会演説で、経済の弱体化や連立政権が国民の信認を失ったこと等について語気を荒らげてショルツ氏やハーベック氏等の政権側を批判した。加えて米国やベルギー等の状況に触れながら減税を主張し、労働市場を活性化させることの意義に触れた。

FDPの支持率は政権発足時から下落傾向にあり、2024年12月に行われた世論調査における次期選挙政党支持率では全党で6位の4%となっている。リンドナー党首は財務大臣を解任されて以降いくつかのメディア等で連立崩壊の経緯に関する遺憾の念を述べたが、FDP自体の支持率は回復していない。

⑤ドイツのための選択肢(AfD)

ドイツが2009年以降一貫して主導してきたギリシャ債務危機への支援について当時首相のメルケル氏が「ギリシャを救わないという選択肢はない」と発言したことを念頭に、EUによる債務支援に反対する勢力が2013年に「ドイツのための選択肢」(AfD)を発足させた。2010年代中盤のシリア内戦による移民受け入れ政策への反対世論を味方にして、同党は着実に支持を伸ばし続ける。直近では2024年6月に行われた欧州議会選挙では前回比増の15.9%と、CDUに次ぐ得票率を獲得した。地方選挙では同年9月に行われたテューリンゲン州・ザクセン州の州議会選挙で躍進し、先述の通りテューリンゲン州では第一党に躍り出るまでとなった。

他の政党はいずれもAfDと連立与党を組む意向を示しておらず、(後述するが)第一党の地位を獲得したテューリンゲン州でもAfDは政権獲得には至っていないことを見ても、当面はAfDが政権を担う可能性は高くないと思われる。しかしAfDの共同党首であるアリス・ヴァイデル氏は同党がかつてのナチ党と同列に扱われることに否定的な見解を示しているし、後述するBSWのザーラ・ヴァーゲンクネヒト氏もその考えに理解を示す(注23)等、AfDをナチ党とは異なる独自の政党である見方も広がりつつある。今後AfDにとっては、支持基盤が比較的少ない旧西ドイツの各州で議席を獲得しながら、政権担当能力があることを示す必要がある。

なおドイツ連邦内務国土省発行の憲法保護報告書では、AfDを極右主義の章項で紹介しつつ、イスラム系移民の排外的言動を実施している団体と記述している(注24)。他にもAfDの公的関連組織と位置付けられている「若者の選択肢(Die Junge Alternative)」は1万人以上の党員数を数える等、右派の裾野が広がりつつある。

⑥BSW(ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟=理性と公正のために)

左翼党(Die Linke)に所属していたザーラ・ヴァーゲンクネヒト氏は同党離党の意向を表明し、新党「ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟=理性と公正のために」(BSW)を立ち上げた。新興政党にもかかわらず2024年6月の欧州議会選挙では得票率を6%とし、同年9月に行われたテューリンゲン州・ザクセン州の州議会選挙ではAfDと共に躍進する結果となり、先述の通りテューリンゲン州ではCDUおよびSPDと連立与党を構成するまでの存在となった。

BSWの人気の高まりについて政治学者のヤン・トメツェク氏は、右派と左派の間のエアポケットとなっていた政治的立ち位置をBSWが獲得したとしている(注25)。例えば高い年金や最低賃金の引き上げへの積極姿勢と、気候変動対策や難民受け入れへの消極姿勢を同時に示す政党はこれまでなく、BSW党首のヴァーゲンクネヒト氏本人も「多くの人々は、もはや右とか左という言葉にはなじみがないと思う」と語っている(注26)。同時に同党はウクライナ支援にも慎重でロシアと交渉すべきであると主張しており、ドイツ政界の中では異彩を放つ。ヴァーゲンクネヒト氏のカリスマ性(注27)や、BSWを代替し得る政党の少なさがBSWの急伸要因だ(注28)とする見方もあり、今後どこまで既存政党に肩を並べる存在となるか注目される。

ドイツは結局のところ次の選挙後にどのような政権を発足させ得るか、について考察する前に、もう少し現状整理にお付き合いいただきたい。政治イシューとして外せない経済情勢や外交世論について触れておこう。

4. 経済情勢(停滞する経済と高まる危機意識)

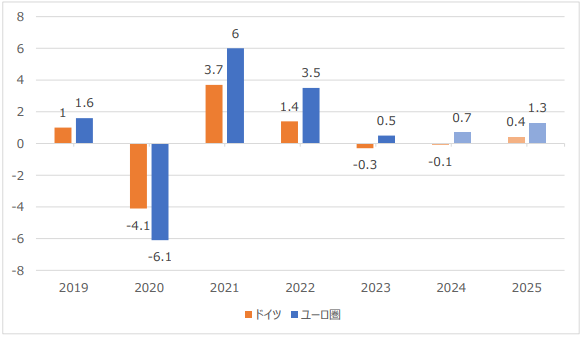

世界GDPランキングで日本は2023年にドイツに抜かれて4位となったが、3位に浮上したドイツとて経済成長が好調なわけではない。

2024年11月には、景気の低迷は引き続き労働市場に重くのしかかっているとドイツ連邦雇用庁理事長のアンドレア・ナーレス氏が述べており、11月の失業者数は277万4,000人となり前年同月比で約16万8,000人上昇している(注29)。

無論各党も経済対策を重視している。首相のショルツ氏は2024年12月16日の“Vertrauensfrage” (信任投票)に際して行われた連邦議会演説で、雇用や賃金というテーマは政治課題の中核に置かれなければならないという趣旨に触れた(注30)し、SPDはドイツにおける(内資か外資かを問わず)大企業が揺らぎ雇用が崩れることは直接の影響がある状態だとして、自分たちの政策案は(中小事業者等を含む)経済全体を念頭においていると述べた。CDU/CSUも、経済政策における政治の転換を図り、失業者対策として40万人規模の産業雇用を生み出すと表明している(注31)。

なお経済の課題は短期的な景気動向ではなく、長期構造的な問題であるという見解が専門家から示されている。

ドイツ経済専門家会議は、(コロナ禍時代の経済の浮き沈みは一段落したものの)2024年のドイツ経済は引き続き弱成長のために停滞しており、景気上および構造上の問題を抱えていると論じている。インフレ率は低下しているものの、実質ベースのGDPも2023年比で低下する見通しである。向こう2025年にかけて以下図の通り一層GDPが低下すると分析しており、ユーロ圏全体と比較しても低い値を示していると分かる。

その上で同専門家会議は、ドイツの財政支出について、未来志向の投資の優先度が政治によって下げられてきたと解説し、交通インフラ、教育、防衛関連支出で最低枠を設ける必要があると指摘している。他にも、欧州以外の決済プロバイダーサービスに依存しない、デジタルユーロ等の導入を通じた金融システムのデジタル化を推進すべきであること、住宅不足が叫ばれている中にあって都市部を中心に住宅供給と既存住宅の活用を推進したりすべきであること等を提言している。

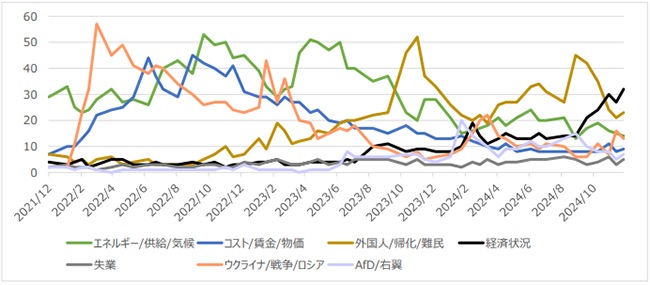

ショルツ政権ではロシアのウクライナ侵攻や緊迫する中東情勢等のために、戦争やエネルギー供給、物価対策等、移民等が次いで大きなテーマとなったが、ドイツ国民の多くは直近の重要な政治テーマは経済問題だという認識を持っている。別の調査では、国の経済が低迷していると認識する国民は7割超に上り、また国民の62%は政府による経済支援の強化に賛同し、そして財源については国債や増税等ではなく、多数の人々(5割超)が他分野支出の抑制による資金捻出という方法を支持している(注33)。

戦争等の外的な要因も相まって経済の長期的な疲弊の見立てが強まる中、選挙を控えた各党は理想に拘泥しない現実解を打ち出すことが一層求められる。

5. 外交世論(内向き姿勢の増大)

外交に関しても、国際情勢の急速な展開の下、ドイツの国内世論は割れている。

2024年11月に米国でトランプ氏が第47代大統領に選出されると、首相のショルツ氏はトランプ氏に祝辞を述べるとともに、独米の長期的な協働による成功の実績や、米国との継続的な連携の希望について言及しており(注35)、2024年12月16日の“Vertrauensfrage” (信任投票)に際して行われた連邦議会演説でもドイツはウクライナや欧州の中核的な支援者であり続けると述べた(注36)。外務大臣のベアボック氏も同様に祝辞を述べ、ドイツは政党にかかわらず米国にとっての緊密で信頼できるパートナーであると言及している(注37)。CDU党首のメルツ氏もSNSでトランプ氏に祝辞を贈りつつ、独米は同じ価値と利益を共有し北大西洋条約機構(NATO)の一員として集団的自衛にコミットしていること、内外で安定・団結した欧州だけが米国と対等なパートナーになれることを付け加えている(注38)。

その他、連邦政府としてシリアのアサド政権崩壊に係る声明を速やかに発表したり(注39)、ジョージア、イラン、イスラエル、ウクライナ等の事案にも責任をもって対応する姿勢を示したりする等、ドイツは外交事案への見解を積極的に発表してきた。

しかし国内の外交に関する世論は複雑である。

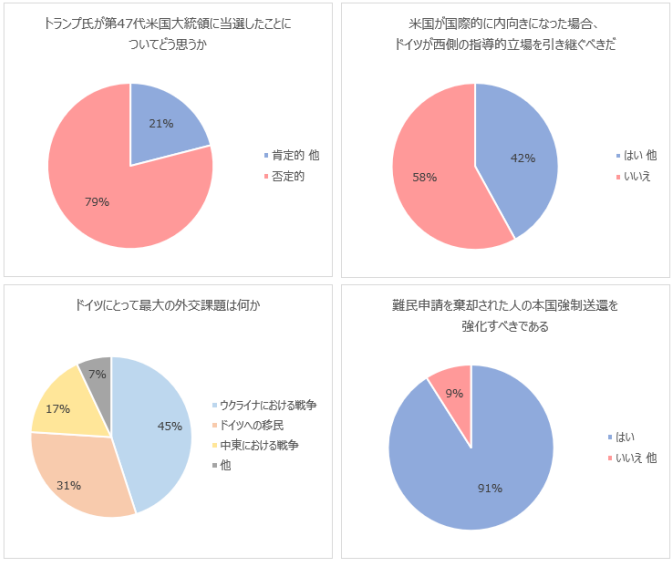

世論調査の1つによれば、トランプ氏の当選や今後の独米関係にネガティブな印象を抱くという回答が79%に上り、(欧州の安全に一層投資すべきであるという声は大きいが)米国に代わってドイツが西側の指導的な立場を引き継ぐべきであるという声は少ない。

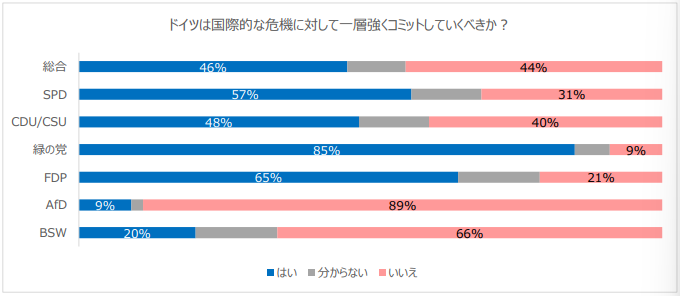

国際的な危機に対するドイツのコミット方針については、ショルツ内閣で連立与党を組んできたSPD、緑の党、FDPの支持者が積極姿勢を示す一方で、支持率の高いCDU/CSUの支持者は連立与党よりも現実的な姿勢であり、CDU/CSUは(CDU党首のメルツ氏はウクライナへの空中発射巡航ミサイル「タウルス」の供与は表明したが)全体的に外交的コミットよりも物価対策等の経済政策に重点を置く可能性がある。

国内で勢いのあるAfDやBSWはコミットに消極的ですらある(注41)ことを考慮すれば、2025年のドイツは、2024年までよりも外交的に内向きになる可能性は否定できない。

6. 小括(結局どういう政権が生まれ得るのか)

さて、直近の政治・経済・外交情勢や世論について触れてきたところで、結局のところ次の選挙でドイツにどのような政権が誕生し得るかについて考察したい。

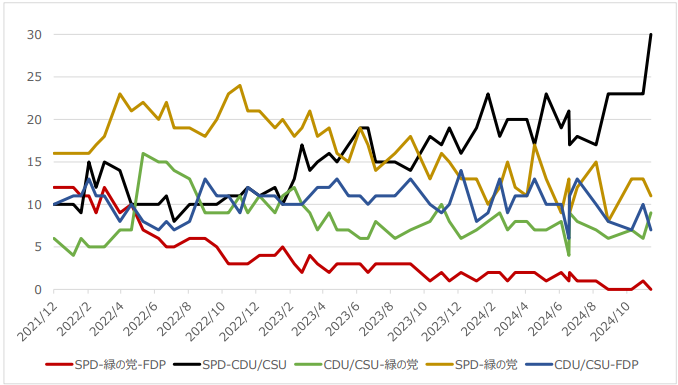

以下図は望ましい連立与党に関する世論調査の結果推移を示したものである。

ショルツ政権発足時でさえ、SPDと緑の党の二党連立を支持する声がSPD・FDP・緑の党の三党連立よりも大きく、FDPを含む三党連立の形を支持する声は地に落ちていること、直近ではCDU/CSUとFDPの連立を支持する声よりもSPD・緑の党の二党連立を支持する声が大きいことから、国民からFDPの次期与党入りは支持されない可能性が高い。また先述したようにCDU/CSUと緑の党の連立という選択肢もあるが、むしろSPDと緑の党の組み合せの方が高い支持率となっているため、CDU/CSU・緑の党の連立政権は国民の弱い支持基盤の上に立つことになりかねないし、CSU党首のゼーダー氏による拒絶姿勢を鑑みればやはり緑の党との連携は抑制的とならざるを得ない。

これら事情により、経済等の構造的・長期的な問題に対して安定して幅広い合意形成を行いつつ現実解を模索していける可能性が高いSPD・CDU/CSUの連立が、つまるところ有望な選択肢となり得るわけである。

ここでどうしても付け加えておきたいのが、選挙は各党の公約内容のみならず、政治家の資質やイメージによっても左右されがちだという点だ。

2021年の連邦選挙では緑の党の支持率が一時高まったものの、当時首相候補指名を受けた同党のベアボック氏(先述の通りショルツ政権での外務大臣)に著書盗作や経歴詐称の疑惑が浮上したこと等を受けて、同党の勢いは失速した。またCDU/CSUも、ドイツ西部およびベルギーを襲った大規模洪水の被災地を視察した2021年当時の同党首相候補指名者であったアルミン・ラシェット氏が当地で舌を出して談笑している姿が撮影され、批判を浴びた(注44)ことで支持率が低迷した向きもある。

有権者に対し「見かけのイメージではなく公約内容や政策の中身に重きを置くべきだ」と言うつもりなどはないのだが、少なくとも、選挙は最後まで何が起きるか分からない。

7. 政治状況を複層的に見るためのもう1つの視点(モザイク連邦ドイツ)

もう1つ、ドイツの政治の観察眼を肥やすために必要な視座は、(少々前述したが)各州状況の把握である。

ドイツは日本と同じく二院制を採用している。しかし第二院と位置付け得る連邦参議院は、日本の参議院とは異なり、各州政府が人口に応じて配分された議席数の代表者を送り出す仕組みを取っている。連邦参議院は特に州に関連する法案や憲法改正に対して同意権を持ち、各州の利益が連邦レベルの立法に反映される仕組みを取っている。また、日本では都道府県の首長は公選制であるが、ドイツ各州の場合は議院内閣制を取っており、連邦議会と同様に各州では連立政権が多く誕生している。

日本に比べて地方分権的とも言われるドイツだが、本稿でむしろ強調したいのは、地方同士を比較しても特徴が出る点である。

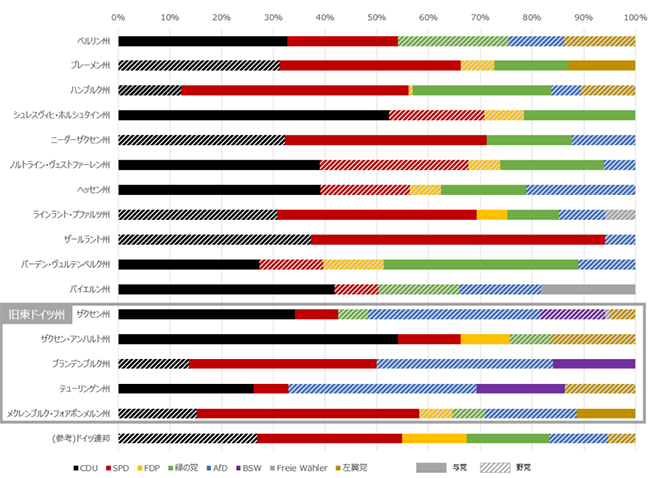

ドイツには都市州を含めて16の州があるものの、各党の情勢は州によってさまざまである。もっとも直近では、先述の通り旧東ドイツ州で議会選挙が相次いだことにより、AfDやBSWが議席を伸ばしており、それによってどのような連立政権が誕生し得るのかが関心を呼んだ。しかしよく観察すれば、旧東ドイツでは低調である緑の党は旧西ドイツの各州で連立与党となっている場合が多いこと、その反対にAfDは旧西ドイツ地域で支持を広げ切れていないこと、CDUとSPDは第一党争いをする(競争する)州が多い一方で二党が連立する(協調する)場合もあること、連邦政府においてショルツ政権を構成してきたSPD・緑の党・FDPの三党連立が実現している州は2024年12月時点で1つのみ(ラインラント・プファルツ州)であること等、さまざまな特徴が浮かび上がる。

その中で興味深い事例を2つ紹介したい。

まず1つ目は、旧東ドイツ州にあたるテューリンゲン州における連立政権の組成である。2024年の議会選挙の結果、AfDが第一党となったが、他党はどこもAfDと連立を組む意向を示さなかったため、どのような連立政権になるのかについて報道が相次いだ(注46)。結果として、CDU・BSW・SPDの三党が、各党のシンボルカラー(黒・紫・赤)から名付けられた「ブラックベリー連合」を組むことになる。三党は共同記者会見で、連立与党は人口・経済・移民等の政策課題の解決に責任を持たなければならないという点、確かに連立政権の在り様は異様に思えるかもしれないがぜひ今後打ち出す政策の成果に注目してほしいという点について強調した(注47)。

もう1つは、旧西ドイツ側の州のノルトライン・ヴェストファーレン州知事ヘンドリック・ヴルスト氏(CDU)の見解である。ノルトライン・ヴェストファーレン州はCDUと緑の党が連立与党となっているが、前述の通りバイエルン州知事でCSU党首のマルクス・ゼーダー氏は連邦レベルで緑の党と連立することを拒絶している。ヴルスト氏はゼーダー氏の主張も認識しつつ、同じくCDUと緑の党が連立与党であるシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州やバーデン・ヴュルテンベルク州を引き合いに出しながら、各州で事情が異なること、その中でも2025年の選挙ではCDUが勝利する展望があることについて述べている(注48)。

これらを踏まえれば、連邦レベルの動向や中央の政局に左右されない、かつ地域ごとに特色のあるモザイクな地域像が浮かび上がる。地域事情を踏まえながら高度な駆け引きの中で政権の形が決まるドイツの実情が伺える。

8. 結びに代えて(不確実性が増す時代こそ、現実解を求めて複雑さに骨太の姿勢で臨め)

日本では周知の通り、衆議院は与党の議席が過半数に満たない「少数与党」の状況となり、衆議院において野党が委員長を務める常任委員会は全体17つの内8つに上る結果となった。2025年夏の参議院選挙までは引き続き参議院で連立与党(自民党・公明党)が多数派を占めるため、完全な意味での「ねじれ国会」とまでは言えないものの、第216回国会の各法案や補正予算案の審議・採決の状況(例:政治資金規正法再改正や、いわゆる「103万円の壁」に係る自公国の幹事長名での合意文書締結)を見れば、ちまたで揶揄されるような「数の暴力」に頼るということはなく、比較的熟議と調整による議会運営となりつつあることが推察される。

最後に「信号連立」なきドイツの状況を振り返りながら、日本の政治界隈および有権者に求められる姿勢について以下3つの点を述べて本稿を終わりたい。

①政権獲得を目指すなら、政党は現実路線に立つべきである

政党は、共通の政治的理念や利益等案を持つ者による組織と理解できるが、議会で議席を得る以上は政党自身の掲げる政策の実現を目指すことが重要である。そのためにはいわゆる岩盤支持層のみならず、広く国民に受け入れてもらうために時に路線を緩和する努力も求められる。ドイツの場合、前述の通りSPDは綱領制定によってマルクス主義から脱却することで支持を広げ、政権担当能力を培った。AfDもドイツ人自体の優勢思想等を強調するのではなく、移民対策やウクライナ戦争の終結等に照準を絞りながらドイツの抱えるペインポイントの解決を主張してきたことが、ナチスの歴史を抱えるドイツでさえ支持を拡大できた背景にあろう(注49)。

ポピュリズムが世界で取り沙汰される中ではあるが、健全な民主主義を維持するなら、不安や陰謀論をあおるのではなく、時に反対勢力をも説得できるような内容やメッセージの在り方を模索すべきである。

②様々な利害関係がうごめく事実を直視して、落としどころを探るべき

至極当たり前で何も説明していないように聞こえるのは仕方がないのだが、複雑な事象にはそれなりの理由がある。「スパっと綺麗に、端的に解決される」政治は、さまざまな利害関係や思惑が共存する民主主義社会にとって望ましいことではない。政権が揺らぎ、経済や外交に暗い影が落ちつつあるように見えるドイツでも、連邦議会および各州における連立政権のモザイク的状況が存在することは、民主主義が高度に機能している状態だと言えるのではないか。冒頭の図1はあくまで物事の理解の「とっかかり」であって「結論」ではないのである。

日本においては、岸田前政権におけるいわゆる「政治とカネ」の問題を巡る自民党と日本維新の会の協力、また石破政権におけるいわゆる「103万円の壁」を取り巻く自民・公明・国民民主党の三党間の議論などが複雑な政治事象の一例である。人によっては「何故もっと端的で明快な結論が出ないのか」と疑問に思う方もいるかもしれない。しかしそこであえて飲み込みづらいファクトに向き合い、忍耐強く具体的な落としどころを探る姿勢が大事であるし、反対するならば代案を出すべきだというマインドは、民主主義社会であれば政治家に先んじて有権者にこそ求められる姿勢である。

③体裁等にこだわらず、政策案ごとに骨のある議論を

1つの政党が過半数を占めることの方が少なく連立政権の組成が常態化しており、そして当然政治に安定を求める国民感情もあるドイツでさえ、「どことどこが連立するのか」は結局政党間の調整で決まることであり、いちいち連立の在り方について国民投票が行われるわけではない。また連立政権を組成したところで、連立内での意見の不一致のリスクは常にあるし、テーマによっては野党とも協力しながら進めることが不可避である。

日本においても閣法として出された法案に野党が賛成する例は少なくないが、少数与党の衆議院、そして予断を許さない2025年の選挙が控えている参議院では、一層政策テーマごとに、政策によって損を被ってしまう可能性のある人々も果実を得られるような骨のある議論が展開されるべきである。もちろん、国民の「知る権利」の確保や後世史家による歴史研究のため等にも、情報開示の努力は不断に行われるべきだが、長期的な利益を鑑みて時に党間調整はブラックボックスにした方が良いこともあるかもしれないし、党内不一致、時には閣内不一致と批判されてもなお柔軟でモザイク的な政策調整が行われることが公益にかなう場合もある。

中身のある具体的な政策案を作って合意していくべく、政治家も有権者も、「メンツが保たれるから」とか「分かりやすいから」等という理由のために一方の主張だけを押し通すことのないような辛抱強さを身に着けたい。