要旨

- 現在の世界では、持続可能性や公平性等が主要な価値観として追求されている。日本企業はこれまで新興国を、生産拠点として主にとらえてきたが、現地はデジタル化も相まって急速な経済成長を遂げており、ビジネス環境は確実に変化している。

- 【中堅・中小企業の方へ】今後の新興国ビジネスは、現地企業との協業等を通じた現地社会課題解決を企図する価値共創型が求められる。また時には、思い切って既存事業とは異なるビジネスを現地で展開していくことも有望となる。

- 【支援機関の方へ】価値共創型のビジネスは、現地の社会課題情報を精緻に抽出し、解決に資する技術要素を特定した上で、ニーズとシーズを持つ現地企業と日本企業を選定した上で引き合わせることで成立する。同時にヒト・モノ・カネ・情報のサポートも求められ、特に現地知日人材を含むヒトや、現地ビジネスないし規制等の情報の支援が重要となる。これら包括的な支援の提供には、支援機関同士が連携する「エコシステム」の醸成が不可欠であり、関東経済産業局の取り組み「JECOP」はその実現の一助となる。

0.はじめに(課題に直面する日本企業)

これまでの日本企業の新興国ビジネスは、安価な労働力を梃に、日本を含む先進国向けの高い製品やサービスの質を提供することを企図した事業が一般的であった(注1)。

しかし台頭する中国企業や韓国企業等に押され、日本企業は次第に市場の優位性を失っていった。また新興国自身も急速な社会のデジタル化によって市場が急成長した。デジタル技術の普及や積極的な自由貿易政策により現地市場アクセスのハードルは下がりつつあるが、日本企業は現地市場に競争優位性を見いだせず事業展開に課題を抱える事態となっている。

日本企業、とりわけ全企業数の99.7%・従業員数の約7割(注2)を占める中堅・中小企業は、今後どのように海外ビジネスを展開していくべきであろうか。また、支援側には何が求められているだろうか。

まずは1節で、誰しも押さえておくべき前提の国際情勢をおさらいする。次に2節では、主に中堅・中小企業の方向けに今後有望となる海外展開モデルについて解説する。そして3節で、主に支援機関の方向けに、経済産業省関東経済産業局による調査等の取り組みを紹介しながら、今後の望ましい支援の在り方について論じる(注3)。最後に4節で全体をまとめながら、実行の重要性について付言する。

1.国際情勢や新興国市場の動向、日本の海外ビジネスの姿

マクロ動向①:20世紀後半は、先進国と「発展途上国」に格差が存在。日本は輸出産業メイン

第二次世界大戦後には先進国を中心とした自由貿易体制が企図されてきた一方、インフラや各種制度等の未整備や(旧植民地時代からの)モノカルチャーの産業構造、人口圧力といった要因により、東南アジアやアフリカ等の発展途上国は、先進国との構造的格差を抱え続けた。米国の社会学者・歴史学者イマニュエル=ウォーラーステインが提起した「世界システム論」に見受けられる通り、発展途上国は低開発化を押し付けられた「周辺」の存在として、「中核」の先進諸国との格差が拡大していった(注4)。

その中で日本は、円安を背景とした製造業中心の輸出事業により高度経済成長を実現しながら、政府開発援助(ODA)を途上国向けに実施してきた。

マクロ動向②:発展途上国から新興国へ。日本企業は輸出から海外展開へ

20世紀末には冷戦終結により、いわゆる東側諸国への市場開拓が進むなど、一層グローバル化・世界経済のボーダーレス化が進行した。多国籍企業等の活躍や、FTA・EPA等のような二国間・多国間での経済連携の活発化もこの時期以降のことである。

発展途上国は次第に工業化・市場化の時代を迎え、ベトナムのドイ=モイ政策をはじめとする市場経済への移行、金融自由化等によるNIEs諸国の興隆等も起こった。1997年のアジア通貨危機後も先進国による投資が継続して行われ、次第に「新興国」としての様相を見せていく。

翻って日本は、日米貿易摩擦などを背景としたプラザ合意(1985年)等によってもたらされた円高をはじめ、世界のグローバル化を背景に、海外生産拠点の設立を通じた事業遂行にシフトしていった(注5)。また、現地の膨大なインフラ需要を満たすべく「質の高いインフラ」輸出を志向して、単なる開発援助からのアップグレードを企図した。

マクロ動向③:持続可能性・公平性が追求され、新興国はデジタル化により急速に成長する、競争国企業の伸長も著しい

そして世界は21世紀に入り、特に2010年代以降は経済成長のみならず、「持続可能性」というテーゼの重要性の認識が浸透していく。

引き続き新興国・発展途上国の大きな課題である飢餓や貧困、リスクが高まる気候変動、さらには人権問題などが顕著なビジネス上のハードルであり、国連の持続可能な開発目標(SDGs)(2015年採択)はそれ自体が課題の多面性や山積度を示しているともいえる。無論、昨今の新型コロナウイルス感染症の流行やロシアによるウクライナ侵攻が、SDG3(健康)や16(平和)の重要性を再確認させ、ビジネスと持続可能性の関連を高めたことは議論を待たない。

シンガポールで開催を予定していた2021年の世界経済フォーラム(WEF:World Economic Forum)特別年次総会では当初、「グレート・リセット」がテーマに掲げられた。シュワブ会長はその意味について、これまで以上に持続可能で公平な、人々の幸福を中心とした経済を早急に作り上げることだと説いている(注6)。また、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)をはじめ、持続可能性に関連するさまざまな企業情報の開示指針も数多く登場している。各国内でも、例えば米国非営利団体発の「B corp」認証(2006年~)、フランスでの「Entreprise à Mission(使命を果たす会社)」の法人格設定(2018年~)など、経済利益の最大化以外に企業ミッションを設ける仕組みが現れつつある。2021年の経済産業省の第8回 産業構造審議会 通商・貿易分科会では、持続可能性や公正性、社会正義をビルト・インした国際規範の中で、日本が「信頼」あるバリューチェーンの確立を構築する必要があると論じられている(注7)。

すなわちこれらは、中堅・中小企業を含む日本企業が持続可能性に貢献する事業を行うことはもはや企業存続の必要条件となってきていることを意味する。

一方、新興国ではデジタル技術の普及(注8)により、後発性の利益も相まって、先進国が経験した段階的な社会発展を経ずにいきなり先端社会を実装する「リープフロッグ」現象が見受けられる。例えばインドネシアは人口約2億7,000万人ながらその平均年齢は30歳前後という若年層主体の社会であることも、デジタル普及や成長市場の実現の大きな要因であり、彼らは社会課題解決や持続可能性に関連したイノベーションへの関心も高いことは大きな特徴である。

こうした背景から、創業10年未満で時価総額10億ドルを超えるユニコーン企業数は、インドで65社、ASEANで25社と日本(5社)を圧倒しており、アフリカ(ナイジェリア)でもユニコーン企業が誕生するに至った(注9)。まさに、かつて経済構造の転換を図り切れない新興国を苛んだ「中所得国の罠」が自ずと回避される可能性すら想起させる状況である。

さらには中国勢が「一帯一路」政策により新興国等への展開を進めており、東南アジア諸国での自動車産業やインフラ、デジタルビジネスで攻勢をかける等、日本の競争環境はますます厳しさを増している(注10)。ASEAN各国国民に対して実施した最新の対日世論調査(2022年5月)の結果、「今後の重要なパートナー」として中国(48%)を選択する人の割合が最多となり、これまで首位を保ってきた日本(43%)は2位に転落したことが最近の話題となった(注11)。

こうした状況を鑑みると、日本企業のビジネスチャンスはおろか、現地ビジネスの継続性や安定性にも影響を及ぼしかねない状況が眼前に存在する事態になりつつあるといえる。今後、日本企業としての付加価値の出し方に一層の工夫が求められる。

2.今後の中堅・中小企業による海外展開の方向性

日本の中堅・中小企業が果たすべき役割は、価値の共創者

東京大学の伊藤亜聖准教授は、①開発構想への参画、②研究開発、③市場開拓、④現地企業への出資と戦略提携、⑤日本への還流といった現地との経済面での関与を通じた「共創パートナーとしての日本」を、今後の日本企業のあるべき姿として論じている(注12)。これまでも主に大企業やスタートアップを中心に現地企業への出資や協業を加速させてきたが、高品質の技術力を持つ多くの中堅・中小企業こそ、今後の事業継続のためにこのモデルを認識すべきではないか。

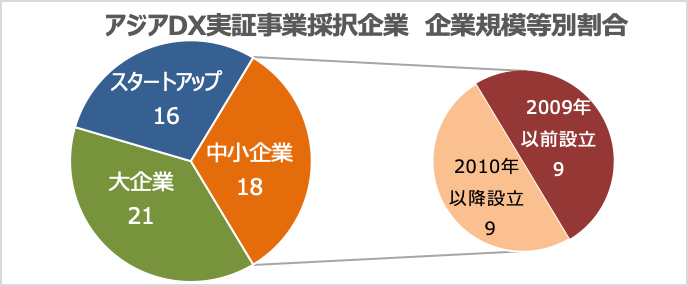

経済産業省では2020年よりASEANやインドの現地企業との協業を支援するアジアDX実証事業を推進してきたが、次の図の通り採択事業のうち大企業やスタートアップ等の新興企業による案件の割合が大きい(注13)。もちろん中にはデジタル技術等を用いながら自身の強みとする産業領域で現地との協業を促進する中小企業もあるが、今後一層、こうしたベテランの中小企業による事業参入が一層期待される。

| 国名 | 事業内容 |

|---|---|

| インドネシア | OEEロス分析システム(OLA)の開発導入による、生産工程における無駄の特定・削減 |

| タイ | DXによる養殖業簡易水質モニタリングサービスの現地化対応実証 |

| ブルネイ | コンテナ型栽培システム「エコナーセリー®」を活用した温帯野菜の栽培技術の開発 |

| ベトナム | ルート型AIオンデマンドシェアバス実証 |

| マレーシア | パーソナルヘルスレコードを基盤としたオンライン診療プラットフォームの構築 |

| ミャンマー | 排泄機能障害の改善リハビリプログラムの試験導入・普及 |

| インド | ウェアラブルセンサー開発による、遠隔医療にも資するバイタルデータの取得 |

| インド | 太陽光パネルに堆積する砂塵等を清掃するロボットの開発 |

| インド | AIによる採卵鶏ヒナの雌雄鑑別の自動化システムの実証 |

なお、直近実施された「日ASEANビジネスウィーク2022」(注14)でも、各セッションの登壇者から随所で、日本製だから売れるという古い固定観念からの早急な脱却、現地の信頼できるパートナーとの協業、現地従業員の活躍支援による日本企業へのロイヤリティ獲得等が重要であるというコメントがなされた。それは同時に、現地従業員や取引・協業先等と「顔が見える」関係で事業を行う中小企業こそ、ウェットな共創関係を作れる可能性が大きいともいえるであろう。

日本の中堅・中小企業も海外でのリスタートアップ(再創業)が重要

また金沢大学の松島大輔教授が説くように、中堅・中小企業は今後、社会課題やニーズに応える形での「リスタートアップ(再創業)」が重要となる(注15)。

日本市場の縮小方向性は否定し得ない中、海外での新規ビジネスを追及することは必然である。また現地生産拠点を持つ中堅・中小企業からは、「現地ビジネス環境の変化で旧来の事業モデルが立ち行かなくなった」という声も聞かれる。こうした中、リスタートアップの必要性は一層高まっている。

リスタートアップは、企業自身が真のコア・コンピタンスを見つけたり、下請け・ケイレツ関係から脱却したりして新しい事業に参入する等の取り組みを指す。社会課題や市場ニーズを多く抱える新興国でスケールアップしやすく、中堅・中小企業の思い切った事業再構築とも親和性が高いため、事業承継者候補(例:跡継ぎ候補となる社長の子息や令嬢)が新興国でリスタートアップの武者修行をするケースも想定し得る。無論だが、事業リスクも大きいのが海外ビジネスであり、支援機関のサポートは十二分に必要となる(求められる支援の方向性は後述)。

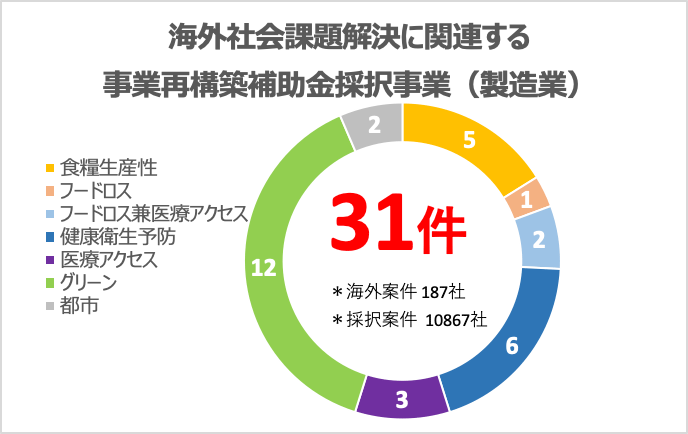

経済産業省・中小企業庁が実施する「事業再構築補助金」の中には、海外ビジネスでリスタートアップ(再創業)を図る製造業企業の取り組みが見受けられる。海外ビジネス関連の採択事業の中にも、グローバル課題となっている食糧生産性や健康衛生予防、医療アクセス、そしてグリーン対応等に資する事業もいくつか見受けられた(注16)。このように自社の強み等を生かして現地の社会課題にアプローチすることは、長期的な価値を創出する上で大変重要である。

| 分野(筆者想定) | 事業内容 |

|---|---|

| 食糧生産性 | 焼き麩技術を応用した小麦ミートの開発による海外植物代替肉市場の獲得 |

| 食糧生産性 | 作業効率向上に資する(茶園)乗用型摘採機の中国/ケニアでの開発 |

| 食糧生産性 | 養殖魚用医薬品の製造と海外市場展開 |

| 食糧生産性 | 生産体制の自働化・IoT連携を通じた自動農業機械の海外市場へ新規参入 |

| 食糧生産性 | 海外向け大型農機用部品の量産体制構築 |

| フードロス | 高温高圧調理器導入による練り物の常温保存・常温流通(海外販路拡大) |

| フードロス兼医療アクセス | 海外展開を見据えた冷却用配管関連の生産体制構築 |

| フードロス兼医療アクセス | 粉体加工の独自技術を生かした食品製造・医薬品製造業界向けのミキサー開発(当企業は海外展開に強みあり) |

| 健康衛生予防 | 長繊維への抗菌・抗ウイルス加工新製品の開発 |

| 健康衛生予防 | 3Dデジタル義肢装具の新開発とグローバル展開 |

| 健康衛生予防 | 衛生機能付きタオル等の海外市場開拓 |

| 健康衛生予防 | インドの健康志向高所得者層に向けた日本食・日本茶宅配事業 |

| 健康衛生予防 | タイ市場における携帯式・水溶性トイレットペーパーの商品化・販売 |

| 健康衛生予防 | 中国子会社設立による現地日系企業への栄養バランス弁当の供給 |

| 医療アクセス | 血管を直接観察できる「まぶしくない眼底カメラ」のグローバル展開 |

| 医療アクセス | 革新的レーザー光学技術による高度医療機器製造・グローバル展開 |

| 医療アクセス | 新素材デンタルユニット部品専用ライン構築による海外進出計画 |

| グリーン | 海外自動車メーカー向けEV試作部品開発・製造 |

| グリーン | 国際認証付きのサステナブルな繊維製品の一貫製造体制の構築と国内外販売 |

| グリーン | 海外向けバイオマス樹脂化粧品容器の生産 |

| グリーン | リサイクルコットン製エシカルタオル等の開発・海外展開 |

| グリーン | 100%天然由来原料による子供用食器の製造・海外(欧米)直販 |

| グリーン | バイオマス由来原料による生地製造と海外販売 |

| グリーン | 燃料電池用コイル製造装置の生産海外展開 |

| グリーン | 脱炭素に資する薄型湿式エコタイルユニット開発と海外販路拡大 |

| グリーン | 脱プラスチックに資する米国向けコーヒードリップバッグ製造用のロボットアーム部品開発 |

| グリーン | EV市場向け新製品の生産や海外販売等 |

| グリーン | インド向け天然ガス専用燃焼機器の画像検査化 |

| グリーン | 海外市場でのEV(電気自動車)向け金型製造能力獲得 |

| 都市 | 防災・防犯サービスの多言語対応のスマホアプリ開発・海外展開等 |

| 都市 | 防災製品開発による東南アジア等海外市場の販路開拓 |

3.中堅・中小企業が価値共創ビジネスを実現するために必要な支援(創出モデルの確立、支援の在り方検討等)

経済産業省関東経済産業局は、現地の社会課題や市場ニーズに基づき、新たな製品やサービスを創出する事業、かつステークホルダー間の協業(M&Aや合弁会社設立を含む)によって価値を生み出す事業を、グローバル価値共創ビジネスであると定義付け、令和3年度に調査事業を行った(委託先:EY新日本有限責任監査法人)。具体的には、日本の中堅・中小企業が価値共創ビジネスの参入可能性を比較的模索できる新興国地域や分野の絞り込み、価値共創政策支援の在り方検討までを整理して実施した。支援機関にとり参考になると思われるので、以下、インプリケーションを中心に紹介する。

地域は東南アジア・南アジア・アフリカ。分野は食料農業・健康福祉

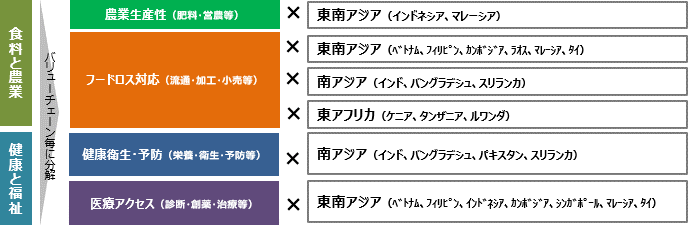

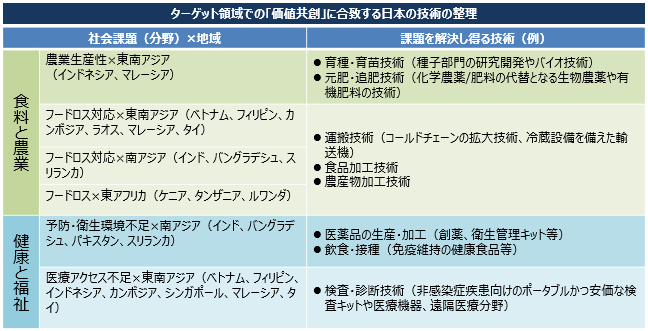

日本のODAは2019年度実績で南西アジア約44億ドル、東南アジア約36億ドル、サブサハラアフリカ約15億ドルが上位3地域となっている。これら地域のODA対象国を基に、GDPやGNI、日本との政治・経済的関係、日本企業のビジネス動向やカントリーリスク等から実現可能性のある地域を10カ国程度に絞り込まれた。さらに、通商白書等で言及されている新興国の課題等の中から「食料と農業」、「健康と福祉」がテーマとして取り上げられた(注17)。

これらの地域や分野について、国際機関や現地政府機関が発行するレポート(注18)で言及される社会課題事項の分析を通じ、具体的な地域と分野の組み合わせを6つ選定した。換言すればこの6組み合わせが、日本企業のグローバル価値共創ビジネスの実現が期待できる領域である。

なお、現地ニーズの高い課題とまでは言い切れないものの、大きなグローバルアジェンダであり前述の事業再構築補助金採択事業でも多く実施される「グリーン」や、あらゆるサービスの生産性や効率性を大きく高める「デジタル」関連も、とりわけ注目される領域である。

「価値共創」案件の創出プロセスは、社会課題や技術等のニーズ・シーズといった要素抽出などを必要とする高次なものとなるが、期待は高い

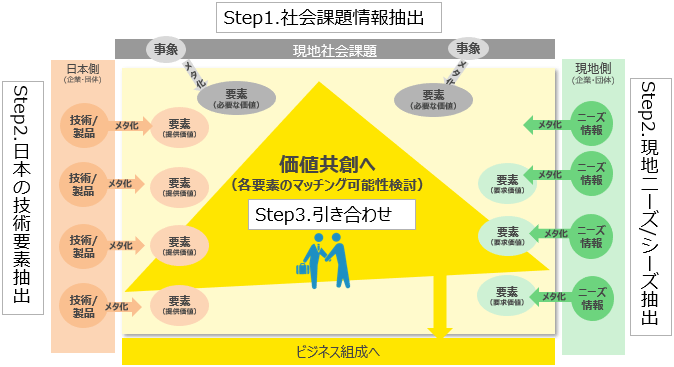

グローバル価値共創ビジネスのモデル考察と、実証事業(試行的マッチングイベント)も実施された。モデルは大きく以下の三段階に分けられる。

- 現地の精緻な社会課題情報を抽出する(本調査では前述の6組み合わせを抽出)。

- 社会課題を精緻に分析した上で、日本の中堅・中小企業が持つ関連技術要素や、現地企業が抱えるニーズや技術シーズを抽出する。

- 上記関連の日本企業と現地企業を選定し、マッチングイベント等で引き合わせる。

特に2.については、これまでの海外展開支援よりも一段高次のものと解釈し得る。これまで、いわゆる現地情報の調査分析やマッチングは各支援機関によって数多く行われてきた。しかし2.は、ある社会課題解決のために具体的にどのような技術要素が必要かを解析し、それを持つ日本の中堅・中小企業およびそれを欲する現地企業を特定するという、マーケットインの発想やプッシュ型のアプローチを要求するからである。しかしこのプロセスは、元々社会課題関連業界に属していなくても競争力のある「技術要素」を持つ中堅・中小企業を発掘して新事業につなげることの支援を意味するものであり、前述したリスタートアップにも大きく寄与するといえる重要なものであるために、欠かすことができない。

この調査では、社会課題や地域と技術要素の関係が次表の通り整理されたので参照ありたい。

また、農業生産性と医療アクセスの2テーマについて、2.および3.の方法に沿ってマッチングイベントが開催された。オブザーバー参加した支援機関を含め、参加者の満足度は高く、中には継続的に現地企業との商談が行われている案件もあると聞く。こうした価値共創モデルの成功確率を上げるには、事前の情報分析や企業選定にかかる精査作業、イベント後の商談段階での伴走支援人材の配置や情報提供等を実施していくことが肝要である。

ヒト・モノ・カネ・情報の切り口からの考察も有効となる

ところでこの調査では同時に、新興国で価値共創事業を行えている日本の中堅・中小企業等に加え、対象地域・分野で社会課題解決に取り組む現地企業、そして企業サポート等を行う国内の官民支援機関へのヒアリングが行われた。

結果、一般的に課題分析の項目として挙げられるヒト・モノ・カネ情報の切り口で、成功要因や課題が整理された。中堅・中小企業が抱える大きな課題としては、とりわけ現地パートナーとの提携や社内の外国人活用といった「ヒト」、ビジネス環境や規制への対応といった「情報」が挙げられた。一方の成功要因として興味深いのは、社内の(高度人材や技能実習生等の)外国人が現地でのビジネス組成に活躍するという事例が少なくなかったことである。現地のことは現地の人が最もよく知っているという当然の事実による、まさに「郷に入れば郷に従え」手法も海外ビジネスでは有効となる。

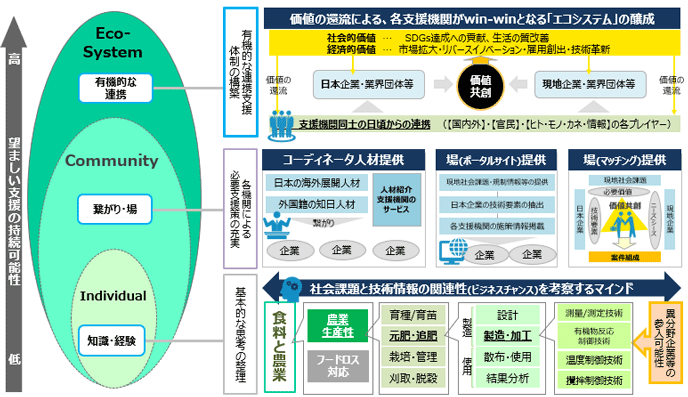

政策は、価値共創モデルの理解、人材や情報の接続支援、そして支援機関同士の連携がポイントとなる

支援の在り方は、価値共創の基本理解である「知識・経験」を身に付けることをベースとし、人材や情報等の「繋がり・場」を企業に提供していくことが有効とした上で、支援機関同士の連携が重要であると整理された。

A) 「知識・経験」

前述した通り、グローバル価値共創ビジネスの振興には、社会課題解決につながる技術要素までを分析し、異業種の企業の参入可能性も模索していく取り組みが重要となる。これには業界横断的な知識獲得や成功事例情報の収集、実績の蓄積が求められる。

B) 「繋がり・場」

「ヒト」や「情報」面の課題解決のために、人材マッチング支援(特に、現地の知日人材の活用を促すような取り組み)、現地情報や施策情報を提供するポータルサイトの整備、前述した価値共創型のマッチングの場の提供を行うことも有効と思われる。

C) 「有機的な連携」

上記B)に関連する既存の支援策はすでに一定数存在するが、各支援機関同士で企業や支援策の情報を十分に共有できていないことに課題がある。よって日頃から支援機関同士が連携した上で一体的に企業を支援する「エコシステム」の醸成が重要となる。

これらを実現してグローバル価値共創ビジネスの創出を後押しすることは、各支援機関が一層多くの企業から認知されることにつながる。また、支援して成り立った企業のグローバル価値共創は、支援機関自身にも社会的・経済的価値の恩恵をもたらすであろう。

今後、支援機関連携の機運醸成につながるか(関連ウェビナーを振り返って)

2022年5月、経済産業省関東経済産業局では「グローバル価値共創ウェビナー」が実施され(注19)、調査報告とともに支援機関等によるパネルディスカッションが行われた。

そもそも海外展開関連の支援機関が一堂に会してグローバル価値共創ビジネスの善後策等を議論すること自体に意義があるのだが、特に支援機関同士の連携に関するコメントが出たことは非常に興味深い。一機関のみで支援企業のニーズをカバーし切れないケースがあろうにもかかわらず、つい機関内で企業の支援ニーズを囲ってしまったり、担当者の異動等により企業との関係が薄れてしまったりする事実も少なくないと推察される。日頃から企業情報や支援策情報を共有するエコシステムの醸成は、何よりも企業にとっての恩恵の最大化につながり、支援機関自身の情報収集・発信力の強化にも資する。

ディスカッションの最後には、このウェビナーに登壇した企業の方(株式会社ポーラスタースペース Chief Marketing Officer 川口氏)や有識者(先述した東京大学 社会科学研究所 准教授 伊藤氏)から、中堅・中小企業によるエコシステムへの期待等が表明され、ますます実現への期待が高まったと思われる。

関東経済産業局では今後このプロジェクトを「JECOP」(Japan and Emerging countries CO-creation Project)と銘打ち、グローバル価値共創に取り組む日本の中堅・中小企業を支援するとしている。中堅・中小企業に近い存在である地域金融機関や商工会議所・商工会、各種士業の方々等も、同局をはじめウェビナーに登壇した支援機関との連携を通じてこの取り組みに参画できれば、さらにエコシステムが有意義なものとなろう(注20)。

4.おわりに(実際に行動に移せるかが今後のカギ)

ここまで日本が直面する世界の市場環境等のファクトを踏まえながら、今後の中堅・中小企業の海外展開の在り方について論じ、中堅・中小企業によるグローバル価値共創支援の取り組みを紹介しながら政策的支援の在り方等を考察した。論点や方向性が整理されたところで、今後実行できるかが重要となる点について(たとえ話を混ぜながら)1つ付言したい。

キリスト教の教えとして有名な「隣人愛」の要諦について、イエスは、善きサマリア人のたとえを用いて説明している(注21)。

追い剝ぎにあった瀕死のユダヤ人を目にした祭司やㇾビ人は当人を救出せずに通り過ぎたが、当時社会的差別の対象であったサマリア人が当人を助けた。イエスは、この場合、3人のうち(宗教等による社会的地位のある祭司やㇾビ人ではなく)サマリア人こそが最も隣人愛を持つ人であるとした。すなわちこれは、人の価値は信仰対象や社会的地位ではなく実際の行動による、というインプリケーションを内包する寓話といえる。

また、歴史学者ユヴァル=ノア=ハラリは、プリンストン神学校の学生の実験例(神学校の学生といえども急いでいる場合は、たとえ道端で災難に見舞われている人がいても助けないことがある)を引いた上で、人間の情動は哲学理論を打ち負かす場合がある、と言及している(注22)。悲しくも人間には、頭では理解しつつも実際の行動に移すには一定のハードルがある。

日本が新興国を見る目は果たしてどうか。開発援助の対象という固定概念、低賃金の下請け先といったイメージ、「何だかんだ日本が優位」という先入観を持つ方も少なくないのではないか。無論、新興国が抱える社会課題は大きいが、現地の急速なデジタル化と市場成長、競争国企業のプレゼンス拡大等により、現地から日本を見る目は変化しつつある。

企業は今後一層、「共創」のパートナーとして真剣に自らを現地に売り込んでいく等の“実際の行動”が求められる。同時に支援機関も、自身の所属や役職といった肩書、(あえて言えば)縦割りの仕事習慣についとらわれすぎていないだろうか。まさに支援の真の価値は、横の連携等による支援企業の目線に立った柔軟な情報提供や相談(ないし提案)といった付加価値の高い行動を実際に成し得るかで決まるであろう。