大事なことは、今回の選挙では70%の人が極右および極左政党を「選ばなかった」ということだ。すなわち彼ら彼女らは中道政党に票を入れたのである。中道政党が多く問題を解決すればするほど、中道政党への支持は高くなっていく。特に内外で懸念されている極右政党を強くしないためにはそれが求められる。(デュイスブルク・エッセン大学 政治学研究所 カール=ルドルフ・コルテ教授)

2025年2月のドイツにおける総選挙では、極右政党と評される「ドイツのための選択肢」(AfD)が第二党として躍進する結果となった。隣国のフランス、大西洋を挟んだ米国も含め、世界的にもポピュリズムの高まりが懸念される。こうした中でドイツ情勢をどう読み解くのか。長年ドイツ政治を研究してきたデュイスブルク・エッセン大学政治学研究所のカール=ルドルフ・コルテ教授(注1)が選挙後に来日し、国会議員との懇談や駐日ドイツ大使館主催イベントでの講演など、多忙なスケジュールの合間を縫って、2月28日に経済産業研究所(RIETI)に来訪され、冒頭に記したような出席者を唸らせるご高察を数多く共有いただけた。筆者としても事実に即した中立的な見解、そして日独関係の今後の方向性について見解を深めることができた。

今回はドイツ連邦議会の総選挙や今後のドイツの方向性を概観しながら、テーマごとにコルテ教授の見解を紹介していきたい。まずこのような貴重な機会をいただいたコルテ教授および一般社団法人コンラート・アデナウアー財団日本事務所に厚く御礼申し上げる。

1.前提としての選挙制度

まずドイツ連邦議会の選挙制度(注2)について簡単に触れる。本稿の大前提に過ぎないので、すでにご存じの方、制度まで精緻に内容を追うのは少々億劫だという方は読み飛ばしてくださっても構わない。

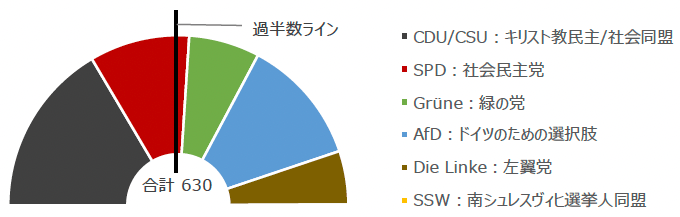

ドイツ連邦議会は630議席で構成される。選挙制度は小選挙区比例代表併用制であり、最大299議席までが小選挙区に、その他331議席が比例代表の議席に割り振られる。小選挙区の最大299議席は各選挙区で1位となった立候補者が議席を得る。その他比例代表331議席は、各政党の得票率に応じて割り振られる。

日本における小選挙区比例代表並立制とは異なり、ドイツでは比例代表による得票率こそが選挙や民意の本質であるという考え方を持つ。具体的には次の措置が行われて、小選挙区分の議席が比例代表分の議席に割り当て直され、比例代表の議席数が331を上回ることがある。

まず、小選挙区投票における政党ごとの当選人数と比例代表投票での政党ごとの当選人数を見比べる。その際、ある政党の小選挙区での当選人数が同党の比例代表での当選人数を上回る場合、その上回った人数分、小選挙区当選者のうち得票率が低かった候補者の当選が取り消される。そして当該小選挙区は「当選者なし」という扱いとなり、余った議席は比例代表の繰り上げ当選者に再配分される。

もう1つドイツの選挙制度において特筆すべきなのが、「5%条項」 (Fünf-Prozent-Hürde)、通称「阻止条項」である。かつてのいわゆるワイマール共和国時代は完全な比例代表制であったために、少数政党が乱立して議会と政権の基盤が弱体化し、結果としてナチ党の台頭を許してしまったという反省がある。そこでドイツでは、比例代表投票で5%以上の得票を得られず、かつ小選挙区で3議席以上を獲得できない場合、その政党は議席配分計算から除外され、連邦議会で議席を持つ資格を失うという制度が適用されている(注3)。後述するように、今回の選挙の結果、自由民主党(FDP)やザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟(BSW)等が本条項によって連邦議会で議席を得ることができなかった。

2.直近のドイツ総選挙結果

さて、ここからが本題である。

2025年2月23日にドイツでは連邦議会総選挙が行われ、事前の世論調査通りに2021年以降の首相ショルツ氏が率いる社会民主党(SPD)は議席数を減らし、最大野党のCDUおよび同党と統一会派を組むキリスト教社会同盟(CSU)が第一党勢力となった。同時にアリス・ヴァイデル氏率いるAfDも20.8%の得票率を経てSPDを上回る第二党となったことは印象深い出来事であった。

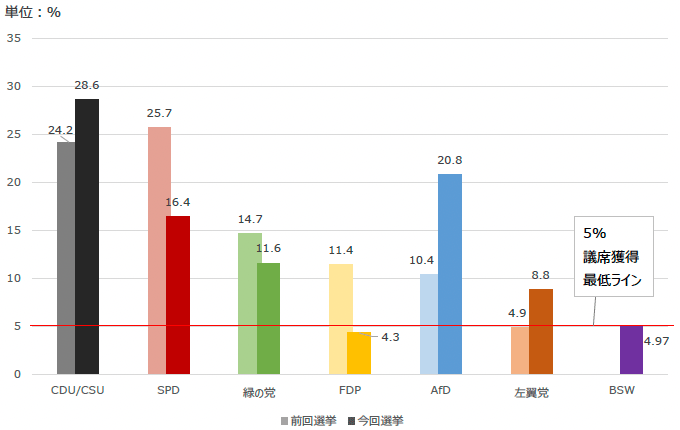

以下図1および2の通り、選挙結果をおさらいする。

図2の通り、CDU/CSUは前回よりも得票を伸ばし、合計28.6%の得票率を得て第一党となった。緑の党(注6)は11.6%という得票率となり、前回からの下げ幅は3%程度となった。前財務大臣であったクリスティアン・リンドナー氏率いるFDPは支持率を急激に落として4.3%の得票にとどまり、「5%条項」によって連邦議会で議席を獲得できないこととなった。またBSWも東部テューリンゲン州で連立与党となるなど勢いがあったものの、今回の選挙では得票数4.97%となり、僅差で「5%条項」を満たせずに連邦議会で議席を得られなかった。他方で左翼党(注7)は議席を伸ばして8.8%となった。

ここから選挙結果について分析してみよう。

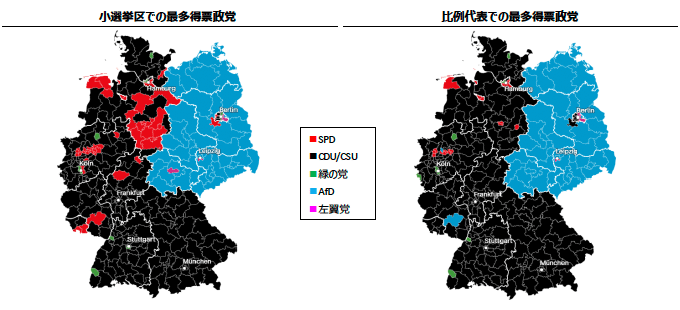

昨年(2024年)末の拙稿でも述べた通り、選挙前の世論調査ではCDU/CSUが優勢であり、おおよそ選挙前の下馬評通りの結果となったと言える。また着目すべきは第二党となったAfDの動向であり、図3の通り旧東ドイツ地域で支持が拡大傾向にあり、旧西ドイツ地域との差が顕著になっている。

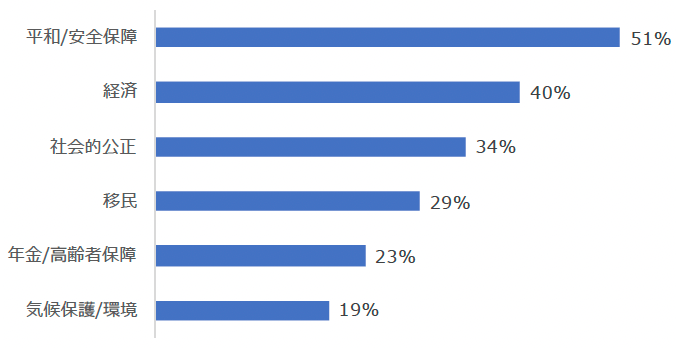

選挙における国民の関心事は図4の通りである。ロシアによるウクライナ侵攻の影響もあり、「平和/安全保障」が最も高くなっており、エネルギーコストや自動車産業の懸念による影響などから「経済」も高い。それに次いで「社会的公正」やいわゆる「移民」への関心も伺える。ドイツでは有権者の40%以上が60歳以上である(注9)ため年金や高齢者保障への関心も一定数あり、環境関連は上記に劣後するテーマとなっている。

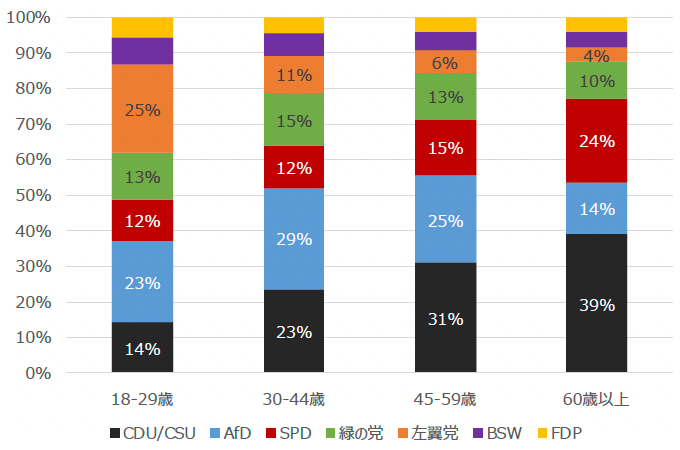

また図5の通り、高齢有権者ほどCDU/CSUやSPDのような既存政党に、若者ほどAfDや左翼党のような左右両極の政党に投票している傾向が伺える。

各政党について選挙結果で特筆すべき事項を整理する。

まず目につくのは、ショルツ政権において連立与党を構成してきたFDPが支持を得られず、連邦議会で議席を失ったことである。同党は法人税の軽減や債務ブレーキ(Schuldenbremse)(注12)を念頭に置いた財政健全性による財政規律の維持といった自由主義経済政策を強みとしてきたが、物価高による生活苦の中にあっては、規制緩和よりも手厚い保障による政策をドイツ国民が望んだことを思わせる。

また緑の党が議席を減らし、左翼党が票を伸ばしたことも特徴的である。

両党は同じリベラル派に位置付けられるが、緑の党は環境が選挙テーマとなった際に票を伸ばしやすい。例えば2011年3月の福島第一原子力発電所事故直後の世論調査では当時の過去最高支持率28%をマークし、同時期の保守王国と評されていた南部バーデン=ヴュルテンベルクでの州議会選挙を経て緑の党が州政権与党入りしたが(注13)、こうした支持拡大は原発反対の方針が人々の心をつかんだと評す向きもある(注14)。その一方で2022年には、ロシアによるウクライナ侵攻を受けてエネルギー価格が高騰したことを背景に、逆に緑の党支持者の過半数以上が原発の延長稼働に賛成の意向を示したという調査もあるし(注15)、2024年6月の欧州議会選挙で緑の党が議席を多く失った要因として環境保護が有権者にとってもはや選挙テーマではなかったためだという見解もある(注16)。

むしろロシアとの関係悪化によるガス供給の遮断やエネルギー価格の高騰という関心の高い問題の解決を見越して、BSWや左翼党のように必ずしもロシア強硬派ではない政党に一縷の期待を寄せる支持層もいたことが伺える。要するに、環境は主要なテーマではないために緑の党は後退し、かつ物価高の不満の受け皿として左翼党が票を伸ばしたことが伺える。

そしてBSWは2024年には東部選挙で躍進を見せるなど勢いがあったが、連邦議会選挙結果としては左翼党が支持を伸ばし、BSWはあと一歩及ばず連邦議会で議席を得られない結果となった。

明暗を分けた原因としては、政策の国民関心やメディア環境にあると考察できる。

左翼党はエネルギー価格や住宅家賃、食料品や給料といった生活に身近な「社会的公正(Sozialgerechtigkeit)」を主要テーマとしたことや(注17)、TikTokといったSNSをうまく駆使して若者の支持を集めたことが勝因ではないかとされる(注18)。他方のBSWは、同党の幹部によれば「戦争の終結とロシアへの理解」という特徴的な主張が米国のトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の接近によって霞んでしまったことを上げている(注19)。加えてヴァーゲンクネヒト氏本人は支持基盤や公認候補者選定のプロセスが盤石でないことを理由に挙げつつ(注20)、ソーシャルメディアがBSWをネガティブに報じたことを問題視し法的措置を取る構えを見せ(注21)、票の数え直しを訴える事態にもなった(注22)。

先述の通り今回の選挙において関心のあるテーマとして最も多かったのは平和/安全保障であったが、左派の岩盤支持層や若者に関して言えば生活に身近な社会政策こそが争点であったことが伺える。AfDもSNSを駆使した選挙戦を展開して若者に支持を広げたように、どの党もまたメディアを活用することが戦術的に求められる時代となっている。

コルテ教授からは、AfDなどの支持が伸びている理由について、歴史的な背景や有権者の年齢等の構造的な課題、およびドイツで政権を担う者に必要なスキルについて以下のような深い洞察を共有いただけている。選挙結果や政権与党の決定方法について冷静に見つめる必要性が伺える。

- 東西ドイツ間の格差は激しい。ご承知の通り、東西ドイツ統一以降、西から東への投資で大量にお金が流れた。しかし東ドイツ、特に(ドレスデンやライプツィヒのような大都市ではない)田舎では住宅不足が問題となっている。加えて東ドイツのそうした地域では高齢男性が多く、また女性は少ない。こういう地域の投票行動は明らかに他の地域とは異なる。

- ドイツでは有権者の平均年齢は58歳であり、かつ有権者の40%は年金受給者である。当然政治家はそちらの方を向く。特に若者は自分たちが代表されていないと感じるから、選挙においては既存政党に投票せず、抵抗の姿勢を示す。10年前そうした若者の受け皿は、社会的公正(Sozialgerechtigkeit)等を主張する左翼党だった。今はそれがAfDに置き換わっている。

- ちなみにAfDや左翼党は、TikTok等の若者受けする新たな情報発信サービスの使い方に長けている。これで若者の心を惹き付ける結果となっている。

- 実は2021年に若者の投票先として人気だったのは、左翼党に似てリベラル的な緑の党と、FDPだった。FDPは当時、コロナによるソーシャルディスタンス政策が厳しかったことを念頭に、そうした規制を緩和することを主張した。これが、パーティーしたり遊んだりしたい若者の心をつかんだのである。

- ドイツには、オーストリアのように大統領を直接選ぶこともないし、大統領から首相が組閣委任を受けるという制度もない。つまり誰に政権を担ってほしいかは直接国民が投票で決めるという仕組みはない。今回AfDが第二党となったが、他のどの政党もAfDと組む意向はないと表明している。議会の中で多数の合意を得られるような交渉力のある人や政党が、政権を担っていけるのである。

3.今後の政局(連邦首相・連立政権)

ドイツ連邦議会ではこれまで、1つの政党が過半数を取るケースは少なく、第一党が中心となって他党と多数派を形成し、連立政権を組むのが一般的である。2025年2月の総選挙もそのケースにもれず、CDU/CSUが第一党となったとはいえ過半数は獲得できなかったので、他党と連立を組まなければ議会で予算や法律を通すことが困難になる。

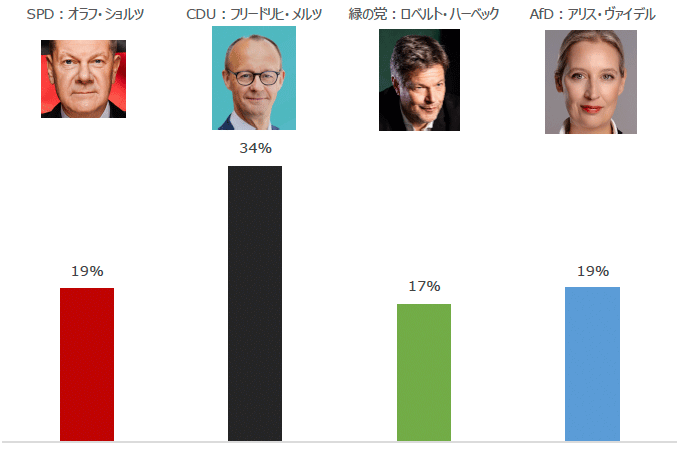

まずは次期連邦首相や政権与党に係る世論の動向について、SPDの首相候補オラフ・ショルツ氏、CDUの首相候補フリードリヒ・メルツ氏、緑の党の首相候補ロベルト・ハーベック氏、そしてAfDの首相候補アリス・ヴァイデル氏の支持状況を中心に概観する。

図6の通り首相候補としては、2021年以来現職にあったショルツ氏を抑えて、CDU党首のメルツ氏が国民の支持を得ており、次期首相として最有力の状況になっている。

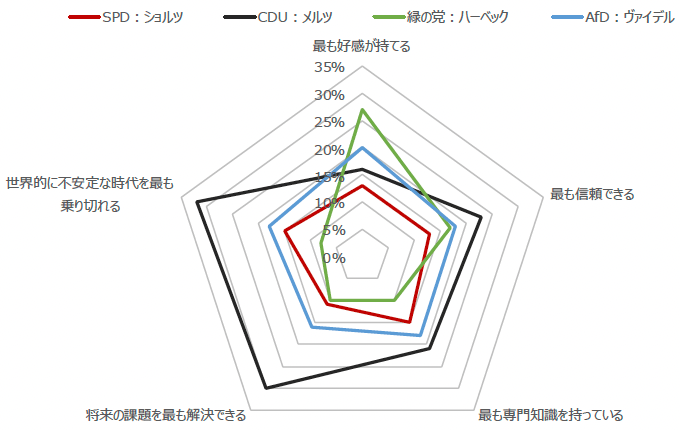

では4者それぞれどのような点が評価されているのか。

図7の通り特に人物イメージに関する世論調査結果をまとめると、人としての「好感」については緑の党のハーベック氏がトップであり、AfDのヴァイデル氏が続いているが、それ以外の「信頼」「専門知識」や国の舵取り能力についてはメルツ氏が他3者を抑えて国民の支持を多く得ていることが分かる。2021年来政権の座にあったショルツ氏は全ての項目においてAfDのヴァイデル氏に届いていないことも特筆される。

メルツ氏はもともと企業法務を専門とする弁護士であり、CDUにおいてアンゲラ・メルケル元首相との政争に敗れた2009年には一度政界から降りて弁護士業をしていた過去もある。移民政策においては厳しい姿勢を取りつつ、エネルギー価格の高騰や自動車産業等の産業競争力(Wettbewerbsfähigkeit)といった課題への対処能力も備えるというイメージもまたメルツ氏は持ち得ると推察され、その意味で総合的に次点のヴァイデル氏にも差を付ける形で評価が高いことが伺える。

その一方で、さまざまな連立政権の可能性については、メルツ氏率いるCDU/CSUを核としたとしても過半数の支持率を獲得する可能性はない。

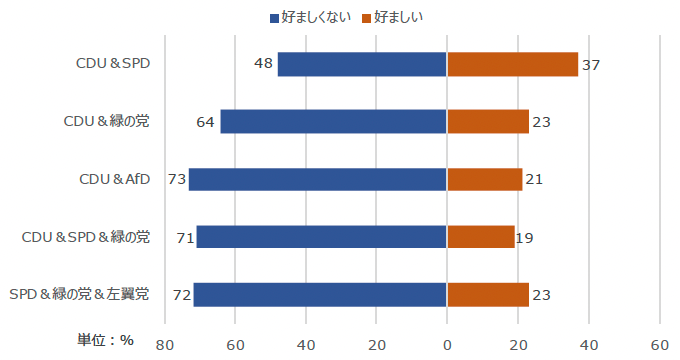

昨年(2024年)末の拙稿で取り上げた通り、引き続きCDU/CSUとSPDの連立が相対的に最も支持を集めているが、図8の通り二党の組み合わせを支持しないとする声も国民の半分近く存在する。他方で緑の党とCDU/CSUが連立を組む案については、SPDとCDU/CSUの連立以上に不人気であり、逆に同じリベラル派に属するSPDと緑の党が(議席過半数獲得のために左翼党を加えた形で)連立を組む案についても同程度人気はない。そして厳しい移民政策に共通点を見いだし得るCDU/CSUと議会第二党のAfDが組んで連立を形成する案も、7割の国民が支持しない調査結果となっており、AfDの政権入りには抵抗感を示す国民も多い。

民主主義国家において全国民から支持を集める政党が現れることは難しいが、一方で一党が過半数を形成できず、争点となる政治テーマで意見の異なる他党と折り合いをつけて連立政権を組み、そして国民の支持まで得ることは容易ではない。高度な政治調整の下で結果を出し、国民に伝わるナラティブを備えていくことが、どのような連立政権になるにせよ求められる。

実際にはCDU/CSUは選挙後からSPDと連立に向けて動き出しており、予備会談が複数回行われている。選挙期間中および選挙直後には、緑の党も入れた三党連立(CDU(黒)・SPD(赤)・緑の党(緑)それぞれの党のカラーを取って「ケニア連立」と呼ばれる)か、あるいはCDU/CSUとSPDによる二党連立(党のカラーを取って「黒赤」連立と呼ばれる)のいずれになるかが注目された。CSU党首のマルクス・ゼーダー氏が従来から緑の党との協力を否定していたこともあり、またCDU/CSUとSPDの二党で議会の過半数を押さえられることなどから、結果として後者の「黒赤」連立が形成される見通しとなった。

コルテ教授からは、次期政権の連立はスタート条件としては良いという見解を以下の通りいただいている。連立を組むに当たっての調整がスムーズに進展することを期待したい。

- 今後組まれる連立政権は、CDU/CSUとSPDによる二党での連立となる。歴史上CDU/CSUとSPDが連立する際には「大連立」(Große Koalition)と呼ばれてきたが、今回はSPDの議席獲得数が少ないために「小連立」になるのではないか。しかしショルツ政権のような三党連立ではなく二党での連立なので、物事が進めやすいと思う。新政権が機能するかが課題だが、スタート条件は良いと思う。

4.今後の政策その①(経済・エネルギー)

◆経済

ドイツは日本とは違い、連立を組む党同士で政権として遂行すべき政策方向性の調整を行い、連立協定(Koalitionsvertrag)として明文化することが慣例となっている(注26)。今般の選挙を受けてCDU/CSUとSPDの連立協定はまだ策定されていないが、CDU/CSUとSPDは連立に向けて包括的な財務パッケージで合意しており、またインフラや防衛に関しては債務ブレーキから除外して5,000億ユーロの新たな特別基金を用意するべく、2025年3月18日に連邦議会でドイツ基本法改正案が可決された(注27)。

さらに個別具体的な政策の方向性は連立協定の成立を待つ必要があるが、CDU/CSUの選挙公約(注28)自体は公表されているので、まずは経済や外交を中心にその内容を押さえておきたい。併せて個別テーマごとの国民の外交世論やコルテ教授の見解も共有する。

経済分野については、長年にわたる税負担や官僚主義(複雑な手続体系など)の課題を克服し、企業負担を緩和するという内容の政策案が打ち出されている。同時に技術振興にも力を入れる方針で、これまでに加えてデジタルやハイテク分野の振興策を強化することとしている。

【CDU/CSU選挙公約抜粋:経済】(注29)

- 法人税の引き下げ:法人税を最大25%に引き下げ、連帯付加税(注30)を完全廃止する。減価償却および損失繰越を改善する。

- 官僚主義(Bürokratie)の削減:不要な事務作業を排除するため、規制撤廃法と「官僚主義点検」を導入。統計報告義務や重複する行政機能を削減する。

- 企業の負担軽減:ドイツ版サプライチェーン法(注31)を廃止し、新たな規制負担を抑制する。

- 過剰規制の是正:EU法を元にしたドイツ独自の上乗せ規制を撤廃し、今後の追加規制も防止する。

- デジタル化と産業再興:デジタル技術、AI、クラウドソリューションを推進し、ドイツの再産業化を加速。明確なデジタル戦略を策定し、「連邦デジタル省」を新設する。

- 研究開発(R&D)の強化:2030年までにGDPの3.5%を研究開発に投資するよう促進する。

- ハイテク戦略の策定:航空宇宙、量子コンピューティングなど、ドイツを未来技術のハブとするための政策を推進。野心的な宇宙開発戦略を策定する。

- スタートアップ支援:「起業家保護ゾーン」を設立し、創業初期の規制を大幅に緩和する。

- データ活用の促進:データ保護政策を「データ機会政策」へ転換し、オープンデータの可能性を最大限に活用し、イノベーションと成長を加速する(注32)。

コルテ教授からは以下の通り、ドイツとして実施すべき産業構造改革についての識見と、日本の良さに言及いただいた。一見日本で生活する中で当たり前であることが、政局の安定には重要だということに気付かされた。

- ドイツは本来10年から15年前くらい前に構造改革が必要だった。構造改革をどう具体的に進めるかという文言は各党の綱領には詳しくは書かれていない。しかし後れを取っているのは事実である。例えば米国の20~25年前の産業はゼネラル・エレクトリック(GE)社等がけん引する構図だったが、現在米国を引っ張っているのはAppleやAmazonといった新興企業である。

- ドイツは日本と違って島国ではないから、EUという大陸の中で、トータルで産業を考えなければ生き残れないのである。米国や日本等からすれば、投資先はオランダだろうがデンマークだろうがどこでもいいのである。その中で労働賃金水準や投資魅力がなければ、ドイツだけが経済下向きの中でどこも投資してくれない。また役所手続も煩雑なので解決していく必要がある。

- 投資先として魅力的かどうかのカギは、インフラである。簡単に言えば、バスは時間通りに来るのか、銀行口座はその街で開設できるのかという点が実は重要である。日本の良いところは、インフラが機能していることだ。電車は時間通りに来るし、車もビュンビュン走っている。ドイツでは車道などのインフラの老朽化も著しい。インフラが機能しないことは政治的孤立感を生み、それが極端な主張をする政党の支持につながってしまう。

◆エネルギー

さらにCDU/CSUはロシアのウクライナ侵攻以来特に課題となっていたエネルギー価格の高騰対策にも手を打つ考えを示した。電気料金引き下げを見越して、送電網や再生可能エネルギーの拡充を促しつつも、同じCDU/CSU主体の連立政権だったメルケル内閣時に決定した原子力発電所の稼働終了方針を転換して閉鎖された原子力発電所の再稼働を検討したり、ドイツ国内で政策論争になった暖房法を廃止したりすることも打ち出している。

【CDU/CSU選挙公約抜粋:エネルギー】(注33)

- 電気料金の引き下げ:電気税および送電網利用料を削減し、電力コストを迅速かつ大幅に引き下げる。

- エネルギー供給の安定化:送電網、蓄電設備、再生可能エネルギーの拡充により、価格を抑制し、エネルギーの安定供給を確保する。

- 原子力エネルギーの活用:第四・第五世代の原子力技術、小型モジュール炉(SMR)、核融合技術の研究を推進。閉鎖された原子力発電所の再稼働を検討する。

- 暖房設備規制の撤廃:現在の暖房法(注34)を廃止し、技術の自由度を確保しつつ、(温室効果ガス)排出量の少ない暖房技術策を支援する。

- 排出量取引の活用:市場メカニズムを活用して温室効果ガス排出を削減し、最も効率的な気候保護を実現する。

コルテ教授からは以下の通りエネルギー分野についての取組や展望も伺えた。まさにエネルギー関連はドイツ国民や政権の関心の中心に位置している。

- 2021年のショルツ政権発足時は、政権が経済転換(wirtschaftliche Umgestaltung)を掲げたことから「進歩的な連立」(Fortschrittskoalition)と呼ばれてきた。政権としてさまざまな政策課題に対処したとは思う。しかしショルツ政権発足から100日もたたないうちにロシアのウクライナ侵攻があった。10年間人々が忘れていたことだが、安かったガスはロシアから買っていたのである。

- AfDが人気を集めているのは、移民もそうだが、インフレ物価高、とりわけエネルギー価格が高いために国民の不満が高まっているからだろう。AfDはこうした人々の不満を扱うことに長けた政党なのである。

- 今後発足するであろうメルツ新政権はエネルギーコストを下げつつ、カーボンニュートラルを進めるためにお金を必要とする。メルツ新政権もエネルギーコストの低減には関心があるし、今後着実にエネルギー価格は下がっていくと思われる。

5.今後の政策その②(外交・移民・インド太平洋)

◆外交

CDUはショルツ政権と同様に支援の方向性を打ち出しており、対ロシア制裁も強化すべきであると主張している。

【CDU/CSU選挙公約抜粋:ウクライナ対応関連】(注35)

- フランス、ポーランド、英国とともに、米国と緊密に連携しながら共通の戦略を策定し、ウクライナの平和・自由・安全の追求を支援する。その一環として、ウクライナに対する信頼できる安全保障について、また、それに関連するNATOの役割についても検討する。われわれの目標は、ウクライナが強い立場で対等な条件の下に進めることができる平和プロセスを実現することである。

- ロシアに対する制裁は、標的を絞りつつ厳格に強化する。ロシアの侵略戦争がもたらす高い経済的負担によって、プーチンに再考を促し、最終的には敵対行為の終結へと導くことを目指す。

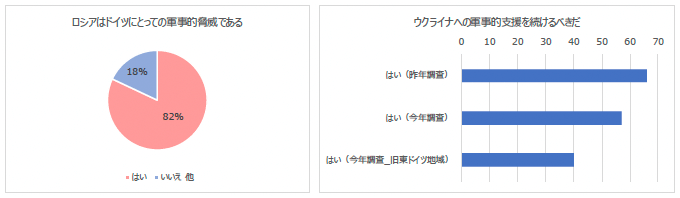

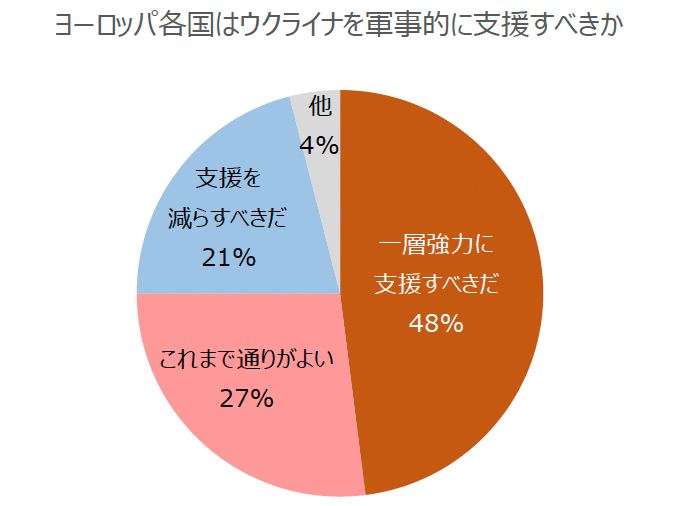

ウクライナ戦争の中で、引き続きロシアを脅威だと認識するドイツ国民も多い中、次第にウクライナへの軍事支援を継続すべきだという声は低減しており、特に東ドイツ地域で顕著である。米国ではトランプ大統領の支持者を中心にウクライナ支援に消極的な声もあり、2025年2月にはトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を経て米国が軍事・情報面でのウクライナ支援の一時停止に踏み切るなど、ウクライナを巡る情勢は厳しさを増している。

選挙直後にメルツ氏はフランスのマクロン大統領やNATOのルッテ事務総長と会談し、欧州の安全保障について意見交換するなど、首相に選出される前から足早に動き出している(注38)。今後米国のトランプ大統領とも関係作りをするに当たり、まずは欧州の結束を図り足固めをする趣旨があったと思われる。

メルツ氏はEUを向いているという見解は、コルテ教授からも以下の通り共有いただけた。

- メルツ新政権はよりEU主義になっていくと思う。EU各国のメルツ政権への期待は高く、先日マクロン仏大統領がパリでメルツ氏を迎えたのがその表れである。

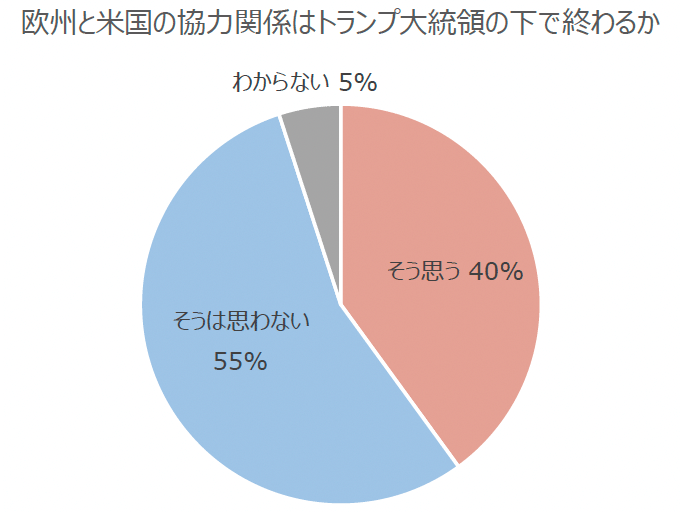

次に米国トランプ大統領についてのドイツの見解は昨年(2024年)末の拙稿で示した通りであるが、2025年に入ってからも米国はEUに対しても関税や防衛費で厳しい姿勢を取る等さまざまな動きが加速している。2025年3月のドイツ国内の世論調査では、今後の欧米関係への懸念が広がっていることが分かった一方で、半数以上はすぐに欧米の協力関係が終了するとは考えていないようである。

その中でCDU/CSUは、引き続き米国との関係を維持する方針を示している。

【CDU/CSU選挙公約抜粋:対米関係】(注40)

- 米国は、過去・現在・未来において、欧州以外で最も重要な同盟国である。われわれの国民は長い友情で結ばれている。ドイツと米国は、共通の価値観と利益を共有し、NATO加盟国として共通の防衛の誓約を持つ。世界の大国に対しては、われわれの価値観を守りながら、対等な立場でパートナーシップを重視した姿勢で臨む。

- 大西洋を越えたパートナーシップの深化:われわれは、米国との大西洋を越えたパートナーシップを維持するだけでなく、さらに強化し、世界の安全・自由・平和のためにともに取り組んでいく。そのために、より効果的に連携できるよう、高官レベルの戦略対話を開始することを計画する。

- 米国との包括的・大西洋横断的な経済・貿易・未来分野におけるパートナーシップを深化させる。

ポイントは、米国に対してNATO加盟国として共通の誓約があることをあえて明示しつつ、世界の平和のために取り組みたいという共通の目線で米国に語りかけていることであろう。その上で経済協力という実益の追求も忘れていない。2025年2月末に英国のスターマー首相が米国トランプ大統領との間でウクライナに関することだけでなく英米貿易協定の策定に関する話も進めて会談を成功裡に遂行したように(注41)、今後メルツ氏も硬軟織り交ぜた外交交渉に直面することになる。

◆移民

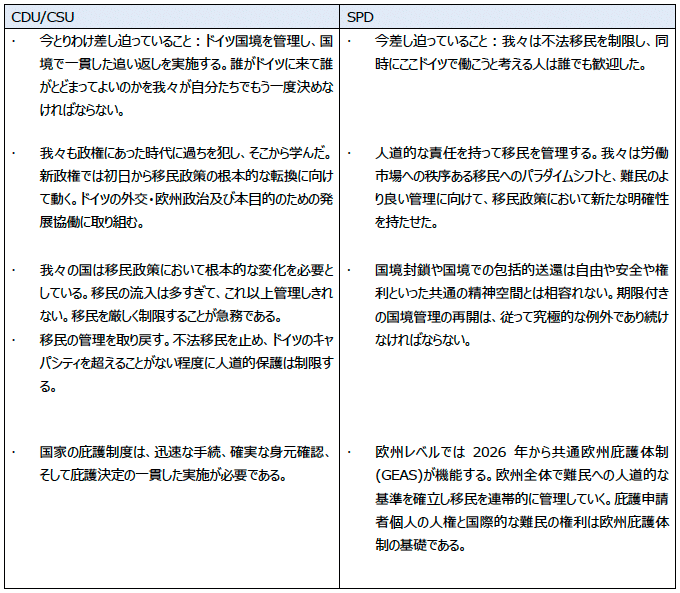

CDU/CSUがSPDと連立協定締結に向けた交渉を行う上で最も難儀と予想され、そして政権発足後も争点となり続けるのは、移民政策であろう。2025年1月の国境管理を巡りCDU/CSUが連邦議会決議案を提出しAfDの賛同を経て可決された際、ショルツ氏は、極右勢力とは協力しないという戦後ドイツの鉄則(“Brandmauer”(防火壁))いわばタブーをCDU/CSUが破ったとして、選挙後にCDU/CSUと連立する可能性が取り沙汰されてもなおメルツ氏について、「AfDと一線を引くというメルツ氏の言い分は信頼できない」という趣旨で厳しく非難した。他方ドイツでは選挙期間中にマクデブルクやアシャッフェンブルク、ミュンヘン等で中東にルーツを持つ容疑者による襲撃事件が相次いで発生しており(注42)、社会不安につながった。

そもそもCDU/CSUとSPDでは移民政策に関する基本的な現状認識や政策の方向性が異なる。概要は以下表の通りであるが、CDU/CSUは全般的に移民や国境管理を厳しくする方向であり、SPDは不法移民に対処しつつも移民政策において人権などの価値観を引き続き重視する旨を掲げている。どのような連立協定が締結されようとも、CDU/CSUとSPDによる連立政権発足後も、全体最適の政策が実行されない限り、このテーマは常に政権の足元が揺らぐ火種であり続ける可能性が高い。

コルテ教授からは移民についても以下のような示唆を共有いただけた。移民を社会不安の要素と位置付けるだけでなく、ドイツ経済にとって必要な存在であり、日々の行政手続レベルの改善も課題解決の一助となり得るという内容は筆者にとって新たな気付きであった。

- 移民の問題はドイツで大きくなっている。選挙期間中も複数都市で移民系の容疑者による襲撃事件があった。移民問題を考える上で大事なのは2つである。1つは不法移民自体をどうするかという問題、もう1つは「不安」という問題である。人々は襲撃事件と「移民による治安上の不安」を紐付けてしまう。

- しかしドイツ経済にとって移民労働者は必要であり、そのことを政治家はもっと打ち出していかなければならない。行政的な話で言えば、移民行政について連邦レベルで行う業務と州レベルで行う業務は異なり、もろもろ複層化していて分かりづらい。行政側も移民対応の業務が多くて困窮している。中道政権の政策としては、そうした課題を解決することが求められる。

◆インド・太平洋

そしてアジア情勢については、中国の影響力を抑制すべく、経済依存度の軽減によるリスク低減を図りつつ、日本やインドといったインド太平洋地域のパートナーとの協調を図る旨も明記されている。

【CDU/CSU選挙公約抜粋:貿易とインド太平洋】(注44)

- 「De-Risking」(デ・リスキング)こそ正しい。中国との緊密な経済関係は維持する。ただし、この関係は相互主義の原則に基づいていることが前提となる。同時に、過度な経済的依存を軽減するため、販売市場の多様化、原材料供給源の分散、サプライチェーンの多角化、重要インフラの保護、安全保障関連技術の保護を強化する。

- われわれはパートナー諸国とともに、戦略的利益が関わるあらゆる場面で中国の影響力を抑制する。そのために、米国と緊密に連携しながら、独立した欧州の対中政策を推進する。

- 日本、インド、韓国、オーストラリア、ニュージーランドといった地域の協力・価値観を共有するパートナーとの関係をさらに深める。また、地域のパートナーと連携しながら、インド太平洋地域における経済的・外交的プレゼンスを強化する。

ドイツと中国は自動車産業をはじめとして経済分野で互いに協力関係にあるが、両国は政治体制が異なることや、ウクライナ侵攻を巡りロシアと中国が蜜月関係になっており、全面的な協力関係にあるとは言えない。むしろ2024年に入ってAfD所属のマクシミリアン・クラー欧州議員のスタッフが中国スパイの容疑で逮捕される事態も起きている。

日本の経済団体連合会にあたるドイツ産業連盟(BDI)も中国との関係について、デカップリングではなくデ・リスキングが妥当だという見解を示しており、CDU/CSUの選挙公約の方向性と合致する(注45)。

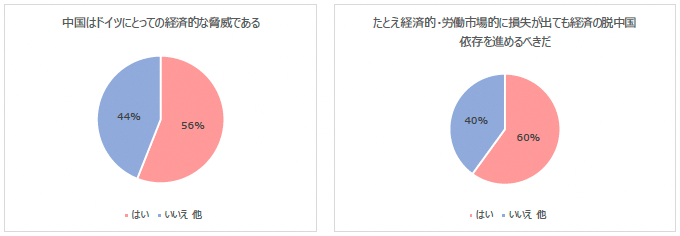

また国民世論としても、中国は経済的な脅威であり、たとえドイツに損失が出ても中国の経済依存度を下げるべきだという意見が大半である。

コルテ教授からは、以下の通り中国との向き合い方についてもコメントをいただけた。味方か敵かという二元論ではなく、デ・リスキングという概念の重みを感じさせられた。

- 中国については、協力関係でも対立関係でもある。仮の話としてドイツ企業が持つ中国拠点を東南アジアや日本に移すという検討はなされている(Überlegungen gibt es)だろうが、すぐに実行に移すことには難がある。CDU/CSUの選挙公約に記載の通り、政策としては「デ・リスキング」という言葉に沿った政策の方向性になるだろう。

そして日本については他のインド太平洋諸国と共に価値観を共有するパートナーとして認識され、ドイツの外交・経済的プレゼンスを強化するという旨がCDU/CSUの選挙公約に明記されている。

ペトラ・ジグムント駐日ドイツ大使は総選挙後の日本記者クラブでの記者会見で、とりわけAIやコネクテッドカー、量子技術などの革新的な新技術について日独協力のポテンシャルがあること、こうした分野の協力には技術力と信頼の両方が求められるため、まさに日独は望ましいパートナーであるという旨を述べていた(注47)。技術を巡る地政学状況も一層複雑化しているが、日英伊3カ国での戦闘機共同開発が進められている例を見ても分かる通り、鎖国は必ずしも課題の解決を意味しない。大使の言葉になぞらえれば、確かな技術力に加えて価値観の面での信頼が両方合わさることで、国民の豊かな生活と国際的なプレゼンスの維持に貢献することができる。

6.結びに代えて

選挙結果や今後の方向性について状況を整理しつつ、コルテ教授のご高察を紹介してきたところで、最後に筆者の個人的見解を3点ほど記載したい。

① ドイツは国として右傾化したわけではない

今回の選挙を通じてもなお、ドイツは国全体として右傾化したとは言えないと考える。冒頭に示したコルテ教授見解の通り70%はAfDに投票してはいないし、ドイツの選挙制度の仕組み上、政権を取り維持するには他党との協調能力も求められる。また昨年(2024年)末の拙稿記載の通り、AfDが訴えているのは移民対策等特定のテーマであり、党としてかつてのナチ党のようにドイツ人自体の優生思想等を強調しているわけではない。原発がホットトピックとなった際に緑の党が支持率を伸ばしたように、全体的に右傾化というよりは移民というトピックがAfDの看板政策案と合致している、ととらえるべきであろう。

② 具体の政策で結果を出し、そしてPRすることが重要

単独与党ではなく連立与党で政権を運営する場合、当然ながら政策の調整が必要となる。他方でコルテ教授の言う「小連立」が現実のものとなるならば、基本的には連立を組むSPDの政策案よりも第一党であるCDU/CSUの選挙公約に示した内容が推進されていく可能性が高い。選挙においてCDU/CSUと舌戦を繰り広げたSPDとその支持者にとっては承服し難い内容もあろうが、政治判断の際には優先順位を間違えないことが望まれる。すなわち予算や法案等の議決時にSPDが反対すればCDU/CSUには打撃となろうが、一方で政治の不安定化は極右や極左の台頭につながる。大事なことは目下の課題に対して100点でなくとも「及第点」の結果を出し続けることであり、そのためにSPDとCDU/CSUは両者間の目先の政争に終始せず、結果を出すことに集中する必要がある。

その上で必要なのは結果のPRの仕方である。民主主義社会において万人が納得する政策はなく、現行政権への不満や不安は一定程度存在する。打ち出す政策とその結果に確固たるナラティブを作り国民に語りかけていくこと、不人気な政策でも国民の意見や指摘には真摯に耳を傾けつつ防戦一方にならず、上位概念として重要なことは何か(政策を打たないとどうなるのか)を粘り強く話し続ける姿勢が求められる。

こうした政策結果とそのPRに愚直に取り組むことが、極右と評されるAfDに対して、中道派が国民に提供できる魅力的な選択肢として結実するのである。

③ 日本でも政党同士の調整能力を深化させ、そして問題が顕在化する前に一人一人ができることをすべき

日本においては(一部の地域では社会的懸念もあるが)移民の問題が国政選挙の主要争点になっているとまでは言えない。しかしドイツ同様、エネルギーコストの上昇や物価高の課題を抱えているし、連立与党が議会の過半数を占められていない状況は、ドイツ以上に個別政策の調整が必要となる。

新政権発足に向けて目下CDU/CSUとSPDの間で続けられているように、ドイツでは総選挙後から連立に向けたさまざまな調整を開始し、そして連立協定を締結して組閣する。ショルツ政権における連立協定を見ても分かる通り、住宅や環境、産業、年金、家族、健康など、さまざまな政策課題について政策の方向性が示されている。テーマの包括性や書きぶりの粒度の観点では、日本における政党綱領や「経済財政運営と改革の基本方針」(いわゆる骨太の方針)等の閣議決定文書にも匹敵すると言える。

2024年の衆議院選挙後、日本では教育の無償化や税制改正等の個別テーマについて与野党が合意書を締結する等の取組が進んでおり、こうした動きは評価したい。しかし、ある1つのテーマについて合意できたから予算案全てに賛成するとか、あるいは1つのスキャンダルのために国会での各種審議に応じないといった姿勢を取る野党がいる状況は、果たしてよいのだろうか。

より良い未来の構築のためには、与党も多様な民意を反映する政策調整能力があることを示すため、野党も全面的に予算や法案に合意し賛成するという姿勢を取れるようにするために、包括的な政策合意協定を締結するという取組も一案として考えられる。タイミングとしては例えば、選挙終了後の特別国会召集までの期間や、秋から12月までに開かれることの多い臨時国会の終了時から1月の通常国会開会までの間、あるいは通常国会終了後で官僚の人事異動後である7月や8月等の期間が妥当となる。地元での政治活動等の合間を縫ってということになるので、踏み込んだ内容の党間調整まで政策秘書に委ねながら調整することも検討したい。また、連立協定も全テーマについて党間の妥協が必要というわけではなく、テーマごとに相手の言い分を飲むテーマと自分の言い分を通すテーマが分けられてもよいだろう。

こうした取組を進めることで、「決められない政治」がメディアでクローズアップされたりするようになる事態を防ぎ、世論の極右化もしくは極左化といった思わぬ結果を招くリスクを低減し得る。

コルテ教授は日本ではインフラが整っていると仰っていたが、埼玉県八潮市での道路の陥没事故によりインフラの老朽化が多く報じられるようになったし、能登半島地震はもともとあった地方のさまざまな課題を浮き彫りにしたように、社会は人間の身体に例えるなら、肝臓や膵臓のように症状にあらわれた際には回復に大変な困難を伴うテーマで溢れている。見えざる構造的課題に対して国民全員が普段から目を向け、一筋縄ではいかない政治に理解を示し、できることを一歩ずつ進めることが唯一の解決策となる。

ジグムント駐日ドイツ大使は記者会見で、日独が戦後80年享受してきた平和を維持すべく、今こそ戦後構想の原点となる外交ルールに立ち返るべきだという旨を話していた(注48)。外交においてもさまざまな綻びは出ているが、共通の利益を持つ日独で、理念と実利の両方で手を取り合い、少しでも国際秩序の安定化に寄与することを期待したい。

最後に、本稿執筆のきっかけをくださったコルテ教授とコンラート・アデナウアー財団日本事務所に重ねて感謝申し上げる。