0.はじめに

経済産業省関東経済産業局は、中堅・中小企業の海外展開を後押しするために、現地の社会課題や市場ニーズに基づいて新たな製品やサービスを創出する事業、ないし現地ステークホルダーとの協業(M&Aや合弁会社設立を含む)によって価値を生み出すビジネスの創出を支援する政策「JECOP」(Japan and Emerging countries CO-creation Project:ジェイコップ)を推進している。

この取り組みの経緯は、筆者が2022年6月に当所のSpecial Report(注1)(以下、「昨年のコラム」と表記)で紹介した通りだが、直近ではビジネスマッチング成果の発表や中堅・中小企業向けガイダンスの公表も行われる等、取り組みに進展が見られる。そこで改めて、JECOPの進捗状況や中堅・中小企業への示唆を中心に紹介していきたい(注2)。

1.現地コーディネータの仲介を通じた日本企業と現地企業との価値共創ビジネス創出の取り組みが行われ、3事例が創出されている

直近では、実際にビジネスマッチング等を通じてビジネス組成につながる機会の提供が行われたことが、主な事業成果の1つであった。

まず取り組みの中で鍵を握ったのが、現地コーディネータとの協力である。

昨年のコラムにて、事業展開に不可欠なヒトモノカネ情報の内「ヒト」については、高度外国人材や技能実習生等の社内外国人の活用が重要であることを述べた。しかし本来、社内にそうした外国人材雇用の機会に恵まれていない中堅・中小企業こそが人材面での課題を抱えていると推察されるため、彼らに現地人材とのコネクションを提供する政策的支援こそが有効と思われる。

特に新興国でこそ現地ネットワークとのつながりが重要になることは、統計等からも推察できる。

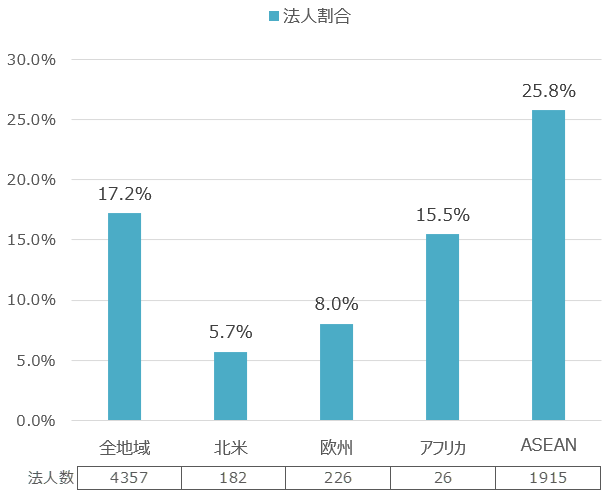

例えば、ASEANをはじめとする新興国では、現地人材/現地企業とのつながりが、(単なる販路先や業務従事者にとどまらず)日系現地法人の経営を支えているのが実態である。経済産業省の調査によれば、世界各地域の日系現地法人に占める日本側出資比率75%未満の同法人の割合は、欧米等の先進国地域に比べてアフリカやASEANの方が高い値となっている(以下図)。当然ながらその一因として事業目的の地域差や当事国の外国資本規制事情等も想定することはできるが、「新興国は先進国に比してリスクが高いから日本企業の出資比も高いだろう」といった仮定は必ずしも妥当ではなく、海外企業と経営面で協働しているケースが多いことが伺える。

また、ASEAN地域では日系企業による現地人材の幹部・管理職登用が進みつつある。民間人材サービス企業により行われた日系企業向けのアンケート結果では、現地人材の最高位が(非管理職にとどまらず)現地法人の社長や副社長、役員である企業の割合が2015年(26.8%)と比較して2022年(43.1%)という値を示した(注4)。また同アンケートでは、経営の現地化を進める企業の動機の内、現地市場の開拓等や優秀な現地人材を確保したいという意向が多いという結果も判明している。

日本を取り巻くビジネス環境に地殻変動が起こっている現在、このように対等なビジネスパートナーとして新興国の企業や人材といった現地ネットワークを開拓し、事業を共に創り上げていくアクションが必要となる。

その上で、現地ビジネスの知見やコミュニケーションの円滑さを鑑みた場合に、中堅・中小企業の水先案内人の役割を担う現地コーディネータとして有望視されるのは、現地在住の知日人材である。

とりわけ、現地人材育成事業を担う海外産業人材育成協会(AOTS)の研修(注5)に参加した現地人材(帰国研修生)によって世界各地で形成されてきた「AOTS同窓会」は、日本企業の現地展開を支える知日人材ネットワークという意味で特筆すべき存在である。関東経済産業局は、特に活動が盛んなベトナム・ホーチミン同窓会、インド・チェンナイ同窓会、タイ・バンコク同窓会と協力しながら、ビジネスマッチングプロセスを遂行した。

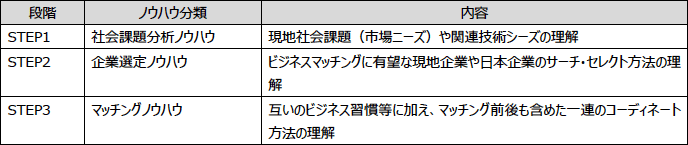

まず、価値共創に資する日本企業とのビジネスマッチングを進めるために必要な知識・スキルを現地同窓会メンバー等にインプットする研修が行われた(注6)。研修プログラム要素は、以下表の通り昨年のコラムで示したフレームワークに沿って定められている。

次いでビジネスマッチングの準備のため、研修を通じて育成した同窓会員(現地コーディネータ)等(注8)に有望な現地企業の探索を依頼した。なおJECOPはアフリカのエチオピア等の地域も対象としているが、そちらの現地コーディネータとしてUNIDOアフリカアドバイザーであるタデッセ・セグニ氏の協力を得て、別途個別にビジネスマッチングに向けた体制構築が行われている。

同時に日本側では2021年から協力を得ているコンサルティング提供法人(注9)や地域金融機関、自治体等の協力も得ながら、有望な中堅・中小企業の探索が行われた。

こうした現地企業の強みや価値共創モデルに精通しているコーディネータの存在、および有望な中堅・中小企業の情報を多く持つ各種支援機関が協力することにより、各コーディネータや支援機関の情報や知見、ネットワークが統合されたマッチングの機会が創出された。

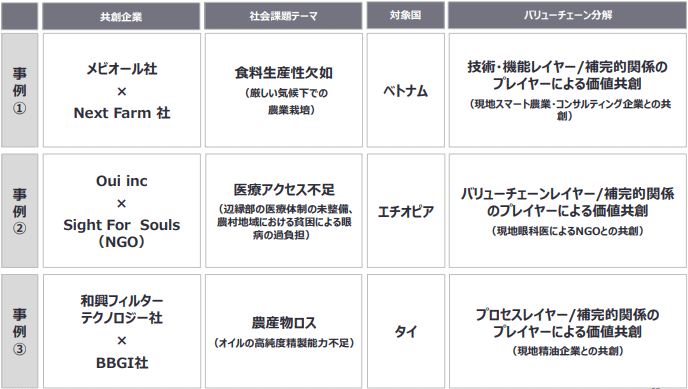

結果として、ベトナムで1件、エチオピアで1件、タイで1件の、合計3事例(以下表)のビジネスマッチングが行われ、価値共創の実現に向けた取り組みが進められている。中でもタイでフードロス対応をテーマとした案件では、日本の和興フィルターテクノロジー社が持つコアレッサーによる油水分離技術と、タイでエタノールやバイオ燃料精製事業等を手掛けるBBGI Public Company Limited社が抱える製造課題を掛け合わせて、低コストで高品質かつ油精製を可能とするべく、実証等の具体的な取り組みが進められている。この事業は使用済み食用油の高効率な再精製(燃料としての再利用)にもつながり得るため、現地の持続可能な発展にも寄与することが期待される。

このように、JECOPのビジネスマッチングの機会創出のフレームワークが実際に機能することが示されたことは大変望ましいことである。今後も中堅・中小企業の新興国での価値共創ビジネスが創出されていくことを期待したい。

なお、関東経済産業局は現地コーディネータ研修の振り返りとして、研修に参加してもらうAOTS同窓会生は現地ビジネスである程度の決裁権を持つ(職階上位の)方であることが望ましいという旨をコメントしていた(注11)。コーディネータにはそれなりの広い視野と判断力が必要という意味合いを含むものと筆者は解釈したが、逆に言えばマッチングに臨む日本企業側の姿勢にも同じことが言えるのではないか。現地企業や現地人材との対話の場に、幅広い知見を基に新規ビジネス創出を決裁できる人材を用意できているかどうかが、日本の中堅・中小企業への切なる問いかけとなる。

2.JECOPのフレームワークを普及するため、中堅・中小企業向けのガイダンスが作成された

ビジネスマッチングに向けたフレームワークやその有効性が整理された上で、この取り組みの認知度を高めつつ、今後各国・地域での価値共創事業に取り組む日本の中堅・中小企業を増やしていくことも重要なことである。そこで同局は、価値共創型ビジネスの対象となるマーケットの分析手法や、自社の技術の分析、協業相手の特定手法などをまとめた「グローバル価値共創ガイダンス」(注12)を作成した。昨年のコラムで取り上げた価値共創フレームの情報が、実際に企業が行動を起こす際の手引きとなる深度まで落とし込まれている。

まず第1章では、新興国の発展等に伴う日本のビジネスモデルの変化の必要性について取り上げつつ、価値共創型ビジネスのモデルについて定義がなされている。

本ガイダンスのメインとなる第2章では、取り組みの具体的な進め方について解説されている。

はじめに、企業にとって事業を行うべき地域や現地課題を特定する分析フェーズが重要だとしている。企業の意思決定にとって重要な定量的な市場ポテンシャルの分析手法は、当該セクターの現在市場規模、および社会課題により引き起こされている潜在的社会損失(例:フードロス関係ならば産品の廃棄率、医療関係ならば重度の患者数)を公開情報から把握した上で潜在市場規模を算出し、その中で自社のソリューションがどの程度の割合貢献し得るかを推定するものとされる。

次に、自社の技術が具体的にどのように価値共創ビジネスに生かせるかを分析するフェーズの解説がある。現地バリューチェーンを詳細に分解し、どの部分に自社の技術が位置付けられるかを見極めることができ、現地ビジネスの参入余地を可視化できるとされる。

続いて、実際に現地で協業する企業を絞りこみ、マッチングしていくフェーズが記述されている。連携において留意すべき情報項目がガイダンス内で棚卸しされており、実際の絞り込みについては現地企業の意識(企業連携意識、事業化への課題認識)や技術についての実態等を確認していく必要があるとされる。他方、中堅・中小企業の場合、情報量やコネクションの不足により単独でこれらを行うことが難しい場合も想定されるため、先述したAOTS同窓会やUNIDOアフリカアドバイザーを現地コーディネータとして活用したり、UNIDOや日本貿易振興機構(JETRO)、国際協力機構(JICA)等の支援サービスを利用したりすることも望ましいと解説されている。併せて関東経済産業局をはじめとするさまざまな機関が現地協業企業の探索につながるマッチングイベントを開催している中で、イベント参加準備の際に留意しておくべき項目もまとめられている。

そして、協業先企業の確定後に、協業具体化に向けてどのように取り組むべきかが示されている。初動としてはマッチング後に間を置かずに個別面談を行うことや、連携方針等の認識を合わせること、迅速なコミュニケーション体制を構築することが重要とされる。次いで協業方針を具体化させるために、協業ゴールイメージ、企業間の役割分担、タイムラインの順で合意していくべきとされており、この段階では適宜秘密保持契約(NDA)を結ぶことも有効となる。実際に協業を具体化させる段階では、協力覚書(MOU)の締結やプレスリリースを行うことが一般的であると記述されているように、協業へのコミットメントを担保しつつ周囲への認知を図っていく上でもこれらは有益となり得る。

最後に第3章では、前節で紹介した、ベトナム・エチオピア・タイで取り組みが進められている3事例についての詳述記載がある。現地企業と日本企業でそれぞれどのような価値を提供し合い、共創を実現させようとしているかが分かりやすく掲載されているので、こちらもぜひ参照されたい。

3.おわりに(求められる協業像と実務要素を確りと抑えることが重要)

20世紀を代表する国際政治学者の1人であるハンス・J・モーゲンソーは、その代表的な著書『国際政治 権力と平和』の中で、国の対外政策として以下4つの基本方式が重要であると説いた(注13)。

- 外交は十字軍的精神から脱却しなければならない

- 対外政策の目的は、国益によって定義されなければならないし、さらには、適当な力によって支えられなければならない

- 外交は他国家の観点から政治舞台を熟視しなければならない

- 国家は自国にとって死活的でない争点に関しては全て進んで妥協しなければならない

モーゲンソーといえばリアリズムの代表的な学者というのがちまたのイメージかもしれないが、ここで見られる主張は、いわゆる権力闘争やアナーキーといった側面ではなく、相手の立場にも立って冷静に実利や落としどころを探るべしというのがこの主張の趣旨と思われる。

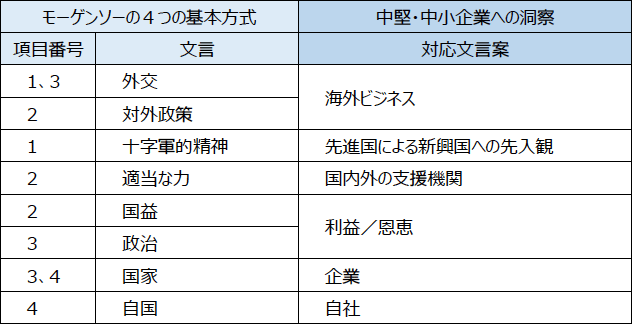

そしてその主張は専ら国際政治に関する内容だが、グローバル価値共創に臨む日本の中堅・中小企業やその支援者にとっても有益な洞察を含んでいるのではないだろうか。あえて中堅・中小企業向けに文言の置き換えを考察するなら、以下表の通りとなる。外交は海外ビジネス、国は企業といった具合に読み替えていくと、共創ビジネスを理念で終わらせず実現していくために重要なことが見えてくる。

すなわち、新興国から日本を見る目が変化しつつある中で、まず日本の新興国に対する先入観や協業像のイメージは改める必要があり、日本企業は新興国企業と対等で真摯な共創ビジネスを行うことが必要となる。また、共創に当たり見極めるべき市場規模や相手企業の特性、具体的な段取り等の実務要素についても、互いの根幹的実利ないし妥協し得る点はどこなのか、交渉や実行を支えてくれるプレイヤーは誰なのか、といった点を確りと見定め、粘り強く取り組みを進めていくことが求められる。

なお、2023年5月に行われたG7広島サミットの首脳コミュニケでも「グローバルな課題に取り組む上で、開発協力と国際的なパートナーシップが果たす重要な役割や、国際的なパートナーとの連帯の必要性を強調する」(注15)ことが明記されている。同サミットにおけるグローバル・インフラ投資パートナーシップに関するサイドイベントでも、岸田首相からグローバルサウス含む世界各地でのインフラ投資実績に言及があり、民間資金の動員等に向けてさらなる質の高いインフラ投資を促進する旨が表明された(注16)。ここでいう「インフラ」には、大企業による事業が多いエネルギーや交通といった重厚長大分野のみならず、農業や医療、介護ヘルスケアなどJECOPの対象分野も広く含まれており(注17)、今回のG7の成果は中堅・中小企業にとっても追い風となる。

関東経済産業局のJECOPは、中堅・中小企業が実務要素の課題をクリアしつつ、望ましい協業モデルによるグローバル価値共創を実現するための強力な駆動輪となり得る。本施策の活用を中堅・中小企業に広く呼び掛けると同時に、今後の本施策の進展にも期待したい。