人口減少が加速する中、特に若年女性人口の減少によって地方が消滅するのではないかと指摘されている。しかし、1980年から2020年までの過去40年間の市区町村別人口データを調べてみると、すでに879の自治体において20-39歳女性人口が半減していたことが分かった。2014年に地方の消滅可能性が提言されてから10年たつが、改めて消滅可能性の定義を再検証する必要がある。

背景

人口減少が加速する日本において少子化対策は喫緊の課題である。2014年に日本創成会議・人口減少問題検討分科会より公表されたレポートでは、将来的な地方の消滅可能性が指摘された[1]。その後、政府は地方創生として、東京一極集中の是正、地方移住の促進、子育て支援等のさまざまな施策を講じている。それから10年、2024年4月24日に人口戦略会議から、最新のデータに基づき、地方消滅可能性のレポートが公表された[2]。

過去40年間のデータから将来見通しと対策を考える

人口戦略会議の最新のレポートにおいて消滅可能性があるとして名指しされた自治体の住民は、「消滅」という表現によって将来不安が高まっているかもしれない。将来予測に過度に振り回されず、まず過去のデータから傾向を分析することが第一である。

長期時系列の市区町村別人口データとして、総務省による国勢調査を利用する。利用年次は、昭和55年(1980年)国勢調査と令和2年(2020年)国勢調査である。1980年から2020年までの過去40年間の人口推移について市区町村別に知ることができる。

1980年から2020年までの過去40年間の市区町村別の20-39歳女性人口の変化率を調べてみると、2020年10月1日時点で1,741ある自治体のうち、すでに879の自治体において20-39歳女性人口が半減していたことが分かった。

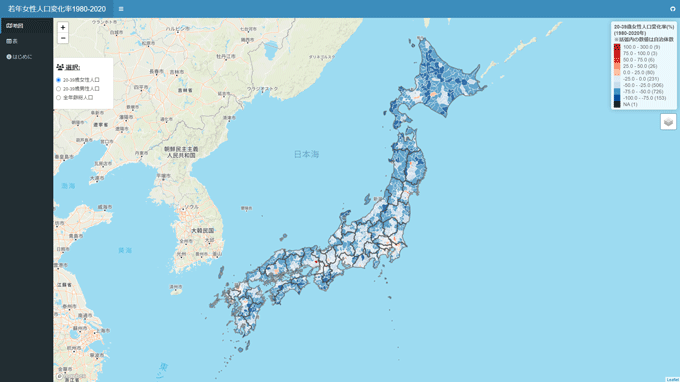

これは2014年の日本創成会議のレポートが指摘した、2010年から2040年の今後30年間で消滅可能性のある896の自治体とほぼ同数である。将来予測として20-39歳女性人口の半減によって消滅可能性が指摘されていたが、すでにほぼ同数の自治体が20-39歳女性人口の半減を経験していたことになる。自治体の消滅可能性という表現について、どこまで実態に即しているのか改めて検証が求められる。データの詳細は、図1で示すように、以下のWebアプリ上で可視化している(データはGitHubからダウンロード可能)。

Webアプリ:若年女性人口変化率1980-2020

https://keisuke-kondo.shinyapps.io/female-population-japan/

まず注意していただきたいことは、1980年(昭和55年)と2020年(令和2年)では市区町村の境界が異なるため、厳密には同じ自治体単位で人口の比較ができないことである。平成の大合併と言われるように、多くの自治体で市町村合併が行われたためである。むしろこのような事情があるからこそ過去40年間の市区町村別の人口変化率を分析することが困難であった。そこで令和2年国勢調査の調査日である2020年10月1日時点の自治体単位に基づいて、昭和55年国勢調査の市区町村人口を再集計し、異時点間の人口を比較することにした。データを解釈する際には上記の旨について注意する必要がある。

過去40年間のデータは地方自治体の消滅可能性について何を語るのか。図1では、20-39歳女性人口について、青色が減少した地域、赤色が増加した地域を表す。全体の印象としては、ほとんどの地域が青色になっている。なぜほとんどの地域で減少しているのかを知るには、日本全国での20-39歳女性人口の変化率を知る必要がある。

表1で示すように、全国の20-39歳人口は、過去40年間において男女ともに約30%減少していることが分かる。人数で見るとさらに影響は大きいことが分かる。日本の総人口は戦後から増加を続け、2011年から人口減少に転じたとされているが[3]、妊娠・出産から乳幼児の子育てが中心となる20-39歳の男女合計人口を見ると、過去40年間で約1,110万人がすでに減少していることが分かる。

| 1980年 | 2020年 | 変化率 | |

|---|---|---|---|

| 20-39歳総人口 | 36,855,693 | 25,759,431 | -30.1% |

| 20-39歳男性人口 | 18,521,845 | 13,085,842 | -29.3% |

| 20-39歳女性人口 | 18,333,848 | 12,673,589 | -30.9% |

| 注)昭和55年国勢調査、令和2年国勢調査に基づく。 | |||

そもそも20-39歳人口が日本全体で減少していることから、地方自治体に20-39歳女性人口の減少の責任や抜本的な対策を求めるのは無理があるだろう。ただ注目すべきは、過去40年間で全国の20-39歳女性人口の減少が著しい状況でも124の自治体では20-39歳女性人口が増加していたことである。自然増ではなく社会増によるものだと推測できるが、その特徴を1つ挙げるなら、各都市圏のベッドタウンにおける20-39歳女性人口の増加である。子育て世帯が何を求めてこのような地域へ移住したのかを把握することは今後の子育て支援政策を考える上で重要だろう。もちろん移住していない世帯についても、とどまることが最適な選択だったのか、移住したくてもできなかったのかを調査することは重要である。

消滅可能性は実態に即しているのか

消滅可能性という表現によって、人口減少の危機的状況があらわになるということはあるかもしれない。しかし、もし誤った印象を伝えてしまったことで意図しない結果が生じているのならば懸念される点は残る。もちろん民間組織からの提言であり、政策的な責任があるわけではない。消滅可能性が指摘されたことで、各自治体はさまざまな取り組みを進めるきっかけとなった利点もある。しかし、そこに住む若年層の流出を意図せず加速させてしまう可能性や、将来的な資産価値の減少を考慮に入れるとなると、新たな居住先候補として選択されなくなる可能性も否定できない。

例えば、2014年には東京23区では豊島区が消滅可能性に直面していると指摘された。2024年の今回の調査では消滅可能性から脱したとされているが、本当に当初から豊島区が消滅可能性として分類されることが妥当だったのかはよく分からない。小峰(2017)においてデータ検証が行われているが、「推計ミス」という可能性も指摘されている[4]。今回の過去40年間の20-39歳女性人口の変化率を調べてみても-5.8%の減少であり、同期間の日本全国の-30%ほどの減少率ではない(厳密には2014年レポートを評価するには、1980-2010年の過去30年間が望ましい)。ただし、豊島区は名指しされたことで、「結果的に豊島区の住民福祉水準は大きく改善した」ことも事実である[4]。豊島区の立地であったからこそ、結果的に消滅可能性と指摘された影響は少なかったとも考えられる。

「消滅」という概念を、自治体の人口規模ではなく20-39歳女性人口の変化率のみだけによって定義することが果たして適切なのかという点もある。例えば、県庁所在地のある青森市が消滅可能性自治体に分類されている。過去40年間の20-39歳女性人口は、1980年の51,912人から2020年の22,954人へと大幅に減少している。変化率も-55.8%と大きな値を示しているが、それでも2020年時点で22,954人の20-39歳女性人口を有しており日々の暮らしが営まれている。

今後の40年間に仮に同様の減少率だと仮定しても1万人前後の20-39歳女性人口を有することになる。総人口で見ると、令和5年12月22日に公表された国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2050年(令和32年)には約17万4千人と予測されている。人口が減少したとしても、一人一人の暮らしを守るためにどのようなまちづくりをするのかを考えることが政策的には求められる。「消滅」という言葉が与える印象によって、意図せず20-39歳女性を含む若年層のさらなる流出につながってしまうならば政策的には懸念すべき点である。

本レポートでは過去40年間の20-39歳女性人口の変化率の可視化が中心であり、結果をどのように解釈するのかはさらに突き詰める必要がある。地方が本当に消滅するのかどうかを各自が見極める判断材料として、まずは将来見通しをより明確にするためにデータを公開している。

なお将来の人口分布予測については、京都大学・森知也教授の研究チームがメッシュデータに基づく詳細な分析を行っている[5]。人口減少が進むことで都市を維持することが困難な地域が訪れる未来が描かれている。解像度の高い将来見通しが提示されることで、今後の人口減少社会に備えるためのさらなる国民的議論が期待される。

本当に必要な子育て支援と少子化対策を

2014年に日本創成会議のレポートが公表されたことで地方創生の機運が高まったという点では重要な役割を担っていた。それから10年がたち、今回のレポートも含め、さまざまな観点から批判的に検証される段階にあるかもしれない。

「消滅」という危機感から自治体の取り組みを促すという目的もあるかもしれないが、もしかしたら消滅を過大評価することで、20-39歳女性を含む若年層の人口流出を意図せず引き起こしているかもしれない。人口減少対策として、本来は一国全体の出生率を改善させる少子化対策に取り組むべきところ、地方創生では地方自治体間で若年層や子育て人口の奪い合いにつながってしまったという批判もある。人口戦略会議のレポートにおいても、そのような主旨が述べられている[2]。

さらに地方の消滅可能性は本当に20-39歳女性人口の変化率だけで予測できるのかを再検証することも必要である。特に懸念すべきは人口移動の影響を含まない封鎖人口という分析結果がどのように解釈されるかである。場合によっては若年女性の居住地を制約するような政策につながりかねず、元来、居住・移転の自由は保障されるべき点は念頭におかなければならない。若年女性ばかりに過度に負担がかかるような政策提言になっていないのか改めて考え直す必要がある。

本当に必要な少子化対策や子育て支援を考える上で、適切なデータ分析に基づいた政策議論が必要である。特に地方創生では定量化が困難な目標も多く、経験や勘や思い付きによってさまざまな事業が実施されやすい。少なくとも事後的に検証できるような政策実施体制であることが求められる。2014年当時と比べると、この10年間で多くのデータサイエンス人材がさまざまな分野で活躍しており、より多くの人々によるデータ分析を期待したい。

都市でも地方でもどこに住んでも持続可能で豊かな暮らしが実現できる未来社会に向けて、さらなる政策議論が求められる。