「エビデンスに基づく政策形成」(Evidence-Based Policy Making, EBPM)に向けて、国や地方自治体においてさまざまな取り組みが本格的に見られるようになってきた。ある政策を実施する・しないという判断において、エビデンスを踏まえた議論はこれまで以上に活発になってきたように感じている。一方で、政策に具体的な数値が含まれる際、どのようにその数値を決めるのかについて十分なエビデンスが提示されない状況は依然として多いように感じている。従来から続く政策であれば継続的にその数値を使っているだけかもしれないし、予算の都合上で決まる数値もあるかもしれない。背後にはさまざまな理由があるのかもしれないが、EBPM推進を掲げる中で、国民に対してエビデンスが十分伝えられていない数値を採用し続けることは、社会的分断を招く状況につながりかねないと感じている。今後のEBPM推進に向けて、国民に説明可能かつ透明性の高い政策形成プロセスが望まれる。本レポートでは、ここ数年私が構想している地方創生に向けたEBPMの研究を紹介したい。

EBPMにおける事前評価と事後評価

独立行政法人経済産業研究所では2022年4月にEBPMセンターを創設し、事前評価と事後評価の観点からEBPM推進に向けた研究を行っている(経済産業研究所2022)。私個人としては専門分野である都市・地域経済学との関連でEBPMに貢献できるような研究を構想している。

これまでのEBPMを振り返ると、経済学者を中心に統計学とデータの観点からエビデンスの質について議論されることが多かった。例えば、相関関係があるからといって必ずしも因果関係があるとは限らない。従って、統計的に因果効果を識別できる手法の重要性やそのような実証研究の紹介が中心となってEBPMの議論が展開されてきた。

しかし、従来のEBPMの議論は事後的な政策評価の側面に寄っていた点が川口(2020)により指摘されている。政策評価はEBPMの核となるが、どのようにエビデンスを政策立案につなげるのかという課題も残される。また政策の対象分野によっては因果推論で用いられる実験的手法が必ずしも使えるとは限らないため、質の高いエビデンスが常に提供されるとは限らない。公共政策学や行政学の観点からは、政策形成の過程における意思決定の場面でどのようにエビデンスを考慮すべきかについて総合的な評価の必要性が議論されている(加納・林・岸本2021、杉谷2021)。

EBPMの課題の1つとして、まだ行っていないこれから行う政策に対するエビデンスをどのように提供するのかという点が挙げられる。小規模の実験が可能な事業であればよいが、産業政策や国際貿易政策等は実験を行うことが難しい。現状、政策の事前評価をどのように体系化するのかについてまだまだ課題が残っているだろう。

政策の事前評価の考え方はWolpin(2007)によって構造推定の観点から議論されてきた。構造推定では、理論モデルをもとにシミュレーションによって政策効果を議論することができる。どのような理論モデルを構築するのか、モデルの構造パラメータをどのように推定するのかを研究者が考え、ある政策変数の値を変化させたときにどのような変化が起こるのかについて反実仮想シミュレーションとして評価していく。このような構造推定については中嶋(2016)や小西(2020)において詳細が議論されている。

EBPMにおいて政策を事前評価できる分析枠組みが必要とされているものの、まだ政策当局ではそのような取り組みについて十分進んでいないと感じている。特に、政策における具体的な数値を決める議論では、このような構造推定に基づいた分析が必要になると考えているが、まだまだ浸透しているとは言えない。

例外は、社会的に大きな転機となった新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた数理疫学モデルのシミュレーションが用いられたことであるだろう。構築したモデルの下で、ある変数を動かした場合の反実仮想的な評価を行い、政策立案につなげてきた。もちろん批判もあるが、どのような仮定に基づいてどのようなモデルを構築するのか、どのようなデータを用いているのか等、批判の論点が明確になることでより建設的な政策議論につながると考える。

今後のEBPM推進に向けて、政策における具体的な数値を決めるためのエビデンス提供に向けた取り組みができないかと研究を進めている。

地方創生に向けたEBPM:移住支援金の事前評価

地方創生では、東京一極集中の是正に向けて地方移住を推進している。2014年度にまち・ひと・しごと創生本部が設立され、現在は、デジタル田園都市国家構想実現会議事務局の下で政策が進められている。

地方創生以降も東京圏への流入は止まらず、人口移動を通じて地方の人口減少が進んできた。2019年度より、地方創生起業支援事業・地方創生移住支援事業として、起業支援金・移住支援金として最大300万円が支給される事業が行われている。詳細は、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局(2022)を参照されたい。

東京一極集中の転機は、新型コロナウイルス感染症の流行である。人口密度の高い大都市は感染症に脆弱な都市構造であることが議論された(藤田・浜口2020)。地方移住への関心も新型コロナウイルス感染症の流行以降に徐々に高まっていることがアンケート調査より報告されている(内閣府2022)。

地方創生移住支援事業においても大きな変更があった。移住支援金の受給要件に「テレワークによる業務継続」が追加されたことである。いわゆる「転職なき移住」と呼ばれ、地方へ移住しても、東京圏での仕事をテレワークで継続することが可能となる。これまでは移住支援金を受給するためには、地域の中小企業等への就業が要件とされており、移住支援金を受給する条件が厳しかった。しかし、「転職なき移住」であれば、現在の所得を維持したままより生計費の低い地方での居住が可能となり、移住前の就業や給与に関する不安を取り除くことができる。

このような大きな制度変更を踏まえ、「転職なき移住」が可能となった社会のもとで、移住支援金の単身60万円、世帯100万円という支援金額がどれほどの潜在的な効果を持つのか事前評価を行った自身の研究を紹介したい。

移住決定の仕組みを可視化する

本研究(近藤2019)で提案する移住支援金の事前評価の枠組みは、移住決定を投資行動としてとらえ、地方移住における投資回収期間という概念を提案している。私たちの普段の「引越し」という行動を数理モデルに基づいて概念化する試みである。

投資とは、初期に大規模な支出が必要となるものの、その後発生する利益により時間をかけて資金を回収していくことである。投資決定をするかしないかは、費用を回収できる見込みがあるかどうかである。地方移住も投資行動と同じで、移住費用と移住先で居住し続けることで毎期発生する累積的便益の比較によって意思決定を行っていると考えられる。重要な視点は、移住先でどれだけの期間を居住するのかである。

本研究では、単純ではあるが、「投資回収に必要な居住期間」を算出できる数理モデルを構築している。移住後に毎期発生する便益の累積和が移住費用を超える時点が「投資回収に必要な居住期間」となり、それ以降の居住から地方移住の純便益が正になる。移住先で想定している居住年数がこの投資回収に必要な居住期間より長ければ、移住の純便益が正になるため移住が行われると考えられる。移住支援金の効果は、この投資回収に必要な居住期間を短くすることで、地方移住へのインセンティブを高めることにつながると解釈できる。

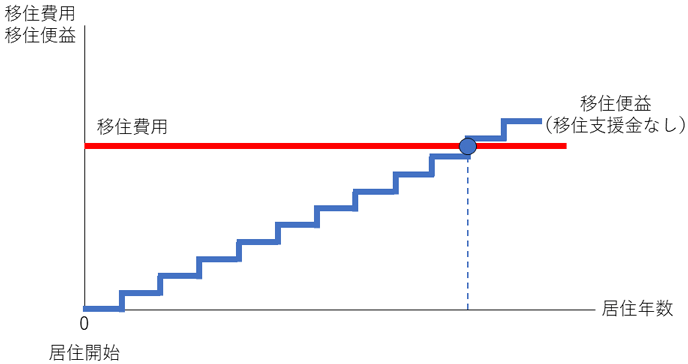

直感的に理解できるように、ここでは図を用いてモデルの概要を説明する。図1では、横軸に居住年数、縦軸に移住費用・移住便益としている。図1において、赤色実線が移住費用、青色実線が移住便益の累積和を表す。両者の交点が投資回収に必要な居住期間となる。ここで、移住便益が階段状に上昇していることが移住の条件として重要である。「転職なき移住」では、所得を維持しながら生計費を低く抑える移住をしやすいため、移住便益は増加すると考えられる。

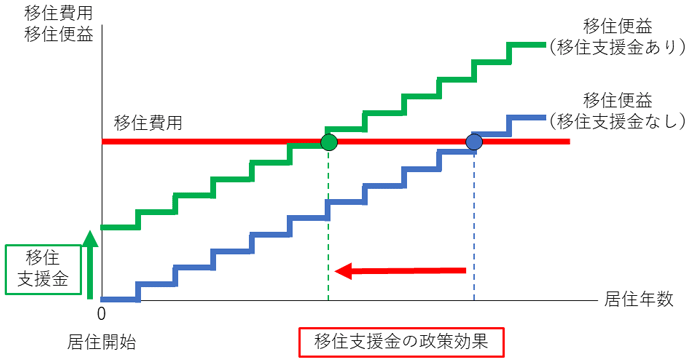

次に移住支援金を導入した場合が、図2である。図2では、移住直後から移住支援金を受給できることから、移住便益が上方にシフトしている。そして、投資回収に必要な居住年数が短くなっている。つまり、移住支援金の政策効果とは、この投資回収に必要な居住期間を短くする効果としてとらえることができる。移住支援金の金額が大きくなるほど、投資回収に必要な居住期間がゼロに近づくため、より多くの人々に移住決定のインセンティブを与えることになる。地方に何年住んでもいいのかという人々の希望の分布が分かれば、移住支援金による潜在的な対象者がどれほどか把握できるようになる。

なお移住費用をどのように計測するのかが本研究のもう一つの重要な点である。単なる引越し費用だけでなく、居住地変更にはさまざまな費用が生じるため、効用が大きく引き下がることとなる。そして、そのような移住費用は人々のライフステージによって大きく異なる。例えば、物理的に同じ距離を引越すにしても、単身者であればより身軽に引越しできるかもしれないが、子どもがいる世帯は子どもの転校を伴ったり、持ち家であれば引越しに伴いさまざまな手続きが増えたりするため、目には見えない大きな心理的費用が生じている。このような移住費用を構造推定という考え方に基づき推計を試みているのが本研究の特徴である。

移住支援金の事前評価の結果と議論

近藤(2019)による移住支援金の事前の政策評価を紹介する。「転職なき移住」の下で政策評価を行っており、転職がないため移住前後で年間所得は変化しないと考える。東京23区内から500km離れた地方へ移住すると仮定し、生計費を20%節約できる地方へ移住できたというシナリオを設定する(相対生計費が0.8ということになる)。そして、大卒者を対象に、未婚と既婚、男女別を区別する。未婚者は年収300万円、既婚者は年収500万円とする。移住支援金は、現行の制度通り、単身60万円、世帯100万円とする。

表1がシミュレーション結果である。未婚の大卒男性が最も移住費用が小さく推計されており、地方移住による投資回収に必要な居住期間が約9年となる。もともと地方で9年以上住んでもいいと考えている人は移住を決定し、地方で9年も住めないという人は東京23区に住み続けることになる。そして、移住支援金60万円の効果はこの投資回収に必要な居住期間を1年だけ短くする効果を持つことになる。地方に8年住んでもいいと考えていた人は移住決定をしていなかったが、移住支援金が移住決定の後押しをする効果を持つ。ただし、地方に7年住んでもいいという人にとっては依然として移住決定に影響はないことになる。未婚の大卒女性の場合は、この投資回収に必要な居住期間が11.1年であり、男性よりも長くなっている。

既婚者になるとさらに投資回収に必要な居住期間が長くなる。地方移住により毎期の便益が発生していても、13~14年以上は住み続けないと投資回収ができないということである。つまり、限られた人生の中で、どのような人生設計を立てているのかにも依存することになる。自分自身のキャリアや子どもの進学、両親の介護等のさまざまな状況を踏まえて地方に13~14年も住み続けることができないと感じるならば、地方移住が行われないということになる。現行の移住支援金の世帯100万円の効果はこの投資回収に必要な居住期間を1年だけ短くする効果となっており、効果としては限定的かもしれない。

| 変数 | 未婚・大卒・男性 | 未婚・大卒・女性 | 既婚・大卒・男性 | 既婚・大卒・女性 | |

|---|---|---|---|---|---|

| シミュレーションの設定 | 東京での年収 | 300万円 | 300万円 | 500万円 | 500万円 |

| 相対生計費 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |

| 移住距離 | 500 km | 500 km | 500 km | 500 km | |

| 移住支援金 | 60万円 | 60万円 | 100万円 | 100万円 | |

| シミュレーションの結果 | 毎期の移住便益 | 60万円 | 60万円 | 100万円 | 100万円 |

| 移住費用 | 522万円 | 665万円 | 1410万円 | 1279万円 | |

| 必要な居住年数 (移住支援金なし) |

8.7年 | 11.1年 | 14.1年 | 12.8年 | |

| 必要な居住年数 (移住支援金あり) |

7.7年 | 10.1年 | 13.1年 | 11.8年 | |

| 注)詳細は近藤(2019)を参照。相対生計費が1であれば、移住前後で生計費が同じであることを意味する。相対生計費が1より小さければ、移住先で生計費が低くなっていることを意味する。 | |||||

現行の移住支援金ではなく、仮に500万円の移住支援金を支給したらどうなるだろうか。構造推定の利点は、このような反実仮想的な状況も検証できることにある。現実には予算の都合等で実現はできないだろうが、構造推定に基づいた枠組みであれば事前の政策評価としてさまざまなシナリオが一定程度で検証可能であり、政策立案の意思決定に役立つことが期待される。

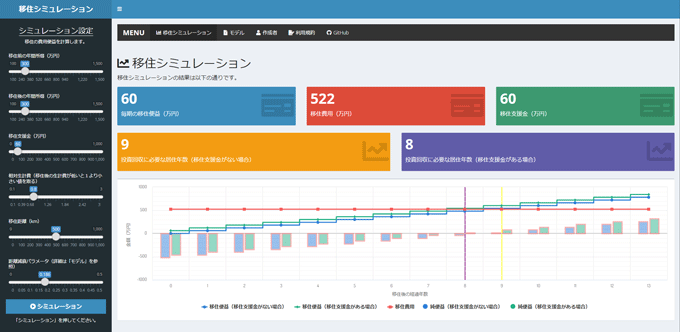

最後に、このような反実仮想に基づくシミュレーションを政策実務者が容易に検証できることが政策実装の考え方として重要である。そこで、結果を可視化できるウェブアプリを開発した。図3で示すように、左側のメニュバーで必要なシナリオを設定すると、投資回収に必要な居住期間が表示される。もちろん、これが唯一の解ではなく欠点もあるが、このような枠組みを提供することで地方創生のEBPMにつながるのではないかと考えている。

最後に

EBPMで必要とされるエビデンスは、研究者の関心に基づいて行われる研究成果として提供されているのが現状である。政策的に重要な課題であっても研究者の研究業績につながらないという状況では、政策立案に必要なエビデンスが提供されないということになる。このようなミスマッチをどのように解消するのかについて、現状は、研究者の自主的な取り組みに依存している側面が強い。論文を財とするならば、政策実務者が財の需要者、研究者が財の供給者となるが、論文を取引する市場を創ることの難しさから、需要と供給が合致しない状況となっている。

今後のEBPM推進に向けて、政策シンクタンクに求められる役割は高まっており、私個人としては「政策実装の経済学」を目指した研究を進めている。政策立案において、所得制限の金額、新型コロナウイルス感染症に係る支援金・協力金の金額、最低賃金の金額等、さまざまな数値を具体的に設定する状況が数多くある。しかし、このような具体的な数値を決める際の基準が必ずしも明確になっていないことも多いのではないだろうか。

EBPMにおいて経済学に利点があるとすれば、数理モデルに基づいて具体的な数値まで設定できる研究の枠組みを提供していることにある。政策実装の経済学がより一般的になることで、政策形成過程の透明性を高め、社会的な対話が可能となるEBPMになっていくことが望まれる。