| 執筆者 | 内田 真輔(名古屋市立大学)/五由出 龍之介(一橋大学)/中室 牧子(ファカルティフェロー)/樋口 裕城(上智大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 機能するEBPMの実現に向けた総合的研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「機能するEBPMの実現に向けた総合的研究」プロジェクト

近年、日本では不登校の児童生徒数が急増しており、教育政策上の喫緊の課題となっている。とりわけ、近年の不登校は、従来注目されてきたいじめや家庭問題といった外在的要因よりも、「無気力」や「不安」といった心理的要因を背景とするものが大きな割合を占めている。この変化は、学校内外の環境が子どもたちの心理的な状態に与える影響を、これまで以上に重視する必要性を示している。

本研究は、こうした問題意識のもとで、気候変動、とりわけ極端な気温の上昇や低下が、不登校の増加にどのように関係しているのかを明らかにすることを目的としている。気候変動が健康、労働生産性、学力などに影響を及ぼすことは国際的にも数多くの研究で示されてきたが、不登校という教育参加の問題を通じた影響については、これまで十分に検証されてこなかった。

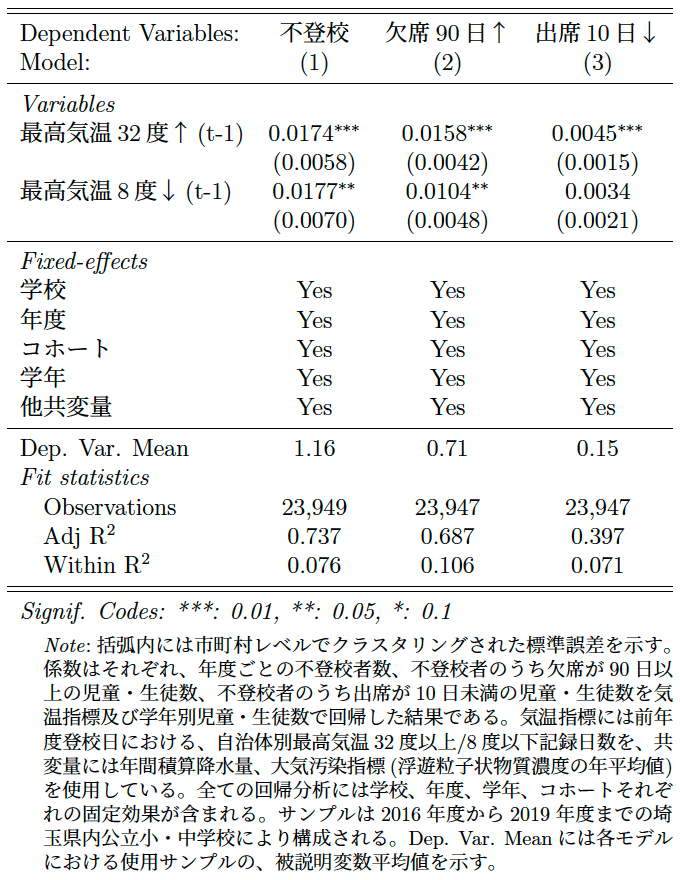

分析には、埼玉県内の公立小・中学校に関する大規模な行政データを用いた。その結果、前年に最高気温が32℃を超える日や、8℃を下回る日が多いほど、学校・学年単位で不登校の児童生徒数が増加する傾向が確認された。重要なのは、この欠席の増加が、病気や事故といった身体的理由によるものではなく、主として「無気力・不安」を理由とする不登校によって生じている点である。つまり、極端な気温は、子どもたちの心理的な負担を通じて、学校への参加を困難にしている可能性が高い。

さらに、本研究は、気温の影響が学年によって異なることも明らかにしている。小学生よりも中学生で影響が大きく、学年が上がるにつれて不登校への影響が強まる傾向がみられた。この結果は、思春期における心理的な不安定さが、気温によるストレスと結びつくことで、不登校リスクを高めている可能性を示唆している。一方で、いじめや暴力行為といった行動面の問題については、気温との明確な関連は確認されなかった。

また、学力や非認知能力への影響については、統計的に明確な結果は得られなかった。ただし、この点については、極端な気温の影響を受けて不登校となり、学力テストや質問紙調査に参加しない児童生徒が増加したことにより、影響が観測されにくくなっている可能性がある。これは、気候変動が教育成果に与える影響を評価する際に、「学校に来ていない子ども」が分析から漏れやすいという重要な測定上の課題を示している。

本研究の結果は、教育政策に対していくつかの重要な示唆を与える。第一に、気候変動は単に健康や学力の問題にとどまらず、学校への参加そのものを阻害する要因となり得るという点である。不登校の増加は、長期的には学力格差や社会的排除につながる可能性があり、気候変動はその新たなリスク要因として位置づける必要がある。

第二に、学校施設の環境整備の重要性である。日本では近年、普通教室への冷房設置が急速に進められてきたが、本研究の結果は、こうした空調整備が、学習環境の改善にとどまらず、児童生徒の心理的負担を軽減し、不登校の増加を抑制する可能性を持つことを示唆している。今後は、冷房の有無だけでなく、適切な温度管理や換気を含めた総合的な学校環境の質が重要となる。

第三に、極端な気温が予想される時期における、早期支援体制の強化である。気温の変化に敏感な無気力・不安型の不登校は、早期に兆候を把握し、スクールカウンセラーや養護教諭などと連携した支援を行うことで、長期化を防げる可能性がある。気象情報と学校現場のデータを組み合わせたEBPM(証拠に基づく政策立案)の観点からも、気候データを教育政策に活用する意義は大きい。

総じて、本研究は、気候変動が教育に与える影響を「不登校」という新たな視点から明らかにした点に特徴がある。今後の教育政策においては、気候変動への適応策として、学校環境整備と心理的支援を組み合わせた包括的な対応を進めることが求められる。