| 執筆者 | Toama Boke Aime ARNAULD(GRIPS)/藤本 淳一(GRIPS)/Minchung HSU(GRIPS) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

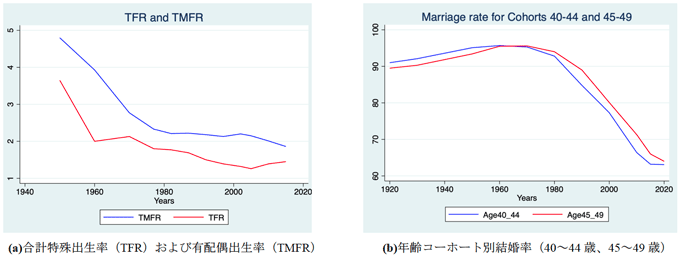

日本は、持続的な少子化、長期的な結婚率の低下、そして女性の労働力が十分に活用されていないこと、という相互に密接に関連した人口動態上の課題に直面している。図1はこれらの傾向を示している。(a)では1980年から2000年にかけて、合計特殊出生率(TFR)が低下を続ける一方で、有配偶出生率(TMFR)は、相対的に安定して推移していることが分かる。この乖離は、日本の出生率低下が、結婚後の出生行動の急激な変化によるものではなく、結婚する人の割合そのものが減少していることによって主に引き起こされていることを示唆している。(b)は、40~44歳および45~49歳のコーホート別結婚率が大きく低下していることを示しており、未婚化が一時的な晩婚化ではなく、ライフサイクルを通じた恒常的な現象であることを裏付けている。

これらの実証的事実は、出生、結婚、そして女性の労働供給の意思決定が相互に密接に結びついており、いずれか一つを切り離して分析することが適切ではないことを示している。女性の就労インセンティブに影響を与える政策は結婚行動を変化させ得る一方、出生を対象とした政策は、機会費用や育児負担を通じて労働供給行動に影響を及ぼす。そのため、単一の選択効果のみに着目した分析は、政策含意を誤らせる可能性がある。結婚・出生・女性の労働供給を同時に扱う分析枠組みは、日本の人口動態の停滞要因を理解し、効果的な政策を評価する上で不可欠である。

本研究は、これらのパターンがなぜ持続しているのか、またどのような政策が結婚・出生・女性労働供給を同時に改善し得るのかを分析する。その際、日本の家計行動を強く規定している二つの制度的・文化的要因に焦点を当てる。第一に、配偶者の所得が一定の基準以下に抑えられる場合に家計に有利となる配偶者控除を中心とする税制が、主に妻の労働供給を抑制する強いインセンティブを生み出している点である。第二に、就業している場合であっても、育児や家事の主たる責任を女性が担うべきだとする根強い社会規範が存在する点である。これら二つの要因は、結婚、出生、女性の就業選択に統合的な影響を与えている。

これらのメカニズムを分析するために、本研究では、結婚、出生、女性の労働供給をライフサイクルにわたって同時に決定する構造モデルを構築する。モデルは、日本の人口動態、労働市場、税制度の主要な特徴を再現するようにキャリブレーションされており、制度改革や育児支援政策に関する反実仮想分析を可能にしている。

分析結果から、いくつかの重要なトレードオフが明らかになる。配偶者控除を撤廃すると、女性の労働参加は大きく増加するが、他の条件が変わらない場合には、家族形成の機会費用が上昇するため、結婚率や出生率は低下する傾向がある。育児補助金は子育ての直接的な費用を軽減し、女性の就業を促進するものの、育児負担が主として母親に集中したままである限り、その効果は限定的である。一方で、育児責任がより均等に分担される環境下では、育児補助金は出生率の上昇、結婚率の安定化、そしてライフサイクル全体を通じた女性の労働供給の増加をもたらす。

以上の結果は、日本が金銭的インセンティブのみによって出生率の回復と女性の労働参加拡大を同時に達成することが難しいことを示唆している。有配偶出生率が比較的安定していることを踏まえると、労働インセンティブや育児分担を通じて結婚行動に影響を与える政策が特に重要である。したがって、効果的な人口政策には、育児支援や税制改革といった家族政策に加え、育児や家事の分担を見直す制度的・文化的変化を組み合わせた包括的なアプローチが不可欠である。