このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

日本経済は1990年代以降、長期にわたる生産性成長の低迷に直面してきた。これまでの研究では、①企業内部における生産性向上(within effect)の停滞、②市場における資源再配分の弱さ、特に「負の退出効果(negative exit effect)」、③中小企業(SMEs)の相対的なパフォーマンス低下、という3点が主要因として指摘されてきた。

しかし、先行研究には以下の限界もあった。第一に、企業規模別(小企業・中堅企業・大企業)の違いを十分に考慮した分析が少なかったこと。第二に、「退出」として観測される企業の中に、倒産や廃業だけでなく、合併(M&A)による退出が含まれている点が十分に検討されてこなかったことである。

本研究は、帝国データバンク(TDB)の企業財務データ(1999~2020年)を用い、日本経済における生産性ダイナミクスを企業規模別に分析するとともに、退出形態を詳細に区別することで、日本特有の負の退出効果の実態とその経済的含意を明らかにすることを目的とする。

主な分析結果

本研究から得られた主な知見は以下のとおりである。

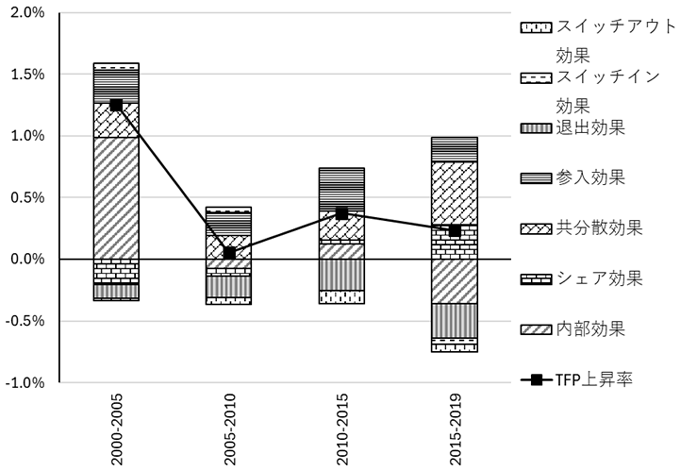

第一に、日本の生産性成長の源泉は、2000年代から2010年代にかけて大きく変化している(図1)。2000年代前半までは、大企業における企業内部の生産性向上が全体の生産性成長を牽引していた。しかし2010年代以降、大企業でも内部効果は弱まり、近年ではむしろ企業間の資源再配分(共分散効果とシェア効果の合計)が生産性成長の主要な原動力となっている。これは、日本経済において市場メカニズムの機能が相対的に強まってきた可能性を示唆している。

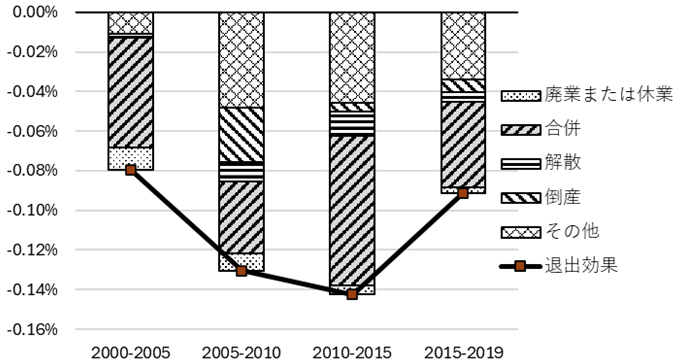

第二に、日本経済における「負の退出効果」は依然として顕著であり、近年その重要性はむしろ高まっている。分析期間を通じて、退出企業の平均的な生産性は存続企業よりも高く、退出が全体の生産性成長を押し下げる負の効果を持っている。この傾向は景気循環によらず一貫して観測され、特に2010年代以降、その規模は拡大している。

第三に、負の退出効果の約半分は「合併による退出」によって説明される(図2)。合併によって市場から姿を消す企業は、倒産や廃業による退出企業とは異なり、退出直前の生産性が平均を大きく上回っている。実際、回帰分析により、合併退出企業は存続企業に比べて6~8%高い全要素生産性(TFP)、20%以上高い労働生産性を有していることが示される。

第四に、合併は短期的にはTFPを押し下げるが、長期的には労働生産性を大きく高める。

合併後の企業(買収企業)を追跡すると、TFPは合併直後に一時的に低下するものの、労働生産性は合併後数年にわたり持続的に上昇する。この効果は、労働者一人当たりの有形固定資産の増加、すなわち資本深化によって説明される可能性が高い。雇用削減ではなく、投資拡大を通じた生産性向上が生じている点は重要である。

政策的含意

本研究の結果は、日本の生産性政策に対していくつかの示唆を与える。

第一に、生産性向上策は一律ではなく、企業規模に応じた政策設計が必要である。大企業に対しては企業内部の生産性向上を促す投資環境整備が重要である一方、小企業については参入促進や競争を通じた資源再配分を後押しする政策が有効である。

第二に、負の退出効果を単純に「非効率な市場の結果」と解釈することには慎重であるべきである。合併による退出は、表面的には生産性を押し下げるように見えるが、中長期的な生産性向上を伴う構造調整プロセスである可能性が高い。

第三に、高生産性企業の円滑な再編・統合を妨げない制度設計が重要である。M&A後の統合コストを低減し、投資を促進する環境整備は、日本経済全体の効率性向上に資する可能性がある。

総じて、本研究は、日本の生産性停滞を「企業の努力不足」だけで説明するのではなく、企業規模の異質性と退出の質(exit quality)という観点から再解釈する必要性を示している。