| 執筆者 | 深尾 京司(理事長)/池内 健太(上席研究員(政策エコノミスト))/長谷 佳明(野村総合研究所)/Cristiano PERUGINI(University of Perugia)/Fabrizio POMPEI(University of Perugia) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

背景:AI・ロボットの進展が社会にもたらす変化

近年、生成AIやロボティクスといった技術が急速に進展し、私たちの働き方に大きな変化をもたらしている。特に、従来は自動化が難しいとされてきたホワイトカラー業務においても、AIによる代替が現実のものとなりつつある。

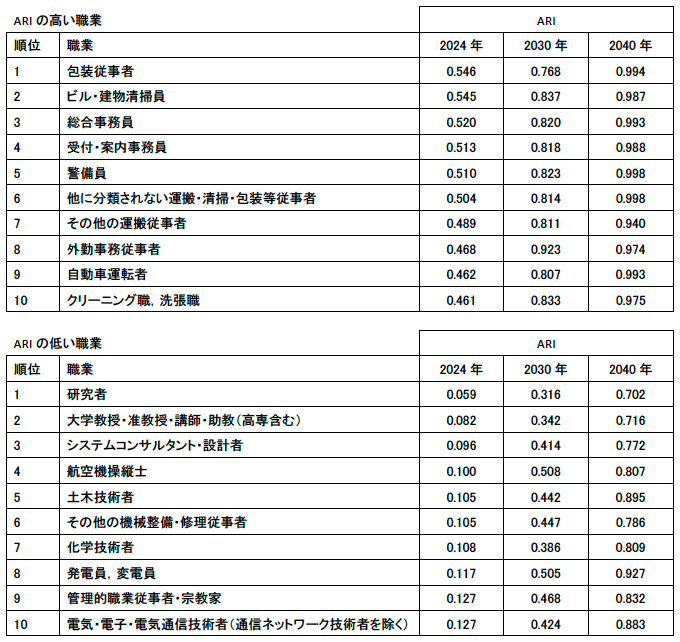

本研究は、こうした技術革新が日本の労働市場に及ぼす影響を実証的に明らかにすることを目的としている。最大の特徴は、米国における先行研究の手法を応用しつつ、日本固有の職業情報データと専門家調査を用いて、日本版「自動化リスク指数(Automation Risk Index: ARI)」を新たに構築した点にある。本研究では、先行研究に準拠し、AIやロボットによる代替性を測る上で有効な53項目のスキル、能力、仕事への適応性を特定し、それらの項目について、2024年、2030年、2040年時点でのAI・ロボットによる実現可能性に関する13名の専門家の評価に基づいて職業別のARIを測定した。表1に本研究で測定された職業別ARIの一部を示している。

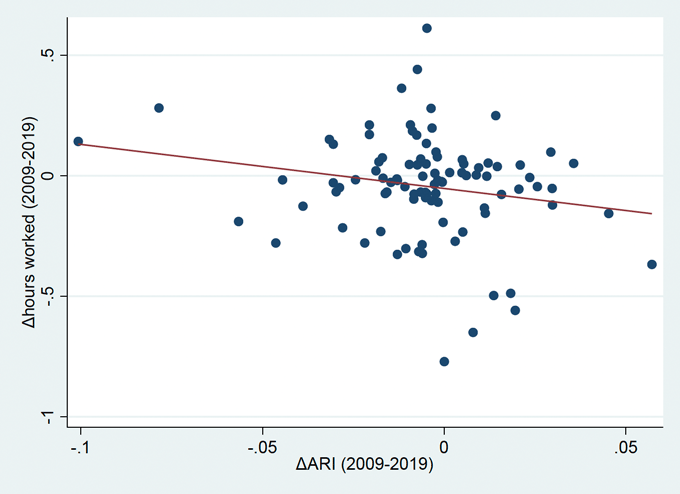

次に、産業レベルでの分析を行うために、各産業について、「賃金構造基本統計調査」を集計して得られた当該産業における職業別の労働時間の構成比をウェイトとして2024年における職業別ARIの値の加重平均をとることで、産業別ARIを算出している。これにより、日本の産業ごとの「AI・ロボットによって代替されやすい仕事の割合」を定量的に測定することが可能となる。図1は2009年から2019年までの産業別のARIの変化(横軸)と総労働時間の増加率(縦軸)の相関関係を示す散布図である。ARIが低下している産業(即ち当該産業の総労働時間に占めるARIが高い職種の労働時間のシェアが減っているケース)ほど、総労働時間が減少していることがわかる。

主な発見とその意味

本研究ではこの日本版産業別ARIと、産業ごとのICT資本投資(ソフトウェアや情報通信機器など)および労働市場成果(賃金・労働時間)の関係をパネルデータで分析した。主な分析結果は以下のとおりである。

- 1. 技術投資は労働時間を削減する傾向がある

AIやロボットを含むICT資本への投資は、労働者一人あたりの年間労働時間を有意に減少させる傾向が確認された。これは、機械による作業代替が進むことによって、人の作業負担が軽減されていることを示唆している。 - 2. 賃金への影響は二面的である

ICT投資は賃金に対して、(1)交渉力低下による直接的なマイナス効果と、(2)労働時間の短縮による生産性向上を通じた間接的なプラス効果を同時にもたらしている。賃金全体への影響はこの二つの力のバランスにより決まる。 - 3. 自動化リスクの低い産業では影響が緩和される

自動化リスクが低い産業(ARIが低い産業)では、ICT投資による賃金や労働時間へのマイナスの影響が統計的に小さいことが確認された。これは、技術が労働者の能力を補完する方向で作用している可能性を示している。 - 4. 労働者属性による影響の違いが存在する

高学歴者、若年層、男性といった属性をもつ労働者は、技術導入による賃金・労働時間への影響が比較的小さい傾向がある。一方で、女性、高齢者、学歴の低い層においては影響が大きく、自動化リスクの低い産業で働いている場合に限って、一定の保護効果がみられる。

政策的含意:AI時代における包摂的な労働政策の必要性

本研究の結果は、AIやロボットといった技術の導入が、すべての労働者や産業に一様に作用するわけではなく、影響が属性や職務内容によって大きく異なることを示している。このような状況に対応するには、以下のような政策が必要である。

- スキル転換を支援する教育・再訓練制度の充実

AIに代替されにくいスキル(対人能力、創造性、判断力など)を育成するための職業訓練・リスキリング支援の強化が求められる。 - 影響を受けやすい層への重点的支援

女性、高齢者、非正規雇用者など、自動化の影響を受けやすい労働者に対して、産業転換・職種転換を後押しするきめ細かな政策が必要である。 - 職務特性に応じた技術導入支援

技術導入の進展が労働時間の短縮をもたらすのであれば、それを前向きに捉えた働き方改革の再設計も検討に値しよう。特に、技術が人の能力を補完しやすい職場環境(低ARI産業)では、積極的なICT導入支援が労働の質の向上につながる可能性がある。