| 執筆者 | 深尾 京司(理事長)/新井 園枝(経済産業研究所)/板倉 健(ファカルティフェロー)/北尾 早霧(ファカルティフェロー)/中田 大悟(上席研究員)/前田 佐恵子(東京大学・内閣府)/松尾 武将(コンサルティングフェロー)/吉野 彰浩(コンサルティングフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

背景:人口減少でも豊かになれる、2040年の日本に向けて

日本において30年続いたコストカット型の縮み思考から、賃上げと投資が牽引する成長思考に転換するためには、人口減少等を理由とした日本国内の根強い将来悲観を払拭して、実現可能な明るい将来見通しを共通認識とすることで、企業・国民・政府にとっての予見可能性を高め、官民で国内投資拡大と賃上げを定着させていく必要がある。

本研究は、在るべき姿を現状の状況と非連続に示すビジョンではなく、ここ数年の取り組みで成果が出始めている「新機軸」の経済産業政策を継続すれば十分実現可能なシナリオ(人口減少であっても豊かになれる「2040年に向けたシナリオ」)作りに着手し、2カ年プロジェクトとして、定性的なシナリオの作成と生産性・賃金・産業構造・GDP等の定量化を実施した。

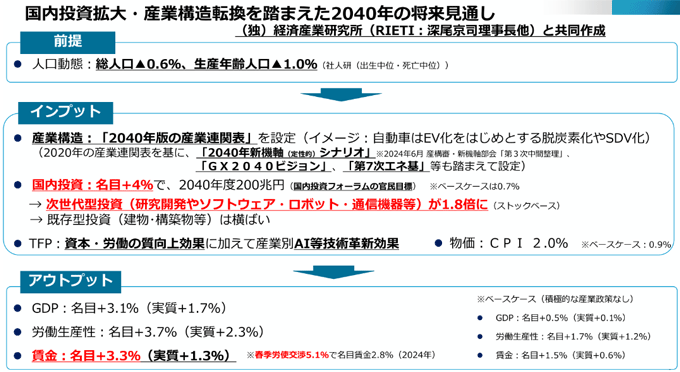

経済モデルにおいては、「国内投資とイノベーションと所得拡大の好循環」を具現化する観点から、労働政策研究・研修機構(JILPT) の労働力需給推計と投資(資本)の拡大を起点として、資本財の構成変化による資本の質向上や、労働属性や就業上の地位間の賃金格差の変化による労働の質向上を考慮した上で、これらと整合的なTFP上昇や賃金上昇を算出することで、経済成長を描写した。また産業構造の転換に関しては、2020年の産業連関表を基に、「2040年新機軸(定性的)シナリオ」(※2024年6月産構審・新機軸部会「第3次中間整理」)、「GX2040ビジョン」、「第7次エネ基」等も踏まえて設定している。図1に本研究における前提と主なインプット、アウトプットを示している。

主な発見とその意味

本研究では、国内投資の拡大、産業構造の転換を踏まえた2040年の将来推計を実施した。主な結果は以下のとおりである。

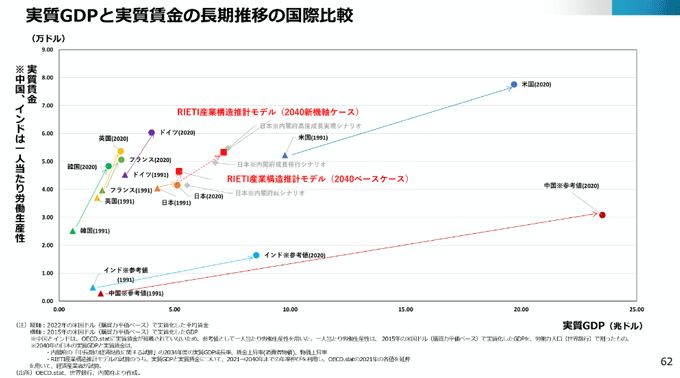

- 国内投資拡大の実現により労働生産性が向上し、賃金が諸外国並みに増加する(図2)

新機軸ケースでは、人口減少を前提に労働投入は減少するが、国内投資拡大を実現すれば、資本装備率の強化を通じて労働生産性が上昇し、経済成長を実現できる。「実質 GDP+1.7%と実質賃金+1.3%」で経済成長した 2040 年の日本は、購買力平価で諸外国 の現状と比較すると、人口1億人未満の中規模国と比べて GDP は大きく、1人当たり実質賃金は、現状のフランス・イギリスと同程度となる。国内投資が大きくは増えないケースにおいては、1人当たりの実質賃金は現状の韓国よりも低いままとなる。

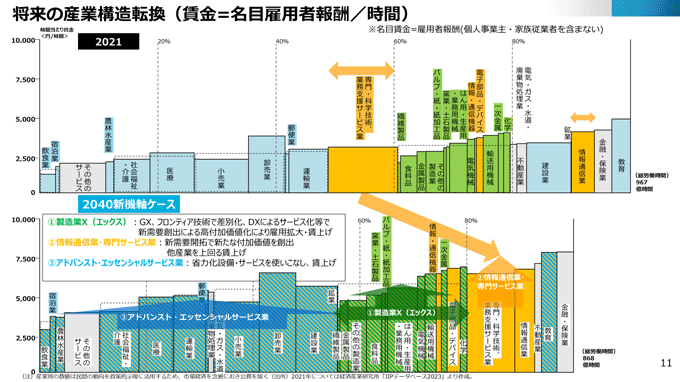

- 産業別の需要と労働投入、賃金の変化を推計(図3)

国内投資の拡大、産業構造の転換を踏まえて、RIETI産業構造推計モデル上で推計し、各産業の需要・労働生産性が変化する中での、産業別労働投入と賃金を推計した結果が図3にまとめてある。製造業は輸出含めて需要が増加し、人口減少下でも労働投入が増加する。エッセンシャルサービス業は内需が主となり増加するが、労働生産性が上昇し、労働投入は減少している。

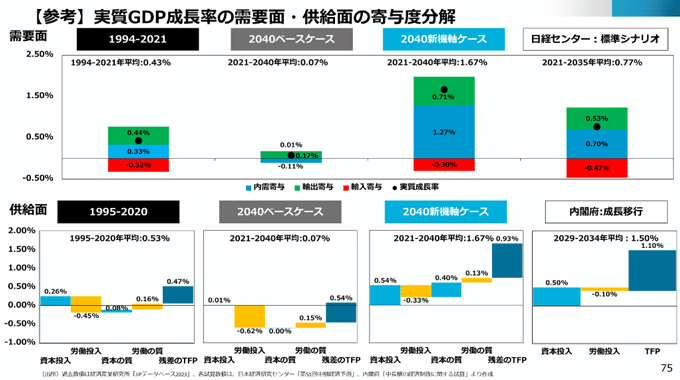

- 日本の実質GDPの成長は内需が牽引(図4)

図4では、1994-2021年と2021-40年について、マクロ経済の成長を需要面では内需と外需の寄与、供給面では生産要素投入とTFP上昇の寄与にそれぞれ分解して示している。成長会計1994年から2021年の日本の実質GDP成長率への貢献は内需が0.33%に対して、外需(輸出)が0.44%と外需が成長を牽引していたが、新機軸ケースにおいては、内需が1.27%、外需(輸出)が0.71%と内需が実質GDPの成長を牽引している。一方、供給面では、新機軸ケースは、内閣府・中長期試算(2029~34年)の成長移行ケースと比較して、労働投入減少を大きく想定しているものの、成長に対する資本の質上昇の寄与が労働のマイナス寄与を相殺する結果となっている。本研究では、資本財のうち生産への寄与が大きい情報通信機器やソフトウェア、研究開発ストックのシェアが拡大することによる経済成長促進効果として資本財の質を推計しているが、内閣府の推計ではTFPとして計上していることに留意が必要である。

政策的含意:官民での国内投資拡大と賃上げの必要性

本研究の結果は、人口減少下の日本においても、賃上げと投資が牽引する成長思考に転換することで、内需を中心とした成長型経済に移行できることを示している。このような将来へ転換するためには、以下のような変化が官民連携で必要となる。

- 製造業の高付加価値化

新機軸ケースにおける製造業は、GX・フロンティア技術による差別化や、DXやメンテナンス等によるサービス化等によって、物量・品質勝負だけでない需要創出による高付加価値化で世界と勝負し、生産額・輸出額を拡大させる。生産額・輸出額の拡大は、既存の製品分類のシェア拡大に限らず、新たな需要に対する新しい製品・サービスとして取引されることで、高付加価値化されることが想定される。こうした取引では、従来のモノとしての取引と、サービスとしての取引は切れ目無く融合されて取引されることが多く、「情報通信業」「専門サービス」として計上されてもおかしくないようなサービスも、ここでいう「製造業」のアウトプットに含まれる。核となる製造品を起点としつつも、当該製品が所属する既存業種の枠組みを超えて、サービスも含めた多種多様な取引が、製造業において今後より一層広がっていく必要がある(=製造業X(エックス))。 - 情報通信業・専門サービス業等の新需要開拓

新機軸ケースにおいて、情報通信業や専門サービス業は、フロンティア技術等により、製造業での高付加価値化やサービス業での省力化等における新需要開拓で新たな付加価値を生み出し、 生産額・輸出額を拡大させ、各産業への中間投入に必要な輸入も増加する中、国内での付加価値も増加する。専門サービス業は、「その他の対事業所サービス」を中心に、新需要開拓で新たな付加価値で需要を生み出し、付加価値創出において必要となるハードウェアは半導体を含む電子部品・デバイスの需要を生み出す。半導体に関しては、ハードウェアだけでなくDXによるサービス化等により世界と勝負し、生産額・輸出額を拡大させる。 - エッセンシャルサービス業(アドバンスト・エッセンシャルサービス業)

新機軸ケースにおいて、エッセンシャルサービス業は、個人消費による内需拡大の主要部分を担い、インバウンドや地域独自の資源や文化を活用した差別化等による高付加価値化とともに、省力化・デジタル化等の補完・高度化により労働生産性が向上する必要がある。労働投入は減少しつつも、賃金は他産業に追いつくように上昇する。また、インバウンドや地域独自の資源や文化を活用した差別化等による高付加価値化に伴うサービス輸出の拡大として、宿泊・飲食サービス業での輸出が拡大する。雇用は、情報処理技術者等が増加するなど省力化・デジタル化を使いこなすアドバンスト・エッセンシャルワーカーという形で、中間層の受け皿となる。