| 執筆者 | 森川 正之(特別上席研究員(特任)) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.背景と問題の所在

名目賃金の上昇が続いているが、消費者物価が上昇する中、物価変動を補正した実質賃金は低迷しており、その引き上げが政策課題になっている。政府の「骨太方針2025」は、賃上げを起点とした成長型経済の実現を謳い、1%程度の実質賃金上昇を定着させるとしている。

実質賃金を持続的に引き上げるためには生産性上昇が必要になるはずだが、日本は主要国の中で際立って生産性上昇率と実質賃金上昇率のギャップが大きく、生産性に比べて実質賃金の伸びが低い。つまり、マクロ経済レベルで生産性上昇に見合った賃金上昇が起きていないように見える。一方、企業レベルでは、生産性が上昇した企業ほど賃金上昇率が高い頑健な関係がある。マクロとミクロの乖離をもたらす原因の解明が、本稿のリサーチ・クエッションである。

マクロレベルで観察される生産性上昇率と実質賃金上昇率の乖離をもたらす主な要因としては、①交易条件の変化、②労働分配率の変化、③企業の構成変化が考えられる。このうち交易条件の悪化の影響があることはほぼコンセンサスになっている。労働分配率の影響は、少なくとも雇用者の賃金にはあまり関係がない。本稿では、企業レベルのダイナミクス(③)がどう関わっているかを「企業活動基本調査」(経済産業省)のパネルデータを使用して実証的に分析する。

2.分析結果の要点と含意

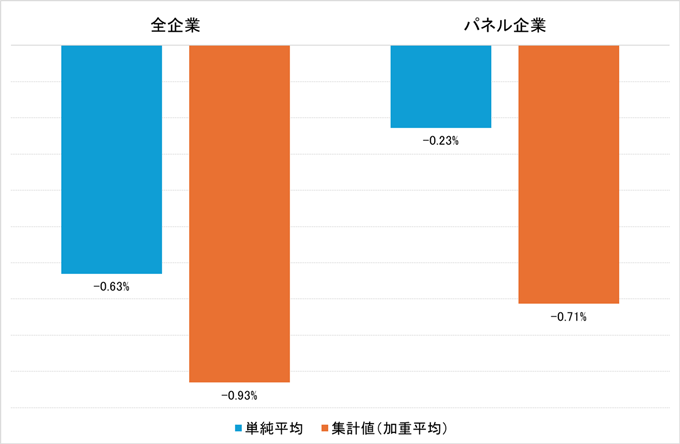

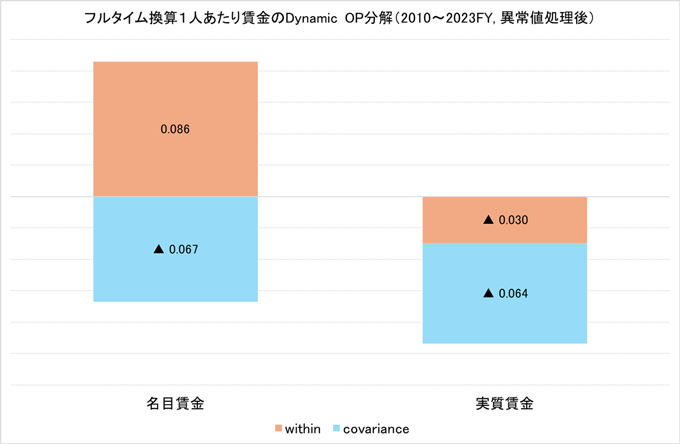

分析結果によれば、平均賃金の単純平均と集計値(加重平均)の動きには違いがあり、集計値の方が実質賃金の下方トレンドが大きい(図1参照)。個々の企業の賃金決定のほか、企業の参入・退出や付加価値シェア変化が、マクロレベルでの生産性と賃金の連関を弱める一因となっていることを示唆している。ダイナミックOlley-Pakes分解によれば、実質賃金の変化に対して共分散項が押し下げ寄与をしており(図2参照)、この観察事実と整合的である。付加価値シェアが高い企業ほど賃金が高いというクロスセクションの関係が弱くなった結果として共分散項がマイナス寄与になっており、言い換えると、企業規模間での賃金格差が縮小していることになる。そうした変化が起きている理由は推測の域を出ないが、最低賃金の継続的な引き上げ、大企業の労働市場における買手独占力の強まりなどが考えられる。一方、全要素生産性(TFP)のダイナミクスは、共分散項が集計レベルの生産性を大きく押し上げており、賃金のダイナミクスとは異なっている。

これらの結果だけから強い政策含意を導くのは無理があるが、持続的な実質賃金引き上げのために生産性上昇が不可欠なことは間違いない。ただし、市場での新陳代謝のメカニズムを通じて生産性向上を促そうとする政策は、労働分配率を高めようとする政策とは相反する面がありうる。