| 執筆者 | 森川 正之(特別上席研究員(特任)) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.背景

近年、製造業のサービス化(servitization)が注目されてきた。背景にあるのはグローバル化が進む中、製造工程(加工組立段階)での付加価値よりも、その前段階の製品開発やデザイン、あるいは製造後のマーケティングやアフターサービスといったサービスからの付加価値が重要になっている(「スマイルカーブ」)という見方である。主要国で経済安全保障の観点から国内の製造能力を維持・拡大させようとする動きが拡がっているが、工場を国内に回帰させ、国内製造能力を拡大しようとする政策は、低付加価値のアクティビティを拡大するおそれもある。

こうした中、経済産業省は、2040年の日本のマクロ経済及び産業構造を定量的に展望する中で、製造業はフロンティア技術による差別化、DXやメンテナンス等によるサービス化を通じて高付加価値化していくとし、これを「製造業X」と称している(産業構造審議会新基軸部会, 2025)。

このような状況を踏まえ、本稿は、日本企業のパネルデータを使用し、製造業のサービス化の動向を概観する。本稿では、製造業に産業格付けされていなくても製造事業の売上高がある企業を(広義)「製造業企業」とする。非製造事業全体だけでなく、狭義のサービス事業活動に立ち入って分析する点が本稿の特長である。

2.分析結果の要点

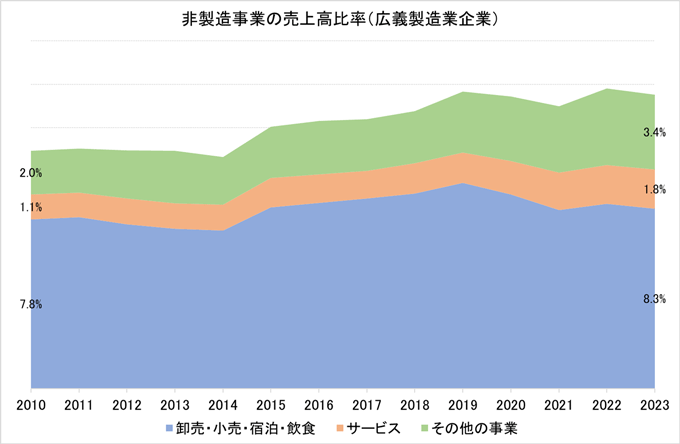

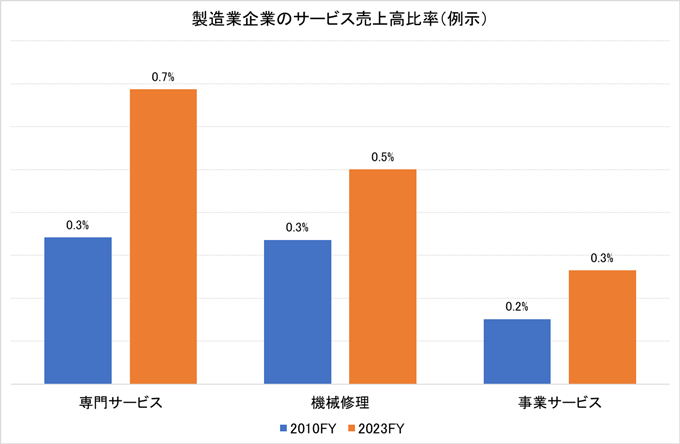

第一に、製造業企業の中で非製造事業を行う企業、非製造事業の売上高が総売上高に占めるシェアはいずれも増加傾向にある(図1参照)。第二に、機械修理、専門サービス、事業サービスを行う企業の割合、それら事業の売上高比率も増加傾向にあり(図2参照)、狭義のサービス化も徐々に進展している。第三に、製造業企業の中でサービス事業部門、情報サービス事業部門の従業者割合も増加傾向にあり、労働投入面でのサービス化も観察される。第四に、狭義サービス事業の売上シェア拡大は売上高や利益率の伸びとプラスの関係が見られるが、現業部門の労働者構成のサービス化は経営成果とはあまり関係がなく、むしろ本社機能部門の重要性が示唆される。

広義製造業企業のサービス化はアウトプット、インプットの両面において着実に進んでおり、また、「製造業X」が想定しているタイプのサービス化は経営パフォーマンス改善につながっている可能性がある。本稿で分析した2010~2023年度の数字を2040年度まで単純に外挿すると、広義製造業企業の非製造事業売上高のシェアは16.5%、サービス事業のシェアは2.7%に達する計算になる。