| 執筆者 | 森川 正之(特別上席研究員(特任)) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

1.問題意識

コロナ危機の際、日本を含めて各国政府は急激に業況が悪化した企業を対象に様々な支援策を講じた。こうした政策は予期せざる大きなショックに伴う一時的な経営悪化に対処するための緊急避難的な政策として正当化される反面、いわゆるゾンビ企業の存続を可能にし、「洗浄(cleansing)効果」を阻害し、中長期的な経済成長にマイナスに働く可能性もある。Morikawa (2021, 2023)は、コロナ支援策を利用した企業はコロナ危機以前から生産性が低かったことを示した。これらは、政府による支援策が、市場における新陳代謝を阻害する可能性があることを示唆している。

本稿は、独自の企業サーベイと政府の企業統計のミクロデータをリンクし、コロナ危機時に採られた様々な企業支援策の中でも利用企業の多かった資金繰り支援、雇用調整助成金、持続化給付金の3つの政策を利用した企業のその後2023年度までのパフォーマンスを観察する。新型コロナが沈静化した後の平時までをカバーした中期的な分析を行う点が本稿の特長である。

2.分析結果の要点

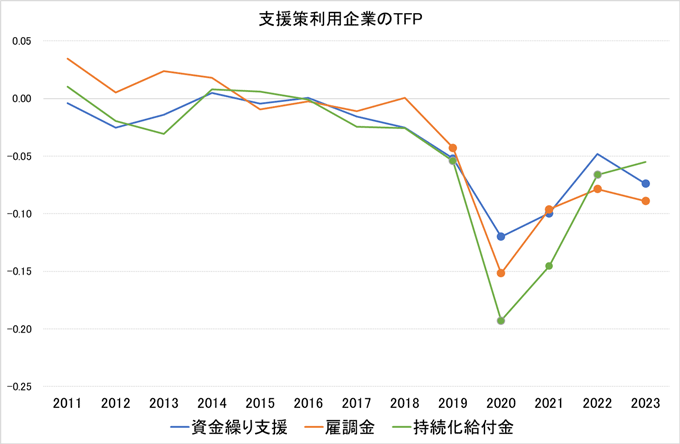

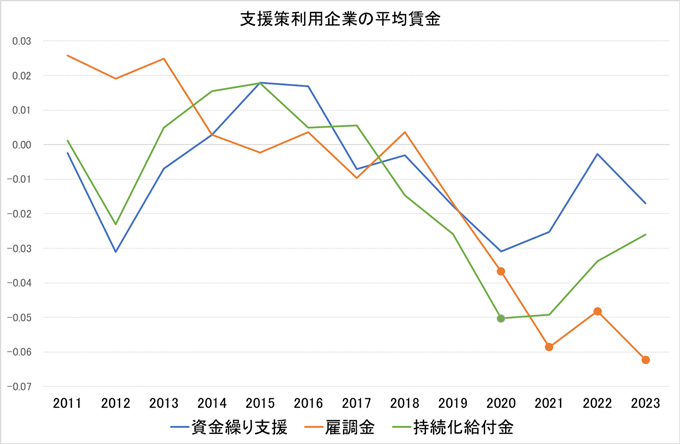

第一に、各種支援策を利用した企業の新型コロナ終息後の生産性は、コロナ危機下に比べれば改善したものの低水準にとどまっている(全要素生産性(TFP)について図1参照)。第二に、資金繰り支援策及び持続化給付金を利用した企業の平均賃金は新型コロナ前の水準と違いがなくなっているが、雇用調整助成金を利用した企業は2023年度時点でも低水準にある(平均賃金について図2参照)。第三に、支援策を利用した企業の2023年度までの雇用変化を見ると非利用企業よりも有意に減少している。第四に、支援策を利用した企業は2023年度に存続している確率が低く、政策的支援の効果に限界があったことが示唆される一方、生産性の低い企業が退出するという市場の新陳代謝メカニズムを阻害する副作用を持ったとまでは言えない。

3.政策含意

新型コロナへの関心は低下しているが、今後もありうる新たな感染症や大規模自然災害などのショックにどう対応すべきなのか、新型コロナの経験から教訓を得ることが望ましい。コロナ支援策を利用した企業の生産性は、新型コロナの感染症法の扱いが5類に移行し、社会経済活動は平時に復した2023年度の時点でも、非利用企業に比べて低水準である。本稿の分析からは、コロナ危機下での支援策が洗浄効果を阻害したとまでは言えないが、経済危機下で支援策を講じる際には、対象企業を適切にターゲットするとともに、支援策が過度に長期化することを避けることが望ましい。

- 参照文献

-

- Morikawa, Masayuki (2021), “Productivity of Firms Using Relief Policies during the COVID-19 Crisis.” Economics Letters, 203, 109869.

- Morikawa, Masayuki (2023), “Productivity and Wages of Firms Using COVID-19-Related Support Policies.” Social Science Quarterly, 104(3), 202-213.