| 執筆者 | 北尾 早霧(ファカルティフェロー)/鈴木 通雄(東北大学)/山田 知明(明治大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

本研究は、日本の24自治体、約550万人分の匿名化された住民税関連の業務データを用いて、2011年から2023年にかけての給与収入格差の実態と推移を明らかにする。従来の家計調査のようなサーベイデータでは、富裕層や低所得層を十分に捉えられない、サンプル規模が小さい、継続的に追跡できないなどの制約があったが、本研究で用いる業務データは自治体内の全住民を対象とし、格差分布の両端や年齢に伴う変化を精緻に分析できるという強みがある。一方で、参加自治体が限られており、日本全体を代表しているわけではないこと、分析期間が最長でも13年間にとどまること、資本所得や消費・資産など給与以外の情報が乏しいことが弱点として挙げられる。

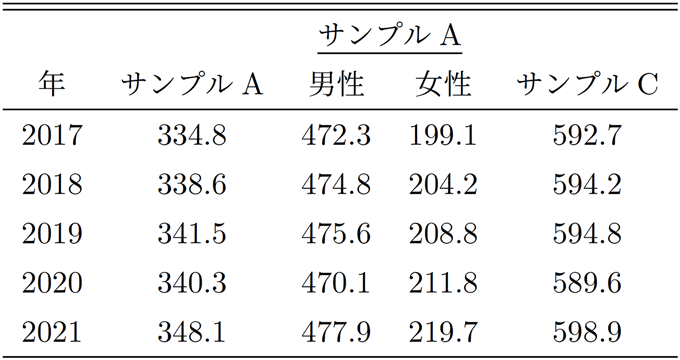

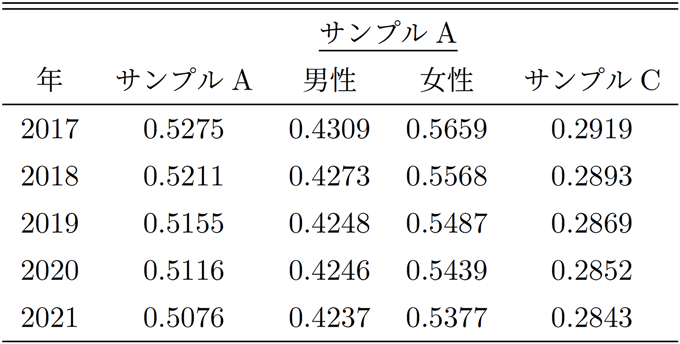

分析では、まず自治体間で平均給与や格差指標に大きな差があることが確認された。例えば、2019年のフルタイム男性労働者の平均給与は最も低い自治体で400万円台前半、最も高い自治体では700万円超と、270万円以上の開きがある。給与収入のジニ係数も自治体によって0.21から0.30超まで幅があり、中央値と高所得層の差(P90/P50)や中央値と低所得層の差(P50/P10)の間にも自治体ごとの特性が表れていた。こうした差は地域の産業構造や都市圏へのアクセスなどに左右されると考えられる。時系列では、2017~2021年の観測期間において、多くの自治体で平均給与は緩やかに増加し、コロナ禍の2020年には一時的な減少が見られたものの、その後回復している(原論文 表4)。給与収入のジニ係数はわずかながら低下傾向を示し、少なくとも直近数年間に限れば格差拡大の明確な兆候はなかった(原論文 表5)。この動きは家計調査から得られる全国的傾向とも一致している。

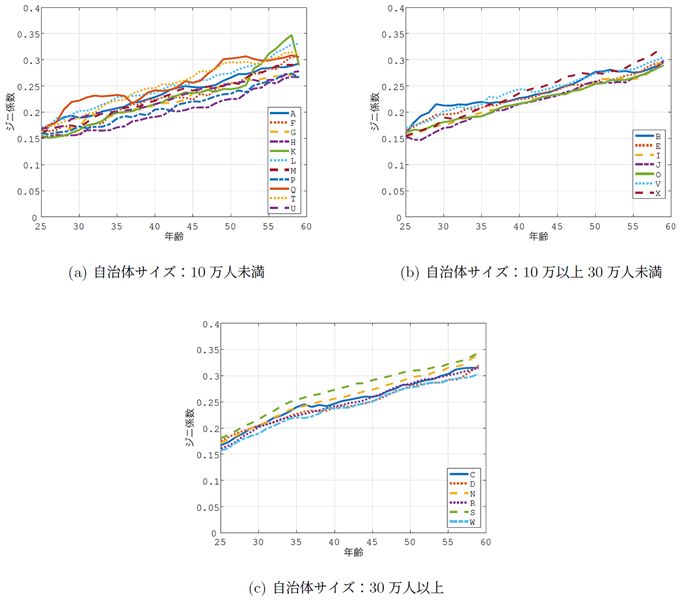

ライフサイクルの分析では、平均給与は年齢とともに上昇し50代前半でピークを迎え、その後緩やかに低下する一方、収入のばらつきは年齢とともに拡大する。観察可能な要因(年齢、コーホート、地域など)を取り除いた残差の分散も年齢とともに増加しており、個人固有の持続的な所得ショックの存在が示唆される(原論文 図10)。また、次年に給与収入がゼロになる確率は若年層や低所得層ほど高く、特に女性では年齢が上がっても男性より高いままで、労働参加率にもM字型の傾向が見られた。

本研究は、日本における所得格差の現状を地方自治体の業務データで詳細に捉える初の試みであり、従来データの限界を補う有力な方法であることを示した。ただし、代表性や期間の短さ、変数の限界から、この結果を全国的・長期的分析として一般化するには注意が必要であり、今後はより多くの自治体の参加や国税データとの連結、長期パネルの構築によって、格差の要因や動態をより包括的に解明していくことが期待される。