| 執筆者 | 本田 圭市郎(熊本県立大学)/河西 卓弥(熊本県立大学)/足立 裕介(熊本学園大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「地方創生のためのエビデンスに基づく政策形成」プロジェクト

本研究は、製造業における輸出企業の地域内集積が、同一地域内に所在する非輸出企業、すなわち「地元企業」の生産性や雇用、価格設定行動に与える波及効果を明らかにすることを目的とするものである。これまで輸出の効果に関する実証研究は、個別企業や国全体を単位とした分析が中心であったが、本研究では日本の事業所ミクロデータを市町村単位に集計し、産業構造の違いなどを除去した上での地域レベルの影響の検証を試みている。

分析の結果、輸出企業の集積度が高まる地域ほど、地元企業の一人当たり付加価値額や賃金といった指標が有意に上昇する傾向が確認された。このことは、輸出企業が地域に外需を取り込み、経済的な波及効果を生む役割を果たしていることを示唆する。とりわけ、大企業との競合やサプライチェーンの拡張が、地元企業の生産活動を刺激する可能性があると考えられる。

一方で、雇用の面では一様に肯定的な効果が観察されたわけではない。常用雇用者数はむしろ減少する傾向があり、競争圧力の高まりが地元企業の雇用調整を促している可能性がある。価格設定行動についても、マークアップ率(企業が製品価格にどれだけ利益を上乗せできるかを示す指標)において有意な低下が確認されており、輸出企業の存在が市場競争を活性化させ、価格支配力を制限する方向に働いていることがうかがえる。

さらに、隣接地域の輸出活動が地元企業に及ぼす影響を検討したところ、雇用や利益率においてやや負の効果が見られた。このことは、行政単位を超えた形での競争や労働力の引き抜きといった現象が、地元企業の経営に影響を及ぼし得ることを示している。

以上の分析は、輸出振興が単に当該企業の成長のみならず、周囲の非輸出企業にも多面的な影響を及ぼす可能性を示しており、地域経済の動態を理解する上で重要な視点を提供するものである。とりわけ、ポジティブな波及効果と同時に、競争による雇用圧力や価格支配力の低下といった負の影響も併存するという構造は、外需依存型成長の利点と限界の両面を捉えるうえで不可欠な知見となろう。

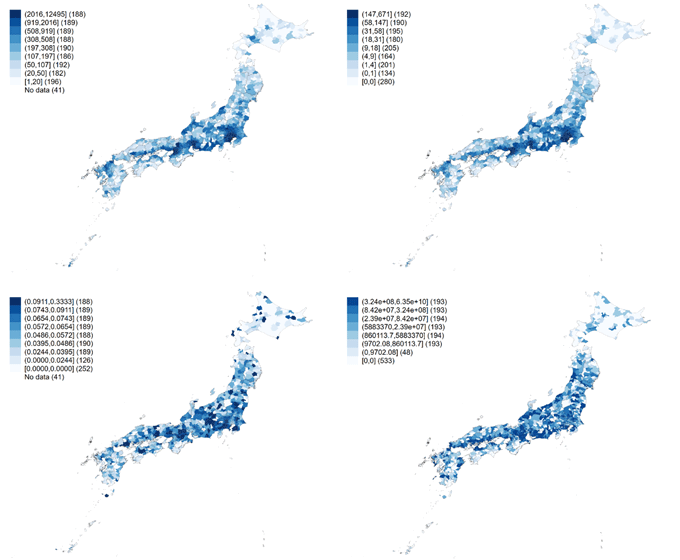

(左上:製造業事業者数、右上:輸出事業者数、左下:輸出事業者割合、右下:輸出額)