| 執筆者 | 井上 敦(NIRA総合研究開発機構)/田中 隆一(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 教育政策のミクロ計量分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「教育政策のミクロ計量分析」プロジェクト

研究の背景と目的

近年、日本の四年制大学における経済・商学部の女子学生比率は約30%と低水準にとどまっている。経済学・商学をはじめ数学的素養が求められる分野は比較的高い賃金プレミアムを伴うが、女性の進出は限定的である。この状況は男女間の賃金格差を拡大させるだけでなく、マクロ経済的にも人的資本の非効率的な配分をもたらし、経済全体の成長を抑制する可能性がある。そのため、数学的素養が求められる分野への女性の進学が少ない要因を実証的に把握することは、学術的にも政策的にも重要な課題である。しかし日本では、特に経済学・商学に焦点を当てた実証分析は乏しく、従来の「文系」「理系」という単純な二分法を超えた視点での研究が不足していた。

本稿は、経済学・商学を「文系の中の理系」と位置づけ、理系分野と比較しながら、日本の文系学部進学者が経済学・商学部を選択する際に生じる顕著な男女差(20.7%ポイント)の決定要因を実証的に明らかにする。分析には全国規模の出生コーホートデータである「21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児)」を用いる。

主な結果と政策的含意

- 教科適性(理系と経済・商学に共通する要因)

高校1年時点で数学を得意とする生徒は、理系学部および文系学部内の経済・商学部への進学確率が高くなる一方、国語を得意とする生徒ではこれらへの進学確率が低下する傾向が確認された。 - 職業志望(理系と経済・商学で異なる要因)

高校1年時点で明確な職業志望を持つことは理系学部の選択とは正の関係を示したが、経済・商学部の選択とは負の関係を示した。これは経済・商学部が文系の中でも特定の職業と直接結びつきにくく、卒業後の進路選択の幅が広いことを反映している可能性がある。 - 文系学部進学者における経済学・商学選択のその他の要因

働くことを「生きていくために必要」と考えることや、29歳までに結婚したいという意識は、経済学・商学部の選択と正の関係にあった。一方、働くことを「社会貢献の手段」と捉えることは、経済学・商学部の選択と負の関係を示した。 - 専攻分野選択における男女差の要因

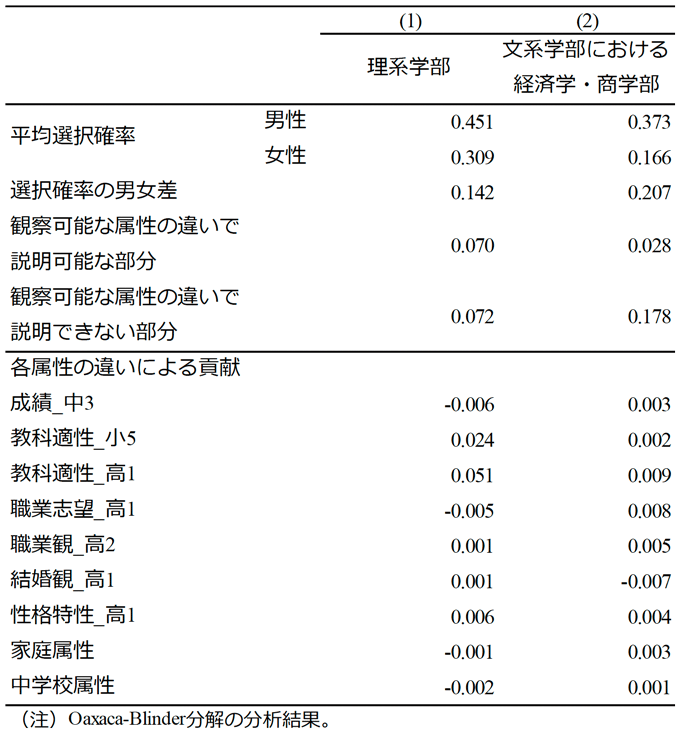

理系学部選択の男女差(14.2%ポイント)の約半分は、教科適性の違いで説明でき、初等教育段階から理数科目における男女差を縮小することが、理系学部選択の男女差を縮小する可能性を示唆している(表参照)。一方、経済学・商学部選択の男女差(20.7%ポイント)については、観察可能な要因で説明可能なのはわずか14%にとどまり、大部分が観察されない要因に起因することが明らかになった。

結論

以上の結果から、経済学・商学部における男女差は、選好の違い、社会的規範、職業イメージ、ロールモデルの有無、将来的な差別への懸念、社会的同調圧力など、観察可能な要因以外の要素に由来すると考えられる。男女差を縮小するためには、単に学力や関心を高める教科的なアプローチだけでなく、これら多様な要因を考慮した政策的対応が求められるだろう。なお、都市圏と地方圏の違いや経済学部と商学部の異質性を考慮した分析は、専攻分野選択における男女差のメカニズムをより深く理解する上で有益と考えられ、今後の研究課題としたい。