| 執筆者 | 金 榮愨(専修大学)/長岡 貞男(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | ハイテクスタートアップと急成長スタートアップにおけるアントレプレナーシップ |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「ハイテクスタートアップと急成長スタートアップにおけるアントレプレナーシップ」プロジェクト

ビジネス・グループは、内部資本市場へのアクセスを可能とするだけではなく、グループ内の知識プールへのアクセスを可能とすることで、イノベーションを促進する可能性がある。日本では研究開発投資の約3割を子会社が担っており、知識フローにおけるビジネス・グループの役割を理解することはイノベーション政策やM&Aの戦略設計に直結し、企業経営の現場だけでなく、スタートアップ支援や産業政策にとっても新たな視点を提供する。しかし、こうしたグループ内の知識フローについての、セレクション効果をコントロールした実証的な知見は乏しい。

本論文では、日本企業の買収による子会社設立の情報を利用して、ビジネス・グループの企業間知識フローへの影響を分析する。買収イベントとパネルデータを利用することで、ビジネス・グループによる買収対象企業のセレクション効果と、ビジネス・グループに内部化されることの措置効果の識別を試みる。

分析には、経済産業省企業活動基本調査(以下、『企業活動基本調査』)による企業のガバナンス情報と、知的財産研究所(IIP)の特許データベース(IIP-DB)を用いることで、企業間の親子関係や企業の所有構造、企業間の特許引用ネットワークなどを精緻に結び付けることが可能になり、どの企業からどの企業へ、どれだけの知識がどれだけのスピードで流れているのかを把握可能なパネルデータを構築した。企業活動基本調査のビジネス・グループに関する詳細な情報、特許データなどを活用して構築したデータセットにより、買収される企業と親会社を含む、出願特許の引用企業と被引用企業の知識ストック、両者の技術的な近接性、両者の間の共同特許出願の経験の有無、買収後の子会社のガバナンス構造など、知識フローに影響を与える要因についての情報を把握する。

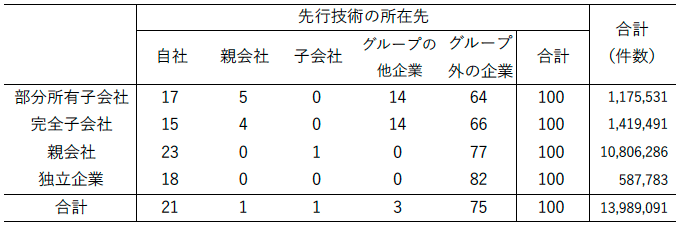

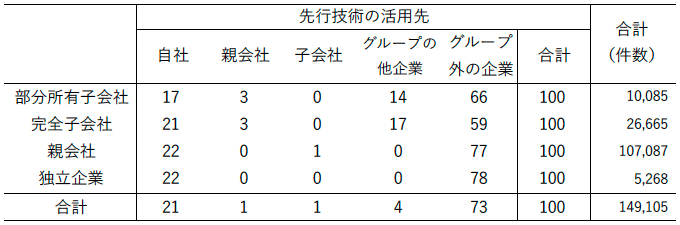

表1と2は、発明の先行技術の源泉、発明の先行技術として将来発明での活用先の分布を示している。それぞれを、自社、親会社を含めグループ内の他社そしてグループ外の他社と分けた場合、子会社においては先行技術の所在先の約2割が親会社を含めたグループ内の他企業であり、それは先行技術の所在先における自社の頻度と同じ程度である。また、子会社の発明の先行技術としての利用先においても、その約2割が親会社を含めたグループ内の他企業であり、利用先における自社の頻度と同じ程度である。したがって、グループ内の子会社の研究開発において、知識の源泉においても利用先においても、グループ内企業のシェアは比較的高い。但し、親企業(HQ)については、研究開発を行っている子会社が存在しない企業もあり、平均的には自社が先行技術の24%、子会社が1%と後者の重要性は低いが、グループと親会社の成長の観点から、子会社の研究開発は重要だと考えられる。

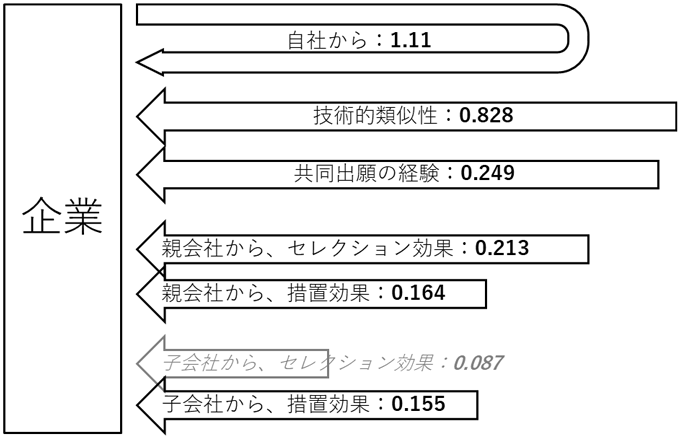

買収による企業間の知識フローの影響を見るために、本研究では『企業活動基本調査』の調査対象企業間の出願特許の引用関係(どの企業がどの企業から何年何件の特許を引用したか)を被説明変数として、企業間の様々な関係を表す変数に回帰させる分析を行った。引用企業の総引用件数やその二乗項、被引用企業の累積出願件数とその二乗項、被引用企業の近年の特許出願の割合(新しい特許が引用されやすいため)などをコントロール変数として行った回帰分析結果は図のようにまとめられる。

企業ペア間の知識フローの大きさ(引用数の対数値で計測)は、企業ペアが自社同士である場合には非常に大きく(係数は対数値で1.11、約3倍)、また、技術的に近接している企業間(0.828)、そして共同出願の経験がある企業間で高い(0.249)。ビジネス・グループ関連では、親子関係になる前までにも親会社からの知識フローのセレクション効果が存在し(0.213)、加えて実際に親子になってからの親会社からの知識フローの追加の効果である措置効果(0.164)も存在する。また、逆に親子になってからの子会社からの知識フローの追加効果である措置効果(0.155)も有意である。ただし、親子関係になる前まで含めて子会社からの知識フローのセレクションの効果(0.087)は有意ではなかった。

また、本研究では知識フローの量だけではなく、引用特許と被引用特許の間の時間の差として知識フローのスピードも測定している。自己引用はその他の引用関係に比べて引用ラグが約21%短くなり、技術的近接性(約4%)、共同出願経験(約2.2%)がある場合に短い。親会社から子会社への知識フローはセレクション効果(7%)、措置効果(1%)、子会社から親会社への知識フローはセレクション効果(約4%)、措置効果(約10%)なども確認された。単独企業(製造子会社が存在しない企業)が買収される場合、ビジネス・グループの他企業からの知識フローもスピードアップする。

本研究の基本的な分析結果として、買収による子会社化(外部独立企業のビジネス・グループ吸収)は、知識フローの水準を増加させるとともに、そのスピードを加速する傾向にある。また、この措置効果は、部分所有子会社化でも完全子会社化と同様に正で有意である。