| 執筆者 | 大岩 浩之(経済産業省) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

背景

日本の生産性は、対米国比で、1994年の82%から2021年の62%まで悪化し、その格差は38%ポイントまで拡大した。エネルギーから教育まで様々な格差拡大の原因が考えられるが、本稿では、日本のデジタル投資の相対的な不足に着目して、その経済的影響を定量的に検証した。日本では有形資産への投資が多く、無形資産やソフトウェア資産への投資が少ない傾向にある。具体的には、有形資産の構成比は米国81.8%に対して日本91.7%である一方、無形資産(ソフトウェア資産を除く。以下、同じ。)の構成比は米国13.9%に対して日本7.1%、ソフトウェア資産の構成比は米国4.6%に対して日本1.2%に過ぎない。そこで、本稿では、ソフトウェア資産の蓄積が生産性向上に寄与することを確認した上で、その実現に必要となるデジタル投資の成長要因とその影響を推定した。

生産関数の分析

ソフトウェア資産、無形資産、有形資産等が、付加価値額に与える影響を分析したところ、①ソフトウェア資産が米国水準まで約4倍に増加すれば付加価値額は6%ポイント増える、②無形資産が米国水準まで約2倍に増加すれば付加価値額は13%ポイント増える、③有形資産は付加価値額の上昇に寄与しない、ことが確認された。すなわち、補完関係にあるソフトウェア資産と無形資産が、それぞれ米国水準まで増加した場合、日米間の生産性格差(38%ポイント)の約2分の1を解消できると推定された。

投資関数の分析

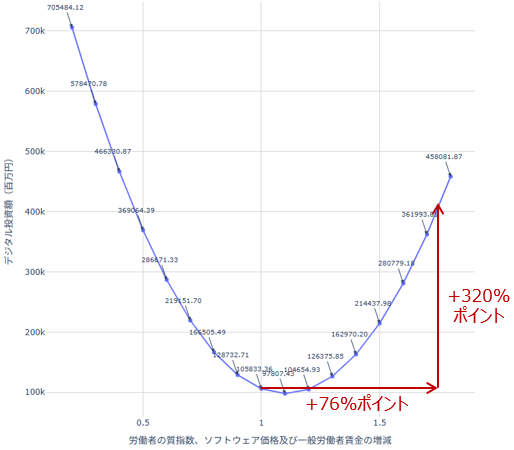

Post-Double-Selection Lasso法による制御変数の選択バイアスを排除した頑健な推定を行った上で、デジタル投資の決定要因の投資関数を推計した結果、高技能人材の充実、ソフトウェア価格の低下、労働者賃金の上昇により、ソフトウェアの実質的な導入費用は低下し、デジタル投資拡大に繋がることが確認された。具体的には、ソフトウェア資産の対有形資産比を米国と同等の水準まで増やすためには、デジタル投資額を約4倍(+320%ポイント)にする必要があるが、この実現には、図1に示すとおり、各要因の水準を76%ずつ改善する必要があると推定された。

デジタル投資の成長メカニズムの仮説

- A)ソフトウェアの導入には、外注による開発費用の増加や、外注に伴う開発・修正スピードの鈍化による事業の機会損失、受発注者間の情報の非対称性やプリンシパル・エージェント問題に起因する発注者の事業・業務にミスマッチしたソフトウェアの開発といった幅広い費用が実質的には生じる。発注側がソフトウェアの企画・開発・実装を手の内化している質の高い労働者を有すれば、ソフトウェア開発の全部又は一部を内製化してソフトウェアの導入費用が下がる。

- B)ソフトウェア価格の低下はデジタル投資額の減少に繋がるが、同時に価格低下による導入数量の増加を通じてデジタル投資額の拡大にも貢献する。ソフトウェア資産の格差を生み出している高度なソフトウェアは価格弾力性が大きく、その価格低下はデジタル投資額の増加に繋がる。

- C)ソフトウェアと代替財の関係にある労働者全般の賃金が上昇すれば、ソフトウェアの価格は相対的に低下し、デジタル投資が増加する。

政策的含意

- ソフトウェア資産は、有形資産と異なり、生産性向上に大きく寄与するにも関わらず、現実には米国と比較してデジタル投資や無形資産投資が不十分である。日本の政策は有形資産投資の促進に偏重しており、企業の合理的な投資判断を歪めて、デジタル投資や無形資産投資の増加を妨げているおそれがある。政府全体で、毎年のソフトウェア資産、無形資産、有形資産の投資支援規模を定量的に可視化した上で、ソフトウェア資産や無形資産への支援規模を増やす、又は、資産の種類を問わず向上した生産性に応じてインセンティブを提供するなどして、効率的な資源配分を実現することが重要だと考えられる。

- デジタル投資の拡大には高い技能を持つ人材が欠かせないが、労働市場において高技能人材が十分に供給されていない。知識はスピルオーバー効果を持つため、民間の私的利益より社会的利益の方が大きく、民間部門だけでは人材育成に十分な投資が行われない。そのため、政策として、社会的利益の最大化に必要な程度まで、企業の労働の質に応じて税控除を行うなど、企業が人材育成に投資を行うインセンティブを抜本的に強化する必要があると考えられる。

- ソフトウェア市場は、収益の確実性が低い一方、成功時には高い超過利潤が期待されるハイリスク・ハイリターン構造にあり、リスクマネーの供給が重要である。また、ソフトウェアは限界費用が小さいため、生産量の増加に伴い平均コストが下がり、成功した企業は安価にソフトウェアを提供できる。そのため、様々なソフトウェアを薄く広く支援するだけではなく、有望なソフトウェアに絞ってスケールアップ(短期間での指数関数的な規模拡大)のための巨額の支援(投資、補助金、税制優遇等)を行う政策がソフトウェア価格の低下に有効だと考えられる。

- 本稿の分析結果は、平均賃金の上昇によってデジタル投資が進み、生産性が向上するという因果関係を示唆している。賃上げのための生産性向上という考え方に加えて、生産性向上のための賃上げという発想を持つ政策を強化することが重要である。例えば、各企業の平均賃金の増加率に基づいた税控除等のインセンティブを設けることが考えられる。