| 執筆者 | 宮川 大介(早稲田大学)/柳岡 優希(株式会社東京商工リサーチ)/矢澤 広崇(三井住友ファイナンス&リース株式会社)/雪本 真治(三井住友ファイナンス&リース株式会社) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業金融・企業行動ダイナミクス研究会 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」プロジェクト

企業活動では様々な情報が利用される。特に、自社の製品やサービスへの潜在的な販売先に関する情報は、営業担当者が効率的な営業活動を行うことを可能とし、より効率的な営業活動を実現するために有用な情報と考えられる。こうした広義のマーケティング関連情報は一種の無形資産であり、企業活動においてこのような無形資産が果たす役割を理解することは、企業実務に限らず各種の政策支援を検討する上でも有用であろう。

上記の問題意識に基づき、本研究では、潜在的な販売先の探索における情報の価値に焦点を当てた上で、企業内でこうした情報が生成・利用されることで、企業活動に対してどのような効果が生じるかを実証的に検討した。具体的には、法人向けリース契約の営業活動を営業担当者(フィールドセールスパーソン)が行っているという環境を用いて、当該営業担当者にテレマーケティング担当者(インサイドセールスパーソン)が生成した成約見込みの高い潜在顧客情報を提供した場合に、この情報提供が成約確率の向上に寄与するかを、その因果関係に注目した上で検討した。

こうした実証分析に際しては、幾つかの実証上の問題を解決する必要がある。最も困難な問題は、いわゆる「選択的ラベル問題」である。ここで、選択的ラベル問題とは、特定の条件を満たす場合においてのみ結果が観測されるという状況を指す。本研究の文脈においては、営業担当者がコンタクトした先のみについて契約の成否が観察されるという事象がこの問題に対応する。結果として、営業担当者に対して成約確率の高い潜在的な顧客の情報提供があったとしても、営業担当者が当該顧客に対して営業活動を行わなければ、当該情報提供に起因する結果を観測することができず、情報提供が成約確率に与える因果効果を識別することが難しくなる。

本研究では、機械学習手法を中心とする近年の実証手法の発展を踏まえた工夫をすることで、この実証的な課題を乗り越えた。具体的には、案件の探索と情報の生成、営業活動の実施、成約及び失注という結果の観察を内容とする一連の情報を計測し、かつ、営業担当者とテレマーケティング担当者の行動を模倣する機械学習モデルを構築した上で、営業担当者の意思決定をテレマーケティング担当者の意思決定で置き換えた場合に、営業成果に関してどのような変化が生じるかを検討した。

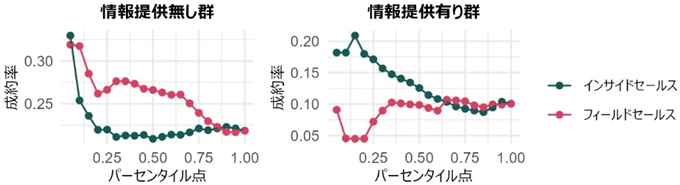

図1は、本研究においてアウトカムとして参照した契約の成否を観測できた顧客群において、機械学習手法を用いてモデル化した営業担当者とテレマーケティング担当者の案件選択行動を評価したものである。第一に、左図は、テレマーケティング担当者からの情報提供が無い中で営業担当者が独力で営業活動を行なった顧客群である。このケースにおいては、営業担当者の案件選択基準に従って営業活動を行なった方が、テレマーケティング担当者の案件選択基準に従うよりも高い成約率が実現されている。第二に、右図は、テレマーケティング担当者からの情報提供があった顧客群である。このケースにおいては、テレマーケティング担当者の案件選択基準が相対的に優れていたことがわかる。

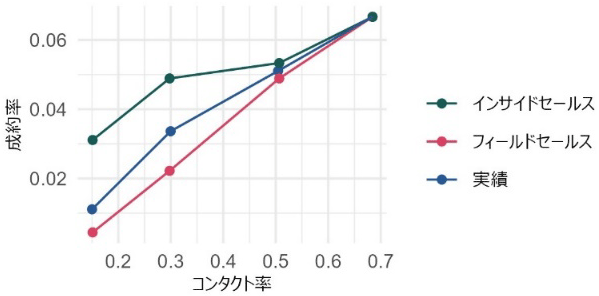

上記の結果は、モデル化された営業担当者とテレマーケティング担当者の案件選択基準を比較するためには有用であるが、実際に行われた営業活動との直接的な比較が難しいという欠点がある。そこで、図2では、Kleinberg et al. (2018)で提案された収縮法(contraction technique)を用いることで、実際に行われた営業活動を含めて、案件選択基準の優劣を比較した。図2から、テレマーケティング担当者からの情報提供があった企業群について、営業担当者、テレマーケティング担当者、実際の営業活動について横並びで比較した場合、テレマーケティング担当者の案件選択基準に従ってコンタクトを取る顧客を選択した方が、実績や営業担当者の選択に従って行動するよりも成約率が高いことがわかる。

本研究の結果から、営業担当者が必ずしも十分な情報を持っていないと考えられる企業クラスについて、テレマーケティング担当者が生成した情報の追加的な提供によって、成約確率が改善することが確認された。一方で、営業担当者が独力でコンタクトすることが一般的な顧客クラスについては、テレマーケティング担当者の生成した情報の価値は特段認められていない。以上の結果は、企業活動の効率的な実施にとって、複数の情報生産技術を組み合わせることの重要性を示唆するものである。

- 参考文献

-

- Kleinberg, J., Lakkaraju, H., Leskovec, J., Ludwig, J., & Mullainathan, S. (2018). Human decisions and machine predictions. Quarterly Journal of Economics, 133(1). doi:10.1093/qje/qjx032