| 執筆者 | 宇治田 達哉(早稲田大学 / 野村アセットマネジメント株式会社)/宮島 英昭(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業統治分析のフロンティア |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業統治分析のフロンティア」プロジェクト

1.背景

グローバルな気候変動問題に対する関心の高まりを受けて、2010年代半ば頃からグリーンボンドをはじめとするESG債の発行が、世界の社債市場で急速に増加している。加えて、調達した資金を特定の(グリーン適格な)投資プロジェクトに紐づけを行うグリーンボンド、サステナビリティボンド、トランジションボンドに加えて、資金使途を指定せず企業独自の環境目標の達成状況に応じて債券特性が変わりうるサステナビリティ・リンク・ボンドなど、発行形態の多様化が進展している点も近年の特徴である。わが国社債市場においても、世界の潮流にやや遅れつつも、2010年代後半よりその発行規模は急増し、2022年度に発行された普通社債等発行額のうち約29%に至るなど、その存在感を強めている。

もっとも、これら国内ESG債の市場規模の急拡大に対する背景、あるいは発行企業にもたらす効果について、必ずしも十分な検証が進められていない状況にある。本研究は、海外グリーンボンドを対象にした先行研究事例(Flammer[2021], Tang and Zhang[2020])を基に、国内事例について包括的な検証を試みたものである。

2.分析方法

これまでの海外研究事例では、これらグリーンボンドの発行が企業の環境改善に対するコミットメント姿勢を対外的に伝達する機能を持つとみなす“シグナリング仮説”と、こうしたコミットメント姿勢には必ずしも基づかず、もっぱら資金調達コストの低下など発行条件の改善意図に起因する“グリーンウォッシュ仮説”に区別し、対立する両仮説の妥当性について検証蓄積が進められている。

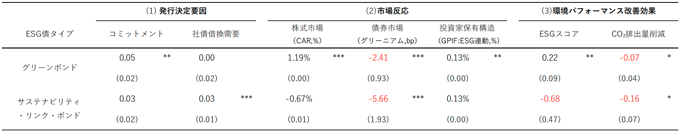

本研究においても、これら分析フレームワークを基に、国内ESG債の発行急増がいずれの仮説に根差すものか検証を実施した。具体的には、2018-2023年に日本企業が発行したESG債を分析対象として、(1)ESG債の発行決定要因分析、(2)これらESG債の発行に対する市場反応に関する検証(株式市場:CAR、債券市場:グリーニアム、投資家保有構造)、(3)事後的な環境改善パフォーマンス効果に関する分析を実施した。(1)ESG債の発行が企業の環境改善に対するコミットメント姿勢に基づくならば、(2)各市場の反応は好意的に反応し、(3)企業も事後的な環境パフォーマンスの改善としてこれに応える。これら一連の反応が見られる場合は、シグナリング仮説が支持される。一方で、ESG債の発行がコミットメント姿勢に必ずしも基づかない場合は、以後の反応も十分にみられず、グリーンウォッシュの恐れが否定できないものと想定した。分析にあたっては、グリーンボンド(・サステナビリティボンド)のほか、トランジションボンド、サステナビリティ・リンク・ボンドの、特性の異なる各ESG債タイプについて検証・考察を実施した。

3.結果

本研究の検証結果のポイントは、以下表に要約した通りである。まず、グリーンボンドに関して、(1)その発行動機は環境改善に対するコミットメント姿勢に基づく結果を示した。(2)市場の反応に関しても、株式市場の反応は+1%程度のポジティブなCARを示し、これを裏付ける債券市場(グリーニアム、約-2bp)、ならびに機関投資家の持分増加も見られた。最後に、(3)事後的な環境パフォーマンス改善効果に関しても、ESGスコアの改善に加えて、やや有意性は劣るもののCO₂排出量削減効果も見られた。これら結果はシグナリング仮説を支持する内容と考えられる。

一方で、サステナビリティ・リンク・ボンドに関しては一様な結果が示されなかった。(1)発行決定要因について、既存社債から借換え動機に基づく可能性が示唆され、(2)市場反応も、債券市場こそグリーンボンドを上回るプレミアムが推計される一方で、他では有意な結果が見られず、(3)事後的な環境パフォーマンスも同様である。これら結果から、サステナビリティ・リンク・ボンドに関しては、現時点においてはグリーンウォッシュの可能性が否定できない状況にあると評価した。

なお、サステナビリティボンドを対象に含めたケースや、トランジションボンドに関しては、今回有意な結果を得ることが出来なかった為、表から割愛している。

4.政策的含意

本研究では、わが国社債市場においても発行事例の蓄積が一定程度進んだグリーンボンドを中心に、シグナリング仮説を支持する結果が示された。通常のシニア社債とは異なり、債券発行に企業の特定意図(環境改善に対するコミットメント姿勢)を追加的に付すことが可能なESG債は、企業・投資家間の情報非対称性の解消に資する効果が期待される。これらシグナリング機能を有する新たな債券タイプの登場が、企業の行動変容を促す意味で重要なDebt instrumentsとなり得るとの認識が強まる中で、同市場の持続的な成長が続くものと考えられる。