| 執筆者 | 近藤 恵介(上席研究員) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 革新創発プラットフォームとしての地域経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「革新創発プラットフォームとしての地域経済」プロジェクト

1.背景

地方創生では、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」より、「関係人口」という概念が新たに導入された。内閣官房・内閣府や総務省に基づけば、関係人口とは、「特定の地域に継続的に多様な形でかかわる人」とされ、交流人口と定住人口の間をつなぐ役割を果たす。国として人口減少に歯止めがかからない状況において、移住・定住を通して地域間で人々を奪い合うのではなく、どこに住んでいても地域間で人々を分かち合うという関係人口の可能性について、地方からも期待の声が高まっている。

2.方法

本研究では、関係人口の概念について、地域と個人をつなぐネットワーク分析の観点から新たな政策評価の枠組みを提案する。地域と個人のネットワークに基づけば、地域にとってどれだけの個人とつながっているのかが関係人口、個人にとってどれだけの地域とつながっているのかが関係地域として整理できる。地域を軸に見るのか、個人を軸に見るのかという違いだけで、実は同一ネットワークを見ていることがわかる。本研究では、個人の都道府県別の居住歴より、この関係地域という概念に基づき変数を作成する。そして、主観的幸福感ダミー変数及び生活満足度ダミーを従属変数とするプロビットモデルを推定することで、人々が様々な地域と関係を築くことにより幸福な人生につながっているのかをデータより検証する。

3.データ

本研究では、「全国就業実態パネル調査」(リクルートワークス研究所)より個人単位のパネルデータを利用する。本調査の個票データは、東京大学社会科学研究所社会調査・データアーカイブ研究センターのSSJデータアーカイブより申請し、利用許可を得たもとで使用している。利用するデータの対象期間は、2017年から2023年までである。

本調査の特徴は、居住歴を最大で4つまで把握できることである。具体的には、15歳時点、20歳時点、最初の就職時点、調査時点の4時点において、どの都道府県もしくは海外に居住していたのかがわかる。この4時点の居住歴より、関係地域数を計算している。つまり、全回答が調査時点の居住地と同じであれば、関係地域数は最小で0、すべて違う都道府県に居住していれば関係地域数は最大で3となる。

4.結果

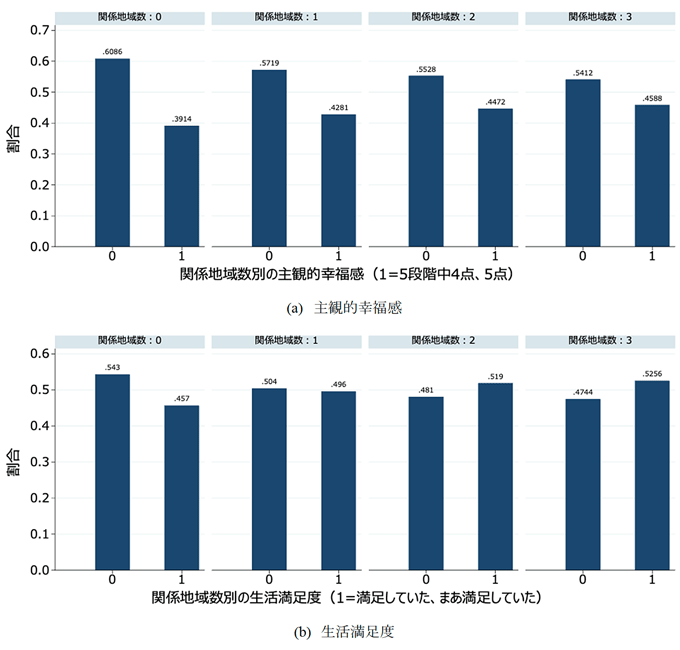

下記の図は、主観的幸福感ダミー変数および生活満足度ダミー変数と関係地域数の関係を表す。図(a)を見ると、関係地域数が増加するにつれて、主観的幸福感ダミー変数が1を取る人々の割合が増加する傾向がある。同様に、図(b)を見ると、関係地域数が増加するにつれて、生活満足度ダミー変数が1を取る人々の割合が増加する傾向にある。

統計分析の結果、年収、教育歴、性別、結婚、子供の有無等のその他の様々な要因をコントロールしても、1%水準で統計的有意に、関係地域数が多いほど相対的に主観的幸福感・生活満足度が高いという傾向があることが分かった。また、年齢別に見ると、40歳から59歳までの壮年期の人々にとって、これまで様々な地域で居住した経験により、主観的幸福感・生活満足度が高い傾向にあることがわかった。

5.政策的含意

関係人口を増やす政策的含意として、主に地域の持続可能性に寄与する手段として期待されているが、それだけにとどまらない。様々な地域での居住を通じて、人と地域のつながりを増やすことは、個人にとっても多様な価値観を身に着けながら、幸せで生活満足度の高い暮らしの実現につながっていることが示唆される。

さらには、消滅可能性が高いとされる地域にとっても重要な政策的含意を持つ。地方では持続可能性を優先するがために、若者の流出を懸念する声もある。しかし、その他の地域で居住を希望する人々の自己決定を制約することは、一個人の幸福な人生を妨げることにもつながりうる。仮に他地域へ流出したとしても、出身地域の関係人口として携われる機会を生涯にわたり提供していくことが、人口減少社会における関係人口政策としては重要ではないか。地域の持続可能性と人々の幸福という2つの目標を同時に達成する手段として、関係人口政策をいかにデザインしていくのかが求められる。

6.分析の限界

本研究では、分析上の限界も残されている点に留意しなければならない。詳細な居住歴の把握、因果効果の識別、質的調査によるメカニズムの把握、今後の課題として残されている。