| 執筆者 | 渡邉 真理子(学習院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期) |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「現代国際通商・投資システムの総合的研究(第VI期)」プロジェクト

「長期的には、後発国の参入による国際価格の低下は、先発国の産業の競争力を失わせ、生産が減少し、労働者が解雇され、一部の企業が倒産に追い込まれることになりかねない。このような可能性に直面する先発国産業は、….、自国政府を通じて後発国政府に政治的圧力をかけることによって、後発国の産業を防ごうとする。この結果、2つの国の間に深刻な経済摩擦が起こることになる。この先発国産業の既得利益への侵食は、かりに後発国の保護政策が先発国の経済厚生を全体としては改善することになるとしても、不可避の現象である。」(伊藤et al. (1988) 54ページ)

これは、1980年代に日本の経済学者が当時の日米経済摩擦の構造を分析した描写である。この本があきらかにしている日米経済摩擦の「経済的要因」は、現在の米中経済摩擦のそれと酷似している。このメカニズムは依然として存在し、国境を超えて社会的緊張を生み出しているが、この問題を解決するルールが不完全なままである。

政府が、産業政策を通じて自国産業の育成を図るとき、「産業育成」と「経済摩擦」の2つのメカニズムが動き出し、後者が前者の効果を打ち消してしまうこともある。産業育成は必要な選択肢であるが、貿易が存在するとき、問題は複雑になる。第一に、産業政策が他国の産業基盤と生産性を破壊することも起こる。第二に、自国の購買力を示す交易条件は悪化する可能性がある。働けど働けど豊かにならないのである。

小宮隆太郎教授を始めとする日本の経済学者は、1980年代にこうした「国際的な市場の失敗」を回避するしくみが必要であると指摘していた。Ossa(2011)は、一方的な関税が他国の生産基盤を奪う状況を「生産地移転の(負の)外部性」と呼び、WTOの関税の相互主義と最恵国待遇の原則を徹底することで、他国の産業基盤を破壊する悪影響を回避できると指摘した。Hodge et.al (2024)は、このOssa(2011)モデルを用いたシミュレーションにより、EU加盟国が独自の産業政策をとった場合には3%の経済の縮小、EUの全体での統一的な産業政策と自由な労働と資本の移動が担保されてはじめて、1%弱の経済成長が期待できるとした。産業政策の効果は、負の外部性のために、期待以上の効果をもたらさない。

現在の米中摩擦とどう向き合うかを考えるとき、経済摩擦がどのように発生するのかの原因までたどって考える必要がある。その産業政策がもたらした影響の機序と規模を正確に理解する必要がある。

中国の産業政策は、現在の共産党政権のかかげる「社会主義市場経済体制」の核にある。1980年代半ば、計画経済を放棄することを決定したものの政権が効果的に経済と関わる方法を探していたとき、小宮教授らの『日本の産業政策』研究と出会い当時の通商産業省と交流を重ねた。その中で、後に副首相となる劉鶴氏が産業政策をめぐる法規を整え、1994年4月に『90年代国家産業政策綱要』の執筆の指揮を取り、最初の産業政策計画を上程した。その特徴は、(1)中央政府が国家全体の計画を取りまとめる統一性があるものの、政府部門・地方政府が独自の政策を策定・実行すること、(2)その際に、奨励・制限・淘汰業種を明示的に目録で示すこと、(3)投資・参入や淘汰・停止を行政により司令すること、(4)土地使用権や補助金の配分が、産業政策の目録とリンクしていることが大きな柱である。つまり、計画の策定だけでなく、その実行を促す手段も備えている。この結果、2006年以降、非常に効果的な産業政策の運用を行ってきている。しかし、特定の産業・企業を対象とした支援を行うターゲット型産業政策となりがちで、世界銀行のいうところの機能的産業政策とは異なる。そのためか、中国の産業政策は、常に過剰生産の問題に悩まされてきた。多くの産業でアクセルと同時にブレーキも踏むような現象が起きている。

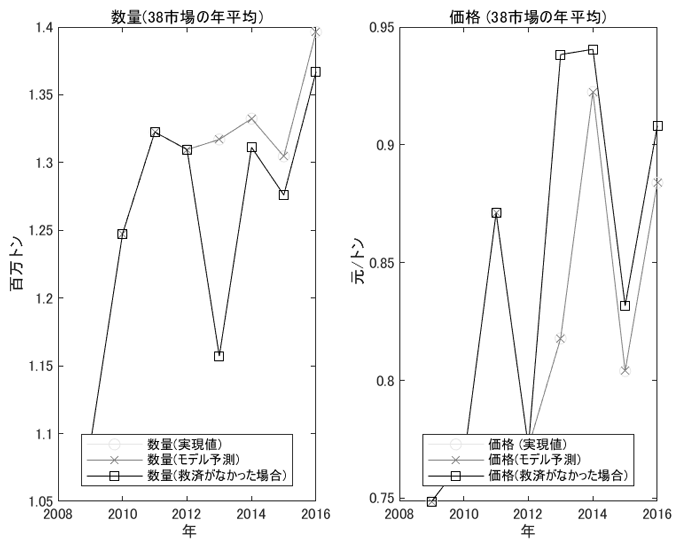

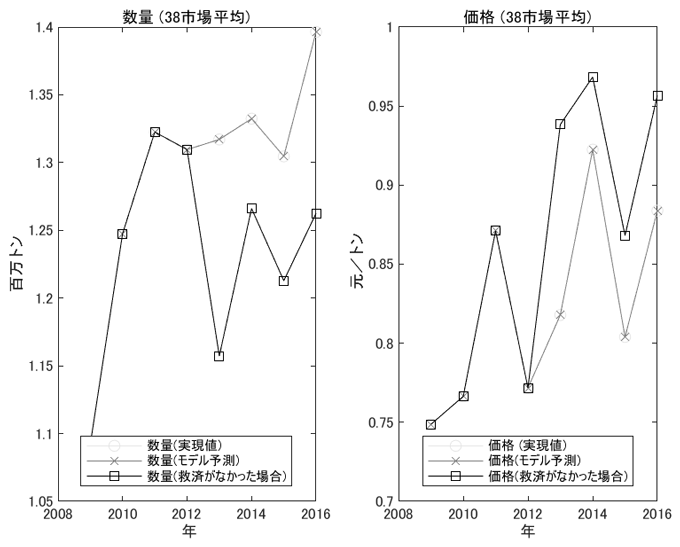

鉄鋼産業は、中国において最も歴史の古い支柱産業である。そして、規模の経済が働く産業であるため、政府の支援が産業の成長に有効である。同質化財であるため生産能力もしくは生産の過剰が問題となりやすい。実際、2003、06、09、16年と断続的に過剰生産能力の削減を求める政策を打ち出している。2008年に北京オリンピックの開催に向けて、中国の鉄鋼産業は多くの参入と増産が相次いでいたが、建設計画の終了とリーマンショックの到来とで2009年頃から大きな景気の悪化とともに過剰生産が中国国内でも問題となり対応が取られた。しかし、海外への輸出増加も始まり、2016年に杭州で開催されたG20で鉄鋼過剰生産をめぐる国際フォーラムの設置が決定され、国際的な調整が開始された。筆者は、2009年から16年にかけての景気後退期の中国の鉄鋼産業に関して、次の反実仮想シミュレーションを行った。補助金のみが存在せず、規模効果が作用しないと仮定した場合、補助金による救済が2013年に大きな過剰生産を生んでいるものの、2016年頃にはほぼその効果が消失している(図1)。しかし、規模による費用削減が生産拡大を生む効果を加えると、補助金による過剰生産効果は持続的であることを示している(図2)。

中国の系統的なターゲット型産業政策で研ぎ澄まされた規模の経済は、他国の生産基盤を脅かす「生産地の外部性」が強く働く。アメリカトランプ大統領の再登場を後押した社会的緊張を生んでいる。さらに、この規模の力は中国自身にも刃を向けている。国内では過剰生産に悩まされ、低価格での輸出が自国の購買力を示す交易条件を悪化する圧力にさらされる。規模の力は市場の失敗をもたらし、また現在の政治情勢からそれを政治的な力として使う誘惑に駆られている。

この規模の力による市場の失敗を補正し、無害化するしくみが必要である。規模の利益を共有する事前のしくみとして、関税撤廃、直接投資の自由化の徹底、産業政策のもたらす負の外部性を回避するため産業政策の協調・統一化が指摘されている。事後的な規律づけとしては、現在のWTO協定の補助金協定の厳格な履行に加え、貿易救済措置(アンチダンピング、セーフガード、相殺関税)の実施にあたって、市場占有力の高い国にはより高い関税率などを認め抑止効果を上げることも必要だろう。CPTPPなどの地域貿易協定において実施を試み、効果的な運用のための経験を積んでいくことが現実的な選択肢であろう。

- 参考文献

-

- Hodge, A., Piazza, R., Hasanov, F., Li, X., Vaziri, M., Weller, A., & Wong, Y. C. (2024). Industrial Policy in Europe: A Single Market Perspective.

https://doi.org/10.5089/9798400295690.001 - Ossa, R. (2011). A “New Trade” Theory of GATT/WTO Negotiations. Journal of Political Economy, 119(1), 122–152.

https://doi.org/10.1086/659371 - 伊藤 元重, 清野 一浩, 奥野 正寛 & 鈴村 興太郎 (1988). 産業政策の経済分析. 東京大学出版会.

- Hodge, A., Piazza, R., Hasanov, F., Li, X., Vaziri, M., Weller, A., & Wong, Y. C. (2024). Industrial Policy in Europe: A Single Market Perspective.