| 執筆者 | 浦谷 茜(千葉大学)/関沢 洋一(上席研究員)/栗田 幸平(大阪大学 / 千葉大学)/松友 三枝(千葉大学)/仕子 優樹(千葉大学)/清水 栄司(千葉大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 医療と健康についての今後の政策のあり方を探求するための基礎的研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「医療と健康についての今後の政策のあり方を探求するための基礎的研究」プロジェクト

多くの人々が仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレス(以下では「職場ストレス」)を感じている。職場ストレスの軽減は個人のウェルビーイングの向上につながるとともに、過度な離職の防止や労働生産性の向上にもつながり、厳密なエビデンスに依拠しつつ、政府として真剣に取り組むべき課題である。

認知行動療法(CBT)は、悪循環を形成している考え方(認知)や行動の変容により、気分や生活上の困難を改善する精神療法(心理療法)で、うつ病や不安症などの精神疾患の治療に有効であり、CBTの普及は重要である。ただ、職場ストレスのような多くの人々が抱える問題を解決するためには1対1のセラピストによる対応が中心である現在のCBTの介入ではリソースが足りないことから、オンラインを使ったセルフヘルプ型の介入の確立が急務となっている。

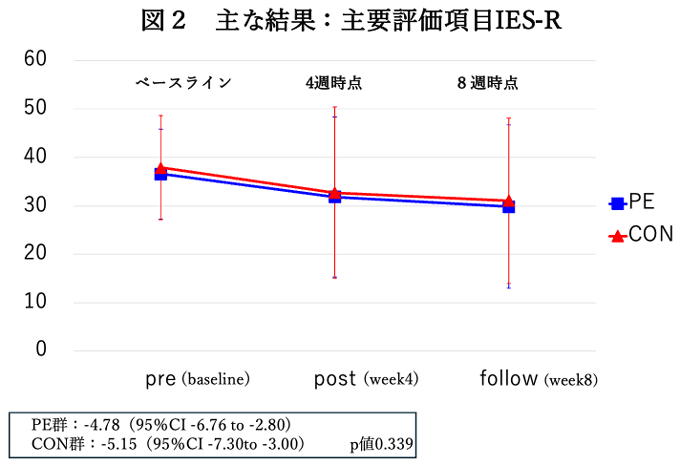

以上の認識の下、本研究では、職場ストレスの記憶のつらさに悩む勤労者を対象に、週1回20分程度で合計4回のCBTに立脚したWEB心理教育プログラム群(PE群)、対照的なみせかけのWEB教育プログラム群(CON群)の2群のランダム化比較試験(RCT)を行った。RCTはEBPM(エビデンスに基づく政策形成)推進の鍵としても知られる因果関係の検証法で、強力なエビデンスを提供する。主要評価項目として心的外傷性ストレス症状を測定する改訂出来事インパクト尺度(IES-R)を4週時と8週時に測定した。

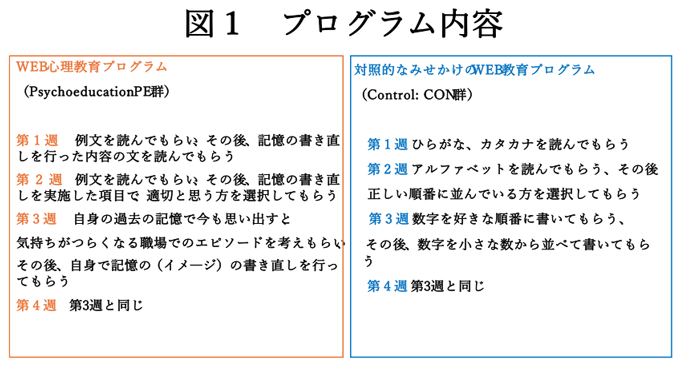

PE群が受ける心理教育プログラムは、「心の傷」となった職場での過去の記憶の中のネガティブなイメージを思いやりのあるイメージへと再構成する「記憶(イメージ)の書き直し」を使うもので、海外ではこの手法の効果を示す研究もある。しかし、一般労働者を対象とした予防的な意味での「記憶(イメージ)の書き直し」のみのオンラインセルフヘルプWEB心理教育の研究は、これまで世界的に存在しない。CON群は、ひらがな、カタカナを読んでもらうなどの単純な作業を行うことを介入内容とした(図1)。

オンラインでの募集に応募した1010名を2群に割り付け、プログラムを75%以上実施した533名を解析対象とした。分析の結果、4週時(プログラム終了直後)のPE群は、CON群との群間比較で主要評価のIES-Rに有意差はみられず、8週目も同様だった(図2)。

本研究の限界として、(あれこれと考えることを一時的に止める役割があったなど)CON群の介入が実際にはみせかけの介入ではなかった可能性があり、本研究の結果は慎重に解釈する必要があるととともに、今後は待機群(研究期間中は何もしないで待機する群)を設けた研究の実施を検討する必要がある。