| 執筆者 | Matěj BAJGAR(CERGE-EI / Charles University)/伊藤 恵子(千葉大学)/Jonathan TIMMIS(World Bank) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 東アジア産業生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「東アジア産業生産性」プロジェクト

本研究では、R&D(研究開発)のスピルオーバー(波及効果)が、企業間の販売・調達ネットワークを通じてどのように伝播するのかを分析する。産業間の投入産出関係を通じた技術知識スピルオーバーの研究や、企業間や研究者間の共同研究を通じたスピルオーバー効果など、数多くの先行研究がある。しかし、たとえば、中間財に体化された技術知識が企業間の取引関係を通じてスピルオーバーするのかについて、企業間取引関係の情報を用いて定量的に分析した研究は非常に少ない。

そこで、本研究では、日本の企業間取引関係の情報を活用することにより、個々の企業属性を考慮した上で、取引関係を通じた技術知識スピルオーバー効果の分析を行う。取引関係の方向(サプライヤーか顧客か)や企業間の資本関係についての情報は、東京商工リサーチの『企業相関データ』を用い、企業の研究開発費や生産・投入、生産性などの企業属性は、『経済産業省企業活動基本調査』から計測する。

また、日本では欧米諸国に比べて研究開発活動が大企業に集中する傾向が強いが、こうした企業の中には海外拠点でも活発に研究開発を行う大規模な多国籍企業が含まれる。多国籍企業の内部においては、企業内で技術知識がスピルオーバーしたり、研究開発活動を複数国で展開していたりする。『経済産業省海外事業活動基本調査』を活用することによって、多国籍企業内部における技術知識のスピルオーバー効果についても分析している。

R&D支出と企業パフォーマンスの関係や、R&Dのスピルオーバー効果を分析する際に課題となるのは、内生性の問題への対処である。R&D支出と企業や産業のパフォーマンスとの間に正の関係が確認されたとしても、それはR&D支出を増やしたことがパフォーマンスの向上につながったのではなく、パフォーマンスの良い企業や産業ではR&D支出を増やす傾向があることを捉えているにすぎないかもしれない。つまり、R&D支出の増加がパフォーマンスの向上につながるという因果関係を識別することが難しいという分析上の問題に直面する。

そこで本研究では、研究開発税制の改正を外生的要因として利用し、内生性の問題に対処している。日本では、大企業向けの研究開発税額控除がR&D支出の増分のみを対象とされていたが、2003年度の改正によりR&D支出の総額を対象とするように変更された。つまり、従来の増加ベースでは、当該年度にR&D支出があった企業であっても、その額が基準額を超過しなければ税額控除制度の適用を受けることがなかったが、制度改正後は、法人税額が正である限りは、当該年度にR&D支出があった企業は税額控除の恩恵を受けることができるようになった。

この改正により、大企業にとっては控除上限額までR&Dの限界コストが引き下げられた。ただし、税額控除の上限額を超える部分には適用されないため、すでに非常に活発に研究開発を行っていて、これ以上R&D支出を増やしても税額控除額が増えない企業にとっては、R&D支出を増やすインセンティブにはならない。また、法人税額が小さい企業や、赤字のため法人税を支払っていない企業にとっても、R&D支出を増やすインセンティブにはならない。さらに、中小企業については、中小企業技術基盤強化税制のもとで、2003年度以前から支出総額ベースの税額控除が可能であったため、2003年の制度改正が中小企業のR&D支出に与えた影響は小さかったと考えられる。

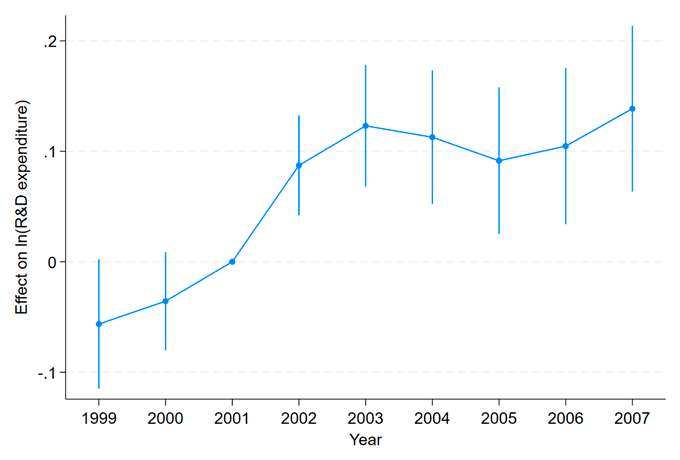

本研究では、制度改正によってR&D支出を増やすインセンティブがあった大企業を処置群とし、それ以外の大企業と中小企業を対照群として、制度改正の前後における企業パフォーマンスの変化を分析した。図のように、処置群企業は、対照群企業と比べて、2002年から大きくR&D支出を増やしたことが確認された。なお、税制改正は2003年度だが、2002年度以降を処置後として分析を行っている。これは、「増額ベース」から「支出総額ベース」にインセンティブの仕組みが変更されることを予想した企業行動を考慮したためである。

さらに、差の差(difference-in-differences)分析手法を用いた推計の結果、この制度改正によって、処置群企業のR&D投資、イノベーション成果(実用新案権数)、売上高や付加価値、資産、雇用が増加したことが明らかになった。処置群企業の生産性が直ちに向上するとはいえない結果であったが、制度改正はイノベーションを活発にし、企業規模の成長を促す効果があった。

また、前方連関を通じた正のスピルオーバー効果も確認された。すなわち、処置群企業を多く仕入先として持つ下流企業は、売上高や付加価値、生産性の成長率が高かった。一方で、下流企業から上流企業への正のスピルオーバー効果は確認されなかった。また、同一企業内の国内から海外現地法人への国際的な波及効果も検証したが、日本企業の海外子会社のR&D支出や売上などに対しては統計的に有意な影響を確認できなかった。

本研究の結果は、研究開発税制による支援が、税額控除を受けた企業にとどまらず、より広範な企業へと波及し、社会的なリターンを生み出しうることを示す新たな証拠を提供している。同時に、イノベーションの波及は生産ネットワークの中で対称的ではなく、特に下流企業に偏って発生することも明らかになった。

こうした「方向性をもつスピルオーバー」が生じる背景には、中間財ユーザーによる学習効果(learning-by-using)、中間財の高付加価値化、企業間関係を通じた知識移転といった複数のメカニズムが存在すると考えられるが、それらを詳細に解明することは、今後の重要な研究課題である。

政策的観点からは、R&D支援のインパクトは、個々の企業の反応に加えて、イノベーションがどのようなネットワーク構造を通じて伝播するのか、つまり、産業連関の構造に大きく左右されることが示唆される。したがって、研究開発政策の効果を最大化するためには、補助対象企業の選定のみならず、スピルオーバーが広く波及しうるネットワーク特性を十分に考慮した制度設計が求められる。