| 執筆者 | 北尾 早霧(ファカルティフェロー)/武田 望(ミネソタ大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

日本を含む先進国では急速な高齢化が進み、生産年齢人口の減少と社会保障負担の増大が深刻な課題となっている。これに対して多くの国では、外国人労働者の受け入れを労働力確保と財政の持続可能性を支える一つの手段として位置づけてきた。日本においても外国人労働者の数は2008年の約50万人から、2024年には約230万人にまで増加している。しかし、こうした受け入れがどの程度長期的に継続しうるのか、日本と送り出し国側の経済成長や人口動態の変化が流入にどのような影響を与えるか、日本における労働力不足や財政問題を軽減する効果が今後も期待できるのか定かではない。

本研究は、日本と主要な送り出し国(ベトナム、中国、フィリピン)を含む複数地域から成る世代重複型のマクロ経済モデル(OLGモデル)を構築し、外国人労働者の就労地決定を内生的に取り込んで分析を行う。既存研究の多くでなされていたように、日本がどれだけの外国人労働者を受け入れるか、ではなく、送り出し国の人々がどのような条件のもとで日本における就労を選択するかを、賃金成長率の違い、税・社会保障制度、移動にかかるコスト、外国人労働者の多寡に応じた集積効果、そして将来の帰国確率などを考慮して数値計算により分析を行う。このようなマクロ経済モデルを用いることで、日本の労働力と総生産、賃金構造、財政負担、さらには世代内・世代間の厚生効果までを一つの枠組みの中で評価している点が本研究の特徴である。

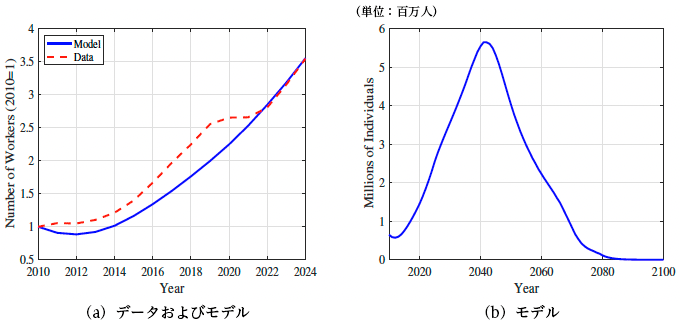

分析によると、外国人労働者の流入は当面増加を続けるが、2040年代半ばをピークに減少に転じると予測される(図1参照)。これは、送り出し国側の賃金成長と少子高齢化の追随により、日本との賃金格差が縮小し、コストをかけてまで日本で就労する魅力が薄れるためである。モデルによれば、日本における外国人労働者の割合は2040年代に6〜7%に達するが、その後は徐々に低下してゆく。こうした傾向は、移民政策が労働力不足や財政など少子高齢化に起因する課題の長期的な解決策にはなりにくいことを示している。

とはいえ、外国人労働者の受け入れは、短・中期的には日本経済に一定のプラス効果をもたらす。労働力供給と総生産は、外国人がいない場合に比べて2〜3%程度高くなり、税収も増加するため、財政の悪化を緩和する効果がある。税・社会保障制度のバランスを取るための税負担も、外国人労働者の受け入れがない場合に比べて低く抑えられる。しかしながら、効果は限定的であり、外国人労働者の貢献だけでは高齢化による社会保障費の増加を十分に賄うことはできない。長期的には、年金や医療・介護支出の増大が経済全体の負担を上回り、健全な財政の維持のためにはさらなる制度改革が必要になる。

また、賃金構造や所得分配への影響も小さくない。外国人労働者の流入が多いのは主に低スキル分野であり、その結果、日本人の低技能労働者の賃金には外国人労働者がいない場合と比べると下押し圧力がかかる。一方で、高スキルの労働者は賃金の相対的な上昇や貯蓄からの利子収入増加の恩恵を受ける傾向がある。

さらに、送り出し国における社会経済環境の変化も外国人流入の将来を左右する。送り出し国の賃金成長率が高いほど、日本への移住インセンティブは早期に低下し、外国人労働者の流入も早い段階で減少に転じる。一方で、送り出し国において高出生率が維持され人口増加が続く場合は、2050年代以降に流入がやや増加する。外国における教育水準が日本と同程度に上昇する場合には、高スキルの外国人労働者の比率は高まるが、総数はむしろ減少する可能性がある。そのため、日本の移民政策を考える際には、送り出し国の人口動態や経済構造の変化を同時に考慮する必要がある。

本研究の結論として言えることは、外国人労働者の受け入れは、労働力や税収の下支えとして一定の効果を持つが、長期的には高齢化の構造的影響を根本的に緩和する手段にはならないということだ。移民政策を効果的なものにするためには、国内の労働市場・社会保障改革を一体的に進めることが不可欠だ。特に、女性・高齢者の就業促進、生産性の向上、教育や再訓練の充実、医療・介護制度の効率化などが、移民受け入れの経済的メリットを最大化する鍵となる。