| 執筆者 | 増原 宏明(信州大学)/細谷 圭(國學院大學) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 包括的資本蓄積を通した生産性向上 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「包括的資本蓄積を通した生産性向上」プロジェクト

背景・問題意識:日本では2021年夏季に、COVID-19の入院に関して、統計上利用可能な治療病床が存在するにもかかわらず、入院が困難となる事態が生じた。会計検査院は、患者の重症度と医療機関の入院受入能力との間の不整合などが存在したと指摘した。COVID-19の重症者の治療が可能な医療機関は限定的であるため、この状態が継続すると地域住民は深刻な影響を受ける。そこで本論文では、2021年12月から2022年3月のオミクロン株拡大期における入院状況について、救急医療機能をもつ「地域医療支援病院」を対象とし、その開設主体に焦点を当てて分析した。

仮説:わが国の医療制度とCOVID-19への対応から、以下の4つの仮説を検証した。

仮説1:地域医療支援病院(Regional Medical Care Support Hospitals. 以下RMCSHs)の開設主体に関して、行政と垂直的な関係が相対的に強いと考えられる国立・自治体立と、それ以外の開設主体との間で、COVID-19確保病床の設置状況に違いがある。

仮説2:100床あたりのCOVID-19入院患者数は、開設主体によって異なる。

仮説3:仮説1が成立する場合、確保病床占有率は開設主体にかかわらず同等である。

仮説4:COVID-19病床が逼迫していた大都市圏では、100床あたりの入院患者数または確保病床占有率において、開設主体による有意な差はない。

分析方法:確保病床数、COVID-19入院患者数は、「確保病床、即応病床、入院患者数等月報」(厚生労働省)を利用した。分析期間は2021年12月1日から2022年3月16日までで、オミクロン株の流行時期を分析対象とした。開設主体と属性変数は「病床機能報告」(厚生労働省)を用いた。アウトカム変数は100床あたりのCOVID-19入院患者数とした。これに加えて、COVID-19入院患者の実質的な治療キャパシティとなる、確保病床に対する入院患者の比率(確保病床占有率)もアウトカム変数とした。なお確保病床は、都道府県からの要請に応じて病院が設置するもので、先決変数の確保病床割合(確保病床数/総病床数)に応じて、100床あたりの入院患者数と確保病床占有率が変わってくる。仮に国立・自治体立病院が都道府県からの要請に応じて、事前に確保病床割合を非常に高く設定すると、入院患者数が非国立・自治体立病院と同等の場合には、100床あたり入院患者数は同等であっても確保病床占有率は相対的に低くなる。このように、開設主体によって事前の確保病床割合が異なる、と想定するのが仮説1である。

国立・自治体立病院とそれ以外では、病床確保を担う地方自治体との垂直的関係の強度を考慮するだけでなく、大都市圏と非大都市圏、そして半径10km以内の他のRMCSHsの有無(以下、複数地域と単独地域として区別)という、RMCSHsの立地環境に関する2つのレイヤーも導入し、アウトカム変数が開設主体の違いによって異なるのかを検証した。

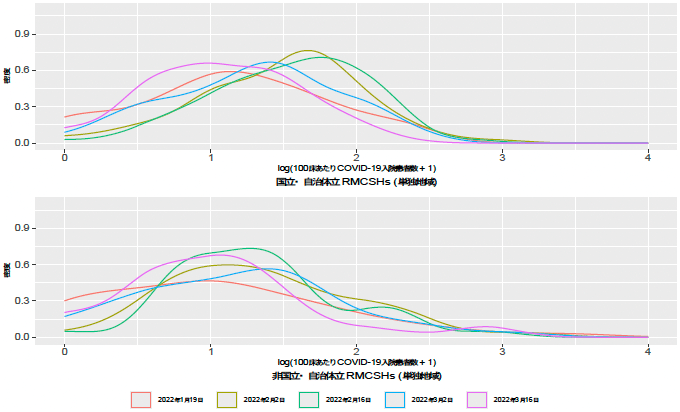

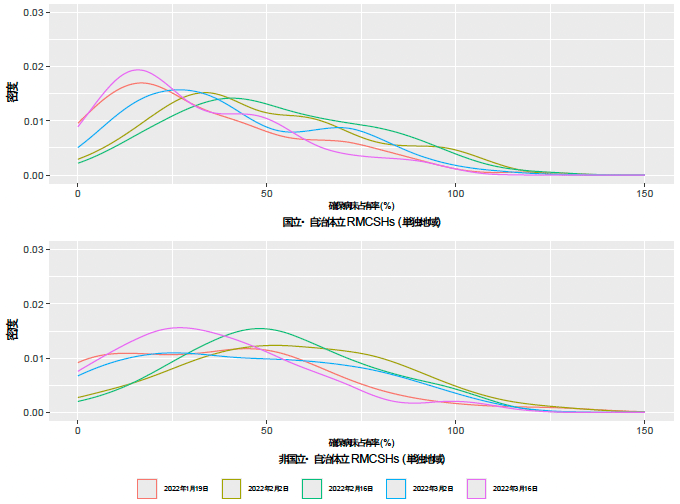

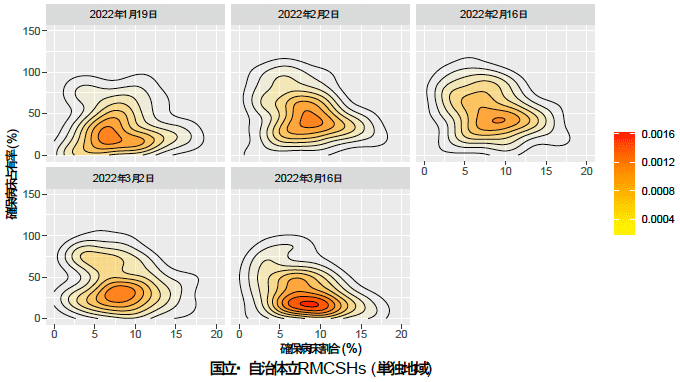

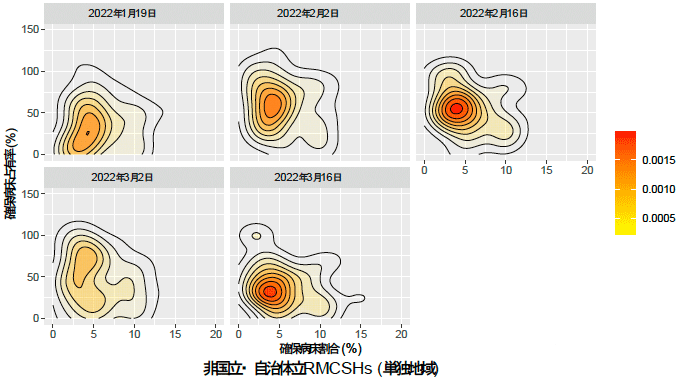

結果・考察:主要な結果は以下のとおりである。第一に、総病床に対する確保病床割合は、開設主体間では有意に異なり、行政と垂直関係の強い国立・自治体立RMCSHsでは、都道府県がCOVID-19患者の入院のための確保病床用意の強い要請を行ったことが示唆された(仮説1)。第二に、複数地域と非大都市圏に位置するRMCSHsでは、100床あたりCOVID-19入院患者数に開設主体間の有意な差が観察された(仮説2)。逆に、単独地域に位置するRMCSHsの開設主体別の100床あたりの入院患者数の差異は2022年2月のみで観察され、それ以外の時期では確認されなかった(図1)。第三に、複数地域に位置するRMCSHsでは、開設主体間で確保病床占有率に違いが認められたが、単独地域に位置するRMCSHsでは開設主体間の有意な差異は観察されなかった(仮説3。図2)。第四に、COVID-19病床能力が著しく逼迫した大都市圏に位置するRMCSHsでは、COVID-19拡大期間中の100床あたりの入院患者数の開設主体別の有意な差は、ほとんど観察されなかった(仮説4)。確保病床占有率に関しては、国立・自治体立RMCSHsとそれ以外で有意な差はほぼ観察されず、確保病床能力に見合った利用パターンを示していた。

仮説4を別の視点から検証すべく、(i) 確保病床割合と100床あたりのCOVID-19入院患者数、(ii) 確保病床割合と確保病床占有率の相関が、開設主体ごとに存在するかを確認した。COVID-19の入院患者が増加したときに、(i) について独立性が成立するならば、COVID-19治療能力が限界に達したことが示唆される。(ii) の確保病床割合と確保病床占有率が独立しているならば、病院は事前に決定された確保病床割合に関係なく入院患者を受け入れていることになる(確保病床の利用)。大都市圏、非大都市圏に位置するRMCSHsでは、(i) について1月と2月の独立性は棄却され、病院が確保病床数に応じて入院患者を受け入れたことが示された。(ii) について大都市圏では、ほとんどの期間において、国立・自治体立病院では独立性が棄却され、都道府県との垂直的な関係に基づく入院患者の受け入れが限定的であったことが示された。単独地域に位置するRMCSHsでは、(i) の独立性が棄却され、(ii) の独立性は棄却できなかった(図3、図4)。このことは、人口が低密度となりがちな単独地域に位置するRMCSHsは、確保病床を超える入院患者を受け入れるほど逼迫した状況が常態化したわけではなかったが、確保病床占有率に大きなバラツキがあることから、入院の必要な患者を状況に応じて引き受けていたことが示唆される。

結論:仮に将来、COVID-19と同程度の感染力と重篤性を有する新たな感染症が発生した場合に、この研究から得られる政策的インプリケーションは以下のとおりである。RMCSHsが複数ある地域では、COVID-19対応では開設主体による違いはあまり見受けられなかったが、将来の新たな感染症に対しては相互に補完的関係性をもつことが期待され、また実際にそうしたことが可能であるため、機能分化での治療が望まれる。一方、RMCSHsが1つしかない地域で、それが非国立・自治体立病院の場合に、確保病床割合が相対的に低く、確保病床数も限られるという状況を踏まえれば、将来の新たな感染症では病床不足に陥る可能性がある。居住地域による感染症医療の格差を生じさせないためには、各病院の受入対応状況を把握しつつ、RMCSHsの少ない地域における詳細な感染動向モニタリング、病院間の緊密な機能連携、そして地域内で完結する治療システムの構築を事前に決定する必要がある。