| 執筆者 | 山ノ内 健太(香川大学)/奥平 寛子(同志社大学)/細野 薫(ファカルティフェロー)/滝澤 美帆(学習院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

最低賃金の引き上げは、低所得労働者の生活安定を図る重要な政策手段とされているが、企業にとっては人件費の上昇という形でコスト増をもたらす。このとき、企業は複数の方法で対応すると考えられる。雇用量の削減や利益率の低下を受け入れることに加え、製品価格の引き上げによって消費者へコストを転嫁する方法、および原材料費の調整を通じたサプライヤーへの転嫁も考えられる。こうした調整行動を明らかにすることは、最低賃金上昇のコストが最終的に誰に帰着するのかを理解するうえで重要である。

本研究では、Harasztosi and Lindner(2019)の分析枠組みに基づき、2007年の最低賃金法改正を契機とする制度変更を利用して、日本の製造業における最低賃金の影響を実証的に分析した。この改正では、「生活保護との逆転現象」の解消を目的として、特定の地域で最低賃金が大幅に引き上げられた。改正による地域間の引き上げ幅の違いを操作変数として活用し、企業の調整行動に与える影響を推定した。

分析には、経済産業省の「工業統計調査」と総務省の「経済センサス—活動調査」を用い、事業所レベルおよび製品レベルのパネルデータを構築した。対象期間は2002年から2016年であり、590,130事業所、202,724の事業所・品目観測を含む大規模データである。

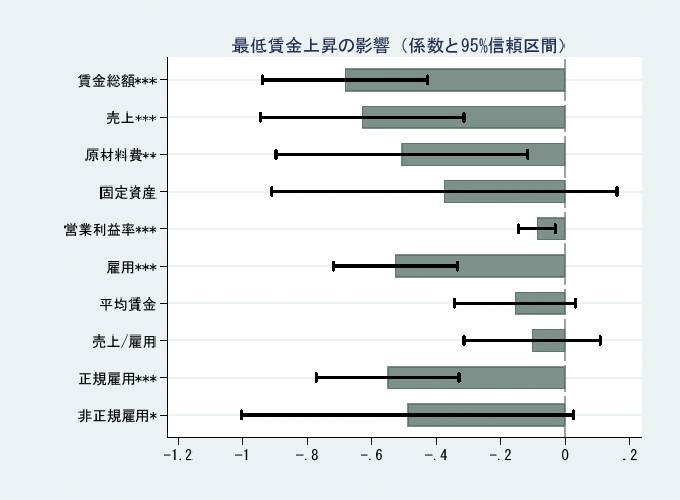

図に示す通り、最低賃金の上昇は、事業所における賃金総額、売上、原材料支出をいずれも有意に減少させることが分かった。また、営業利益率も統計的に有意に低下しており、少なくとも推定期間においては、企業が労務コストの増加に対して製品価格への転嫁よりも、収益を削って対応していた可能性が示唆される。雇用面でも全体として縮小がみられ、正規・非正規を問わず雇用人数が減少しているが、特に正社員数の減少幅が大きい点は注目される。

また、最低賃金の上昇は、事業所の参入確率と退出確率の双方を高める効果を持つことが示された。さらに製品レベルでは、新規投入や製品廃止の傾向も強まり、企業が製品ラインを見直すなどの対応を迫られていたことがうかがえる。これは、最低賃金政策が雇用量などの生産要素の調整にとどまらず、より構造的な事業再編行動、すなわち「新陳代謝」にも影響を及ぼしていることを示唆する重要な結果である。

加えて、本研究の重要な知見は、市場環境の違いがコスト負担の帰着を大きく左右する点である。輸出企業は国際市場での厳しい価格競争に直面しており、労務コストの上昇を販売価格に転嫁する余地がほとんどない。その結果、売上・雇用・原材料費の減少幅は輸出企業でより大きく、営業利益率も大きく圧迫される傾向が見られた。輸出市場では需要の価格弾力性が高いため、価格引き上げは競争力の喪失に直結し、むしろ生産縮小や雇用削減といった直接的な調整に頼らざるを得ない。

一方、非輸出企業は国内市場に依存しており、長期的なデフレ環境の下で価格を引き上げにくい状況にあった。消費者の価格感応度や価格硬直性が強く働くため、価格転嫁は全体として限定的であったが、統計的には有意でないものの、推計結果では価格効果がプラスで示された。これは、一部の非輸出企業が価格調整を通じて消費者へのコスト転嫁を行っていた可能性を示唆している。

さらに、多品目を扱う企業では、利益率の高い製品へのシフトや新製品の投入といった製品構成の変更を通じて、一定の調整余地が確認された。こうした調整メカニズムは、単一製品企業には乏しい対応手段であり、多品目企業特有の柔軟性と考えらえる。

本研究は、日本の製造業においては、2000年代初頭から2010年代半ばにかけて最低賃金引き上げのコストの多くを企業と労働者が吸収しており、価格への転嫁は限定的であったことを示している。この点は、欧州において価格転嫁が約75%とされる先行研究(Harasztosi and Lindner, 2019)と対照的である。欧米では、価格への転嫁が進むことにより、最低賃金の上昇が雇用量を減少させないとするエビデンスが報告されている。長期的なデフレ環境下にあった日本では、価格転嫁メカニズムが十分に機能しにくく、最低賃金の引上げに伴うコストは企業および労働者によって吸収されやすい傾向にあったと考えられる。欧米のエビデンスを日本に当てはめる際には、そのメカニズムを踏まえた適切な解釈が求められる。

総じて、本研究の証拠は、最低賃金引き上げの帰着を先行研究の一般的知見から一律に推し量ることはできないことを示している。むしろ、産業構造や市場競争の度合いを考慮することが不可欠である。さらに日本の事例は、製品価格の硬直性が最低賃金引き上げ後の生産縮小に大きく作用した可能性を示唆しており、製品価格の動きを考慮する重要性を改めて浮き彫りにしている。したがって、今後の研究や政策評価においては、制度的・構造的要因が企業行動をいかに規定するのかに一層の注意を払う必要がある。

- 参考文献

-

- Harasztosi, Peter and Attila Lindner, “Who Pays for the Minimum Wage?,” American Economic Review, 2019, 109, 2693–2727.