| 執筆者 | 金山 隼人(早稲田大学)/川太 悠史(早稲田大学)/北川 梨津(コロンビア大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 人的資本投資、経営の役割と生産性 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

人的資本プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「人的資本投資、経営の役割と生産性」プロジェクト

監督者である上司は組織の中で様々な重要な役割を担っており、その一つが従業員評価である。上司からの評価は部下のキャリア形成に長期的な影響を与える可能性がある。また、企業にとっても正確な評価は、人材を効率的に配置し、内部昇進を通じた従業員のインセンティブを強化するために不可欠である。しかし、評価は多くの場合主観的であり、上司自身の認識・経験・人間関係によって形作られるため、その正確性は評価者によって異なる。組織のパフォーマンスを高めるためには、評価者間で生じる評価精度の差異を理解することが極めて重要である。

本稿では、上司の主観的評価の正確性が部下のキャリアにどのような影響を与えるかに焦点を当て研究する。はじめに我々は理論モデルから、評価の正確な上司ほど、部下一人ひとりの能力を正しく評価するために、「部下への業績評価の分散が大きくなること」、および、「評価の正確な上司のもとに所属する部下は昇進しやすいこと」を導き出した。

次に、理論モデルからの含意が正しいかどうかを確認するために、日本の大手製造業企業一社の2006年から2019年の13年間分にわたる人事データを利用して、部下への評価の分散の大きい上司(以降、評価の正確な上司とする)についた部下は昇進しやすいかどうかを計量的に分析した。具体的には、差の差と呼ばれる計量手法を用いて、異動によって上司が変わる際に、「評価の正確な上司につくことになった部下」と「評価の正確でない上司につくことになった部下」の昇進確率を比べることで、評価の正確な上司が部下の昇進に与える影響を推定した。

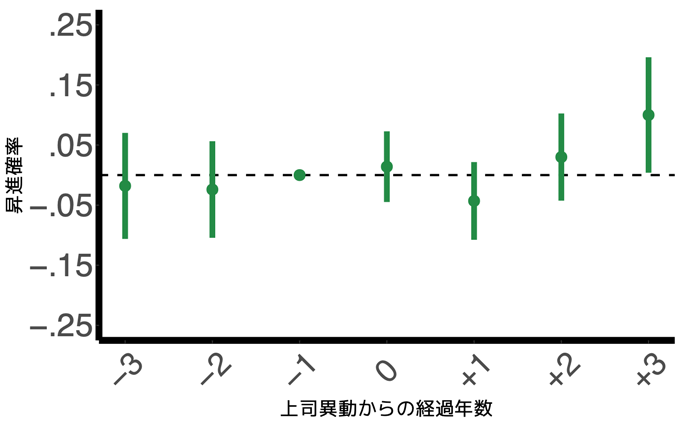

図1は、評価の正確な上司が部下の昇進に与える影響を示す図である。上司が変わった年を0としたときに、評価の正確な上司につくことになった部下は、そうでない上司についた部下に比べてどれほど昇進確率が上昇するかを示す。上司変更後、評価の正確な上司についた部下の昇進確率が高く、3年目では10.0%ポイント違うことが示される。このように、上司の評価の正確性は部下の昇進に大きな影響を与えていることが明らかになった。

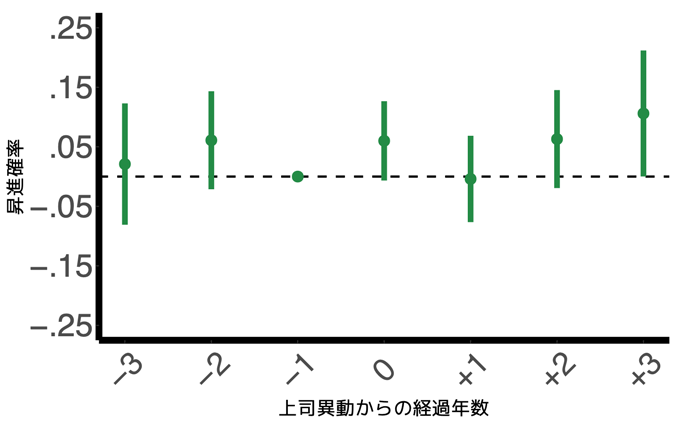

次に、上司の評価の正確さは上司のどのような特性によって説明できるか計量分析を行った。上司の特性について、上司の飲酒、喫煙、運動習慣や、年齢、部下に対する評価の甘さ、上司の性別等の様々なものを考慮している。その結果、上司の評価の分散と飲酒傾向は正の相関があることを発見した。また、図1で説明した方法と同様の方法で、飲酒習慣のある上司が上司になったときに部下の昇進に与える影響を推定した。図2はその結果である。飲酒習慣のある上司は部下の昇進確率にプラスの影響を与えることを発見した。飲酒習慣のある上司は、飲み会等で部下と積極的にコミュニケーションを交わすことによって、部下の能力を適切に測っていると推察される。

通常、部下は上司を選ぶことができない。最近では、上司の当たり外れによって部下の働き方やキャリアが変わってしまうという事象を、カプセルトイになぞらえてしばしば「上司ガチャ」と表現することがある。本研究は、上司の評価精度という次元において「上司ガチャ」の一つの側面を捉えたともいえる。評価システムやテクノロジーに投資をすることで、従業員評価の正確性を向上させることは「上司ガチャ」のばらつきを抑えて、従業員の能力に応じた適切な人材配置を実現することで、組織全体の利益にもつながりうる。評価精度の向上は努力が正当に評価されることにつながるため、部下の努力をより引き出すことにもつながるだろう。また、評価の正確性を向上させるためには、部下とのコミュニケーションが重要であり、部下との適切なコミュニケーションを持つ機会を企業側が創出する必要があるかもしれない。例えば職場の飲み会は典型的な機会の一つといえるが、性別や年齢、育児・介護といった属性や状況によって誰かが排除されることのないよう、包摂的なコミュニケーションの場を設計することが重要である。

現代の多くの企業において、従業員のパフォーマンスを客観的に評価することは容易ではない。その代替として導入されるのが上司による主観的評価であるが、主観的評価はしばしばバイアスや評価精度のばらつきといった問題を抱える手法として批判される。しかし、これまでの経済学的研究は、客観的評価が部分的に可能であっても、主観的評価の方が望ましい場合がありえることを理論的にも実証的にも示している。さらに、本稿が示したように、主観的評価であってもデータに基づいてその傾向やパターンを客観的に分析することは可能である。そのような分析を進めることで、社内の評価システムの理解が深まり、必要に応じて適切なキャリブレーションも可能となるだろう。本稿が、多くの企業において自社の評価システムを再考し、従業員の努力をより正確に評価する取り組みを促す一助となることを期待する。