| 執筆者 | 上田 晃三(早稲田大学)/及川 浩希(早稲田大学)/宮川 大介(早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

少子高齢化を背景とする人口減少が企業成長やマクロ経済に対して及ぼす影響は、先進各国に共通した関心事といえる。これまでの多くの研究では、人口減少によって労働供給が低下する結果として財やサービスの生産活動に欠かせない生産要素(労働)が制約され、一国経済に対して直接的な負の効果が生じることが指摘されてきた。また、近年では、人口減少に伴って資本蓄積やイノベーションに負の効果が生じるという間接的なチャンネルも議論されている。本研究では、人口減少が企業成長やマクロ経済に対して影響を及ぼすチャンネルとして、新たに「企業の事業承継」に焦点を当てて検討する。

第一に、人口減少のフロントランナーである日本における企業レベルの大規模パネルデータを用いて、事業承継に伴うファクトを提示した。具体的には、事業承継に伴って経営者年齢にどのような変化が生じているのか(経営者年齢の推移パターン)を描写すると共に、様々な要因をコントロールした上でなお観察される企業成長と経営者年齢の関係が逆U字形を示すことを確認したほか、経営者交代が企業成長に与える因果効果の推定を行った。これらの分析から得られた結果は、経営者の持つ経営能力が企業活動に欠かせないことを示唆している。

こうした実証事実の確認を踏まえて、第二に、事業承継の一般均衡モデルを構築した。モデルでは、企業ごとに異なる生産性をもつ企業が、自身のライフサイクルを通じて変化する経営能力を持つ経営者によって運営される状況を想定する。経営者が後継者に事業を承継することで企業固有の資源が継続して用いられるという有り様を、現在の経営者と(潜在的な)後継者の職業選択のモデルとして表現し、これを一般均衡の枠組みに埋め込んだ。このモデルは、一方において、人口成長率の低下により承継ニーズが高まるにもかかわらず後継者プールが縮小するため事業承継が困難となり、人口成長率の低下がなければ継続できた企業の退出をもたらす結果、マクロ経済に対して負の影響が生じうることを示唆している。他方で、このモデルは、経営者年齢が上昇することによる経験の蓄積、労働市場のタイト化による賃金上昇がもたらす低生産性企業と能力の低い経営者の退出圧力、さらに、後継者不足による低生産性企業の退出などによって、人口成長率の低下が一人当たり生産額のようなマクロレベルの指標に正の影響を与える可能性も示唆する。このように、人口減少がもたらす含意は必ずしも自明ではなく、定量的な検討が必要となる。

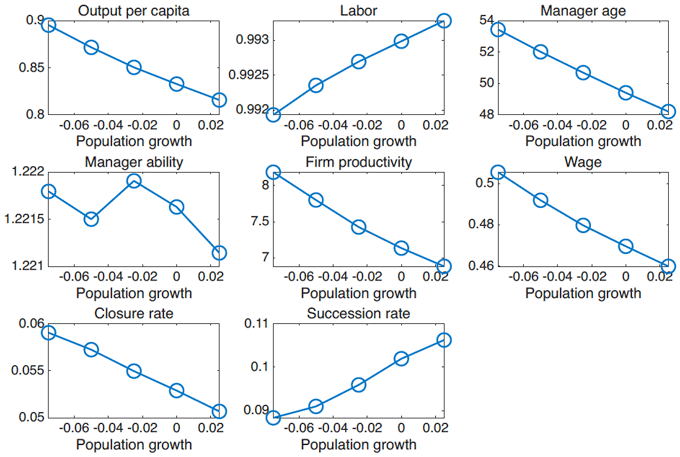

以上の議論を踏まえて、第三に、上記の実証結果などを用いて当該理論モデルを日本経済に沿うようにカリブレートすることで、人口成長率の値に対応した定常均衡をシミュレートした。下図はこの結果を示したものであり、横軸が人口成長率に対応している。まず、低い人口成長の自然な帰結として、事業承継確率が低下し、市場からの退出率が上昇する。人口減少に伴って労働投入も減少しており、総生産が低下していることが窺える。次に、こうした負の影響の一方で、経営者年齢の上昇に伴う経験の蓄積から経営者の平均的な経営能力が改善するほか、セレクションによって企業の生産性が上昇しており、一人当たり生産額も低い人口成長率のもとで上昇している。これらの結果は、事業承継というチャンネルを通じて、人口成長率の低下がマクロ経済に対して正の影響を与える可能性があることを意味している。

本研究における検討は、多くの先進各国に共通する人口減少について、企業のセレクションや経営者の経験蓄積に伴う経営能力の上昇といった複数のメカニズムが同時に作用した結果として、一人当たり指標で見たマクロ経済のパフォーマンスが改善する可能性を示唆するものであり、少子高齢化に対する政策的な取り組みに際して参照すべき追加的な視点を提供するものである。