| 執筆者 | Michela GIORCELLI(University of California, Los Angles)/樋口 裕城(上智大学)/高安 優太郎(東京大学)/田中 万理(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業生産性向上のための政策に関する考察:ラオス織機産業の事例と日本企業の海外視察団に関する初期的分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業生産性向上のための政策に関する考察:ラオス織機産業の事例と日本企業の海外視察団に関する初期的分析」プロジェクト

第二次世界大戦後、日本は欧米に比べて製造業の生産性が大きく劣っていました。この格差を縮めるため、米国の主導で「生産性運動」と呼ばれる大規模な経営改善プログラムが実施されました。このプログラムでは、日本企業の経営者や管理職が米国を中心とする海外企業を視察し、最新の経営手法や労務管理の方法を学びました。本研究は、日本における生産性運動の効果を初めて企業レベルのデータで分析したものです。

私たちは、参加企業の名簿を新たに電子化し、同時期の株式上場企業データと突き合わせて分析を行いました。結果は三つにまとめられます。第一に、参加者の属性は歴史資料の記述と一致しており、多くが民間企業の経営幹部や中間管理職でした。視察団は製造業が最大の割合を占め、テーマ別(経営や生産性関連が多い)または業種別に編成され、初期は主に米国を訪れていました。

第二に、プログラム参加企業は、開始時から従業員数や売上高の面で有意に規模が大きく、規模の大きい企業が優先的に参加していた可能性が示されました。

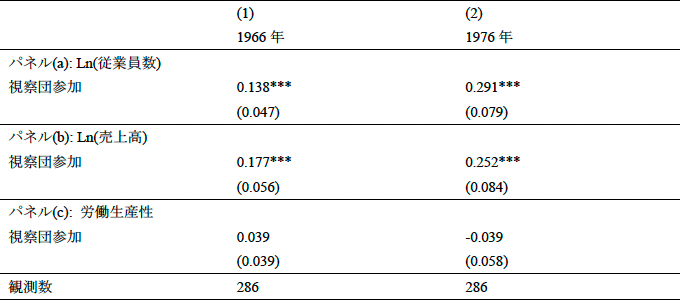

第三に、傾向スコア・マッチングによる比較では、参加企業は10年後・20年後に従業員数や売上高が増加しており、長期的に事業規模を拡大していたことが分かりました。ただし、労働生産性への効果は小さく統計的に有意ではなく、この売上成長は生産性向上ではなく規模拡大によるものである可能性が高いことが示唆されました(表1)。

これらの結果は、株式上場企業に限られた分析であり、中小企業を含めたより広範なデータによる検証が今後必要です。しかし、本研究は、大規模な管理者研修や国際的な知識移転が企業の長期的な規模拡大に寄与し得ることを示唆しています。政策的には、こうしたプログラムをより幅広い企業層に開放することで、産業全体の成長や競争力向上につながる可能性があります。