| 執筆者 | Jonas HJORT(University College London / University of Oslo)/齊藤 有希子(上席研究員(特任))/立石 泰佳(University College London)/Linda WU(University of British Columbia) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | イノベーション、グローバリゼーションと雇用 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

地域経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「イノベーション、グローバリゼーションと雇用」プロジェクト

日本企業は長年、主にアジア地域への海外直接投資(FDI)を通じて、生産コストの削減と国際競争力の確保を図ってきた。特に製造業では、労働集約的な工程を日本から賃金水準の低い国に移転する「垂直型FDI」が盛んに行われてきた。こうした投資は、日本企業にとってはコスト削減や海外市場へのアクセスを可能にする一方、受け入れ国にとっても雇用創出、技術やノウハウの移転、国際的な生産ネットワークへの参入といった恩恵をもたらしてきた。しかし近年、多くのアジア諸国で賃金が急速に上昇し、日本の賃金が過去数十年ほぼ横ばいで推移してきたことにより、日本企業は投資先国との賃金差縮小という新たな課題に直面している。このような賃金上昇は、現地法人の労働コストを押し上げ、従来のコスト優位性を徐々に弱めている。

本研究では、この賃金差の縮小が日本企業の海外直接投資戦略に与える影響を明らかにすることを目的とし、二つの分析を行った。第一に、過去20年間の政府統計を用いて、日本の親会社と海外子会社を企業レベルで結び付けたパネルデータを構築し、日本のFDIの地理的分布、業種構成、雇用構造、および日系企業と現地企業の賃金差の推移を分析した。第二に、2024年11月にアジアでのFDI経験を持つ日本企業8,000社を対象に独自のアンケート調査を実施し、1,388社からの回答をもとに、賃金上昇への対応戦略を詳細に分析した。

行政データの分析から、日本のFDIは地理的にアジアに集中しており、中国、タイ、ベトナムが主要な投資先であることが確認された。製造業はFDI全体の大部分を占め、とりわけ賃金水準が低い国ほど製造業比率が高い。平均的にアジアの子会社、特に製造業での賃金は日本の親会社の賃金を大きく下回る。一方で、近年この賃金差は急速に縮小しており、新規投資の減速や撤退件数の増加と同時期に進行していることが明らかになった。

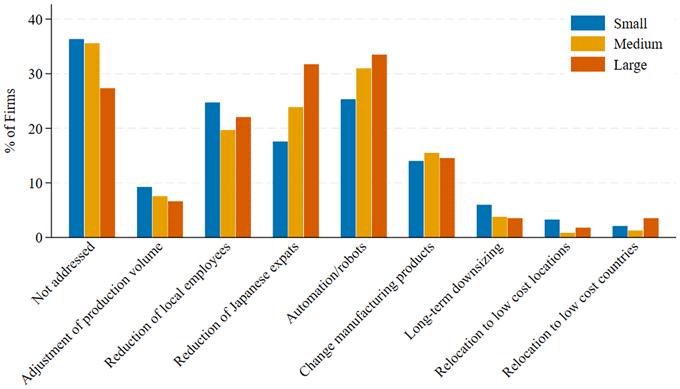

アンケート調査の結果、製造業では依然として「安価な労働力」が主要な投資動機である一方、非製造業では「市場アクセス」や「取引先への同行」が重要視されていた。賃金設定に関しては、現地企業の賃金水準が大きな影響を持ち、回答企業の約9割が、過去2-3年間に現地の賃金上昇に合わせて子会社の賃金を引き上げていた。賃金上昇への長期的な戦略としては、約3割の企業が「何も対応していない」と答え、対応を行う場合もコスト削減にとどまっていた。具体的には、自動化やロボットの導入、日本人駐在員の削減などが挙げられた。拠点の移転や撤退は比較的少ない。一方で、「投資先国での現地法人賃金の上昇率」と「労働コスト増加を理由とした撤退」の間に正の相関が確認された。この結果は、労働コスト上昇が撤退の主因ではない場合でも、一部の企業にとっては重要な撤退要因となり得ることを示している。

本研究は、賃金格差の縮小という構造変化が、日本企業のアジアにおける海外直接投資活動に長期的影響を与える可能性を示唆する。現状では多くの企業が現地にとどまり、賃金レベルの上昇に子会社の賃金を上げることで対応しているが、日本との賃金差の収斂がさらに進めば、アジアでのFDI活動の減速や再編が進む可能性がある。