| 執筆者 | 淺井 顕太郎(京都大学)/原田 三寛(東京商工リサーチ)/久保 克行(早稲田大学)/宮川 大介(早稲田大学)/山野井 順一(早稲田大学)/柳岡 優希(東京商工リサーチ) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

上場企業の組織不正を抑制する最も重要な要因の一つとして、資本市場からの規律付けが議論されてきた。一方で、こうした規律付けを受けない非上場企業について、どのような要因が組織不正を抑制するかについては必ずしも明らかにされていない。非上場企業は企業全体の多数を占めているにもかかわらず、不正行為とその決定要因に関する実証的研究は限られている。本研究では、2010年から2024年までの日本の非上場中小建設企業99,364社に対する行政処分(組織不正が行われたことの証左)という独自のデータセットを用いて、組織不正に至る要因を実証的に検証した。サンプルサイズは、744,862企業―年である。

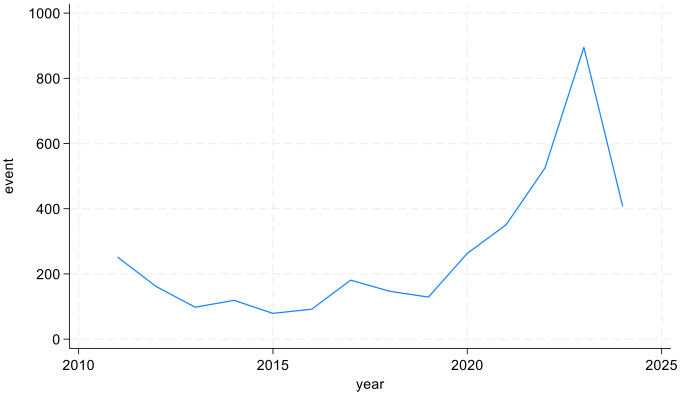

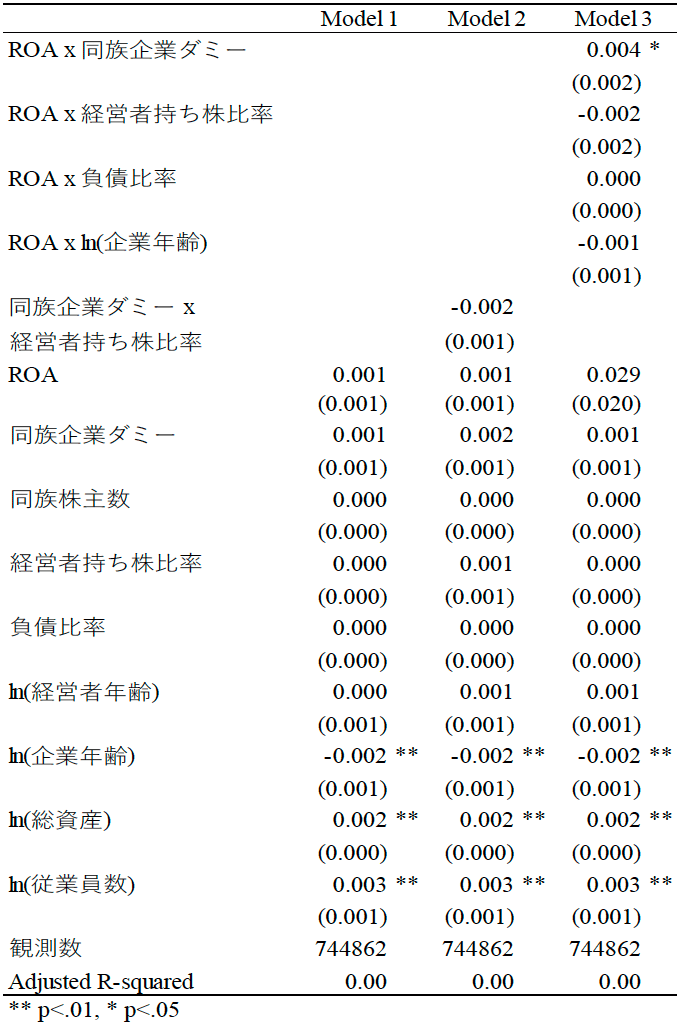

主要な発見としては、以下のとおりである。第一に、中小建設業への不利益処分の件数は、図表1が示すように2020年までは安定的であるが、2020年以降に一時的に増加し、近年また低下する傾向がみられた。第二に、図表2が示すように、企業の設立からの年数がより長い企業、企業規模がより小さい企業ほど、不正を行う可能性が低いことが明らかになった。第三に、同族企業は業績が良好なときに、不正に及ぶ傾向が高まることが確認された。最後に、8地方区分に分割した分析において、地理的な特性により、各変数の係数の符号、統計的有意性が変化することが確認された。これは、各地域による特性により、ガバナンス特性の組織不正への影響が異なることを示唆している。例えば、地域間での競争環境、法の執行体制、文化的な背景の差異が影響を与えているのかもしれない。

本研究成果から、同族企業は必ずしも組織不正を起こしやすいわけではなく、業績が不調時には引き締めた経営を行うが、業績が好調の際には、ガバナンスが効かなくなる可能性が示唆される。どのようなときに同族企業に対してのガバナンスが特に必要であるかについて、ファミリーガバナンス関連の政策的な示唆が得られよう。