| 執筆者 | 田中 清泰(ジェトロ・アジア経済研究所) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業のグローバルな経済活動が直面する課題と直接投資の効果に関する研究 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業のグローバルな経済活動が直面する課題と直接投資の効果に関する研究」プロジェクト

外国資本企業による日本企業の合併・買収(M&A)は、買収後の業績改善につながっているのだろうか。もし外資企業が日本市場に進出することで日本経済に貢献しているのであれば、優れた経営資源の移転や経営手法の共有によって、買収された日本企業にはシナジー効果が生まれ、業績が向上すると考えるのが自然である。実際、日本政府は外資企業の日本市場への参入を支援しており、このような見方は政策の方向性とも一致している。

しかし一方で、逆の可能性もある。すなわち、合併・買収によって「アナジー効果」が生じるケースも考えられる。 外資企業と日本企業の間には、経営体制や組織文化、意思決定のプロセスなどにおいて多くの違いが存在するため、買収後に外資企業が日本企業の経営を担っても、こうした違いが障壁となり、業績が悪化する可能性も否定できない。

理論的には、外資企業による企業買収は、買収先企業の業績を改善させる可能性もあれば、逆に悪化させる可能性もある。したがって、日本国内で実際に行われた外資による買収事例を丁寧に分析することで、外資企業に買収された日本企業の業績が改善したケースや、逆に業績が悪化したケースを観察することが可能である。多くの事例研究を踏まえれば、買収の効果は一律ではなく、外資企業と日本企業の間の経営体制、組織文化、意思決定のスタイルなど、両者の関係性や適合度によって左右されるという知見が導かれるであろう。

一方で、外資買収が買収先企業の経営状況に与える影響について、全体としてどのような傾向があるのかは依然として重要な問いである。特に、日本経済を対象とした政策立案においては、国内で実際に行われた外資買収の「平均的な効果」に関する定量的な知見が不可欠である。個別の事例には、一時的な業績の変動や企業固有の外部要因が含まれるため、事例研究ではこうした全体的な傾向を把握することは難しい。そのため、統計的手法を用いた計量分析によって、外資買収の平均的な影響を客観的に検証することが求められる。

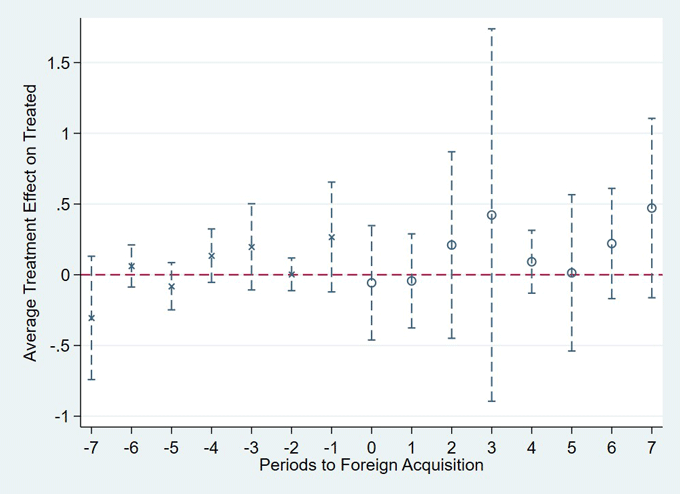

このような観点から、本研究では、1996年から2019年にかけて日本企業の合併・買収を通じて日本市場に進出した外資系企業のデータベースを構築し、最新の計量経済学的手法を活用して外資による買収が日本企業の生産性に与える因果効果を検証した。分析の結果、外資買収は買収先企業の生産性に対して統計的に有意な影響を及ぼしていないことが明らかとなった(図1参照)。 すなわち、外資に買収された日本企業は、仮に買収されなかった場合と比較して、買収後の生産性が平均的に見て改善しているわけでも、悪化しているわけでもない。

さらに本研究では、外資による企業買収の効果について、複数の観点から検証を行った。具体的には、産業分類(製造業とサービス業)、外資企業の母国籍(米国、欧州、アジア)、および売上高・雇用・賃金といった主要な経営指標に焦点を当てて分析した。その結果、いずれの分類・指標においても、外資買収が統計的に有意な影響を及ぼしているとは確認されなかった。つまり、外資買収の効果は平均的に見て限定的であり、業種や外資の母国、企業規模にかかわらず、生産性や経営指標に対する明確な改善・悪化の傾向は認められなかった。

本研究から得られる主な示唆は以下の通りである。第一に、外資系企業は一般的に高い生産性を有していることが知られているが、日本市場において外資に買収された日本企業の生産性は必ずしも改善していない。本研究の結果は、外資企業の優位性に対する一般的認識と対照的である。

第二に、先進国と比較して、日本における対内直接投資のうち合併・買収(M&A)が占める割合は相対的に小さいことが指摘されている。本研究の結果を踏まえると、日本市場において外資企業が買収先企業の業績を簡単に改善できるわけではないため、外資企業はM&Aよりも新規設立による市場参入を選好している可能性がある。第三に、他国における実証研究でも、外資買収の効果は一様ではなく、国や産業によって異なる傾向が報告されている。したがって、本研究において対日M&Aの効果が統計的に確認されなかったことは、先行研究と必ずしも矛盾するものではない。その要因として、本研究は段階的差の差推定という新しい推定方法で計量経済学の問題を対処した点を挙げられる。また、実態として日本市場は競争が激しく成長性が限定的なため、外資企業が日本企業の経営を担うこと自体に構造的な困難が存在する可能性も要因として挙げられる。

- 参考文献

-

- Callaway, Brantly, Sant’Anna, Pedro H.C. 2021. Difference-in-differences with multiple time periods. Journal of Econometrics, 225(2), 200-230.