| 執筆者 | 川窪 悦章(研究員(特任))/鈴木 崇文(愛知淑徳大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 法人課税の今後の課題と実証分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「法人課税の今後の課題と実証分析」プロジェクト

近年、大規模工場の移転および新設は、産業構造再編の強力な原動力として世界的に注目されるようになっている。特に日本では、TSMCの熊本工場などの誘致が進められ、地域経済活性化や生産能力強化が期待されている。しかし、大規模工場の進出が本当に地域企業にプラスの影響をもたらすのか、誰がその恩恵を受けるのかについては、十分な検討が必要である。本研究では、工業統計調査、工場立地動向調査および東京商工リサーチの企業間取引関係データを用いて、大規模工場の進出が地域のサプライヤー企業に与える影響を実証的に分析した。

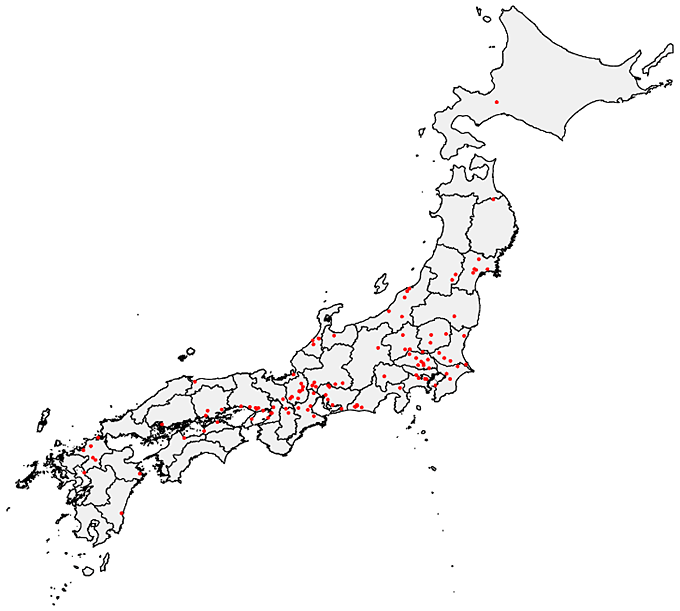

図1は本研究において「大規模工場」と定義した、2010年から2016年において50億円以上の初期投資を行い新設した工場の分布を示している。図からは、東京、大阪、名古屋、福岡など主要都市の郊外に多くの大規模工場が開設されていることが分かる。

本研究では、これらの工場が設立された地域に注目し、近隣で新たにサプライヤーとなった地元工場への影響を検証する。具体的には、新設工場から一定の距離圏内における新規サプライヤーとサプライヤーにならなかった工場とをDifference-in-differences法により比較した。

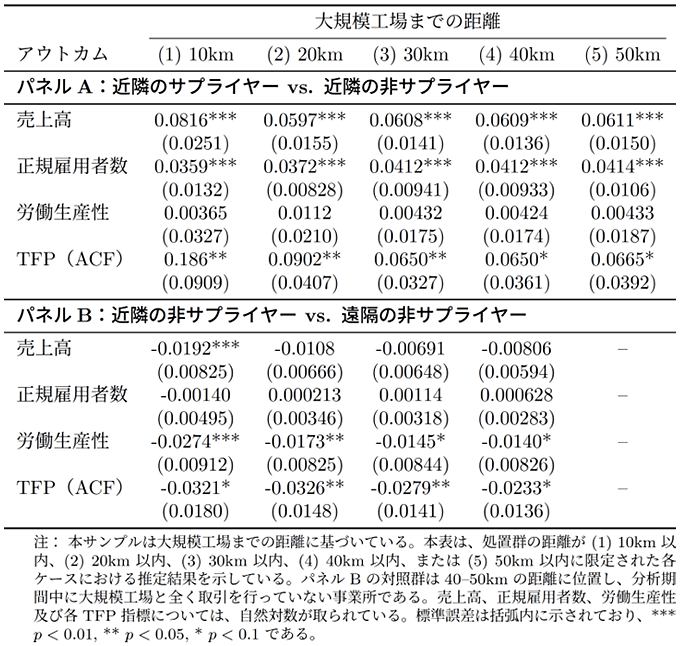

表1パネルAは、大規模工場の近隣において新たにサプライヤーとなった工場とそうでない工場とを比較した結果を示している。大規模工場から10km圏内に位置する工場では、売上高が8.16%、正規雇用が3.59%増加し、いずれも統計的に有意であることが示されている。距離の閾値を20km、30km、40km、50kmと拡大すると、売上高への正の効果は有意に残るものの効果の大きさはやや小さくなる一方、雇用への影響の大きさは大きく変化しないか、もしくはやや増加している。加えて、いずれの変数においても、30km以上に距離を拡大しても係数の大きさがほとんど変化しないことから、大規模工場から一定程度離れてもサプライヤーになることの効果は安定して維持されていることが示唆される。したがって、大規模工場への空間的近接性は波及効果の強度を決定する重要な要因であるが、サプライヤーとして大規模工場と繋がること自体が一定の正の波及効果を生み出していることが分かる。

また、生産性への影響に関しては、労働生産性への影響は全ての距離圏内において統計的に有意ではなかったが、全要素生産性(TFP)は一貫して正の効果を示している。大規模工場から10km以内の企業で18.6%上昇し、30km以内の企業でも5%水準で6.5%の増加が確認される。また、工場の活動成果の指標と同様に、30km以上に距離を拡大しても係数の大きさがほとんど変化しないことから、大規模工場から一定距離離れてもサプライヤーとなる正の効果は安定して維持されている。

以上の推定結果から、大規模工場の新設がサプライチェーンを通じて地域内の既存企業に波及効果をもたらすことが示唆される。また、新設工場に地理的に近接する企業は、大規模工場との取引によってより多くの利益を享受しており、工場からの距離が離れたとしても効果は一定程度持続することも示される。

一方、大規模工場の進出に伴って生じる地元の非サプライヤー工場はどのような影響を受けるのだろうか。大規模工場が地域経済にプラスの効果をもたらすのか、あるいは地元の他産業や非サプライヤー工場にマイナスの影響を与えるのかは、政策的にも重要な論点である。そこで、追加の分析として、地元に所在する非サプライヤー工場と地理的に離れた地域の非サプライヤー工場をそれぞれ処置群と対照群とした比較を行い、大規模工場の立地が非サプライヤー工場に与える影響を検討した。

推定結果は表1パネルBに示されている。距離が10km以内の推定結果からは、地元の非サプライヤー工場は遠隔地の非サプライヤー工場に比して、売上高が1.92%有意に低下していることが分かる。正規雇用者数は統計的に有意ではないものの係数は負になっている。生産性指標においても、労働生産性は2.74%の低下、TFPも3%の低下が示されている。また、大規模工場までの距離範囲を拡大すると、売上高に関する推定値は係数が小さくなり非有意となるが、生産性に関しては、距離範囲が拡大しても係数の減少度合いは小さい。

以上から、大規模工場が進出してサプライヤーとなった工場が成長する陰で、同地域内の非サプライヤー工場が競争の激化などにより相対的に「敗者」となることが示唆される。これらの結果は、地元サプライヤー工場が大規模工場との取引拡大によって利益を享受する一方、同じ地域の非サプライヤー工場には負の効果が及ぶ可能性を示している。

以上の結果は、「大規模工場の進出が地域間での勝ち組と負け組を生む」という構図にとどまらず、同じ地域の内部でも「勝者」と「敗者」が併存する可能性を強調するものである。地域レベルでみれば「誘致の成功」に映る事例であっても、地域内の工場が一様に恩恵を受けるわけではなく、工場間の差が明確に生じる場合がある。このことから、政策的には大規模工場と地元サプライヤーのマッチングを促進するのみならず、競争条件から取り残される工場をどのように支援し、バランスの取れた地域経済成長につなげるか、より慎重に検討する必要があると考えられる。