| 執筆者 | 北尾 早霧(ファカルティフェロー)/鈴木 通雄(東北大学)/山田 知明(明治大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 家計の異質性、個人・家族とマクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「家計の異質性、個人・家族とマクロ経済」プロジェクト

本研究は、日本の地方自治体が保有する匿名化された住民税の行政記録を用いて、個人および世帯の所得格差と給与所得リスクの動態を明らかにする。ベンチマーク分析では一つの自治体のデータに限定し、主な分析対象を25〜59歳の男性労働者としているが、分析期間は2011年から2021年にわたり、当該自治体の全住民を網羅する行政データならではの高精度かつ長期のパネル構造を活かすことで、サーベイデータに伴いがちな測定誤差、サンプル脱落、申告漏れといった問題を排除した分析が可能となっている。さらに、個人と世帯を識別できる構造を有するため、世帯単位での所得集計や家計内のリスク分散の働きについても検証できる。

分析では、所得変動を持続的な要因と一時的な要因に分解し、その持続性が過去の所得水準やショックの大きさによってどのように変化するかを推定している。推定結果からは、個人が過去の所得履歴と整合的なショックを受けた場合(高所得者が正のショック、低所得者が負のショックを受ける場合)には持続性が高い一方で、「逆転」ショック、すなわち高所得者が大幅な負のショックを受ける場合や低所得者が大幅な正のショックを受ける場合には、持続性が急激に低下することが明らかになった。これは、失職やキャリア転換といった構造的な変化が個人の所得軌道を根本的にリセットする可能性を示唆している。このような非線形で状態依存的な所得動態は、従来の線形モデルでは捉えることができない重要な特徴である。

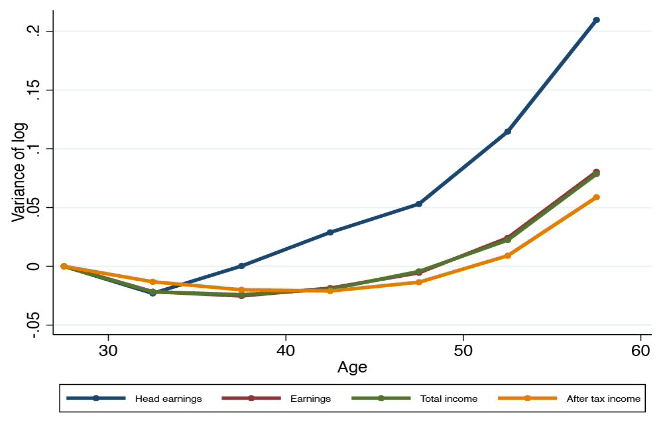

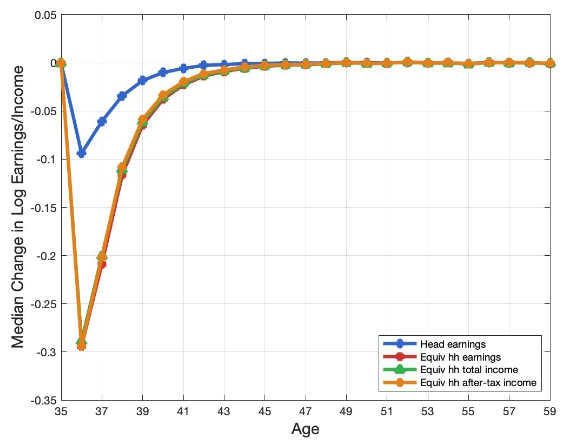

個人と世帯の格差の比較では、世帯人数を考慮した等価(equivalized)世帯所得は個人所得よりも常に格差が小さいことがわかった。また、ライフサイクルを通じた格差について比較すると、個人所得の格差は年齢とともにほぼ単調に拡大するのに対し、等価世帯所得の格差は若・中年期に低く抑えられ、後半で上昇するJ字型のパターンを描く。(図1参照)これは、配偶者間での所得補完や家計内の労働供給調整といった平準化メカニズムが作用している可能性を示唆している。他方で、動学的な分析では異なる側面が明らかになった。持続的な所得ショックに対するインパルス応答分析において、同じパーセンタイルの所得変動が生じた場合、等価世帯所得の変化率は世帯主単独の所得変化率よりも大きくなることが確認された。(図2参照)このことは、クロスセクションで観察される平準化効果が、持続的なショックに対しては必ずしも保険機能として働かない可能性を示している。背景には、夫婦双方が類似の産業や職種に属しており同時に影響を受けるケース、介護や育児などの事情で一方のショックに伴って配偶者の労働時間も減少するケース、さらにはショックによって世帯構成が変化し等価化所得の計算基準が変わるといった要因があると考えられる。

また、税引後の所得分布をみると、累進税率構造を持つ税制が格差縮小効果をもつことが示された。基礎控除や給与所得控除により低所得層の税負担が軽減される一方、高所得層により高い税率が適用されることで、所得格差の抑制に寄与していることが確認された。もっとも、本研究のデータには公的移転に関する情報が含まれておらず、出産や介護といったライフイベントに伴う所得減少が育児休業給付金や介護給付などでどの程度補われているかは観察できないため、世帯所得の変動幅は実際よりも大きく見積もられている可能性がある。こうした限界はあるものの、本研究は日本の行政データを用いた稀有な長期パネル分析として、所得変動の非線形性とその政策的含意を明らかにしており、全国規模のデータや移転情報を統合することで、より精緻な社会保険制度設計や福祉政策の評価が可能になることを示唆している。