| 執筆者 | 細野 薫(ファカルティフェロー)/布袋 正樹(大東文化大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

社会保険料の増加は雇用、労働コスト、売上収入に影響を及ぼす可能性があるが、その影響の仕方は十分に理解されていない。本研究では、日本の被用者保険の適用拡大(2016年10月以降)を準自然実験とみなした実証分析を行い、社会保険料の増加が企業行動に及ぼす影響について理解を深める。被用者保険は会社員や公務員などが加入する保険(厚生年金保険・健康保険)であり、保険料負担は概ね労使折半となっている。改革前、被用者保険はすべての法人のフルタイム労働者と週30時間以上働くパートタイム労働者に強制適用されていたが、改革後は強制適用の対象が従業員数(フルタイム労働者数+週30時間以上働くパートタイム労働者数)500人超の法人に雇用され、週20時間以上30時間未満働くパートタイム労働者に拡大された。この改革により、従業員数500人超の企業では社会保険料負担が増加し、企業行動に何らかの影響を及ぼした可能性がある。特に、パートタイム労働者(週20時間以上30時間未満働く)の割合が多い企業においてはそうした影響が顕著だったのではないかと予想される。

本研究では、2013-2019年度の経済産業省「企業活動基本調査」(企業レベルデータ)を用いて分析を行った。ただし、週30時間以上働くパートタイム労働者数や各パートタイム労働者の週労働時間のデータはないため、正規労働者数、総労働者数(正規労働者数+パートタイム労働者数)、パートタイム労働者の週平均労働時間を用いて、改革後、パートタイム労働者に対して新たに被用者保険が適用された企業を判別する(注1)。具体的には、2013-2019年度において正規労働者が500人超2000人以下の企業を処置群、同期間において正規労働者数が200人超かつ労働者数合計が500人以下の企業を対照群とする。ただし、両者ともに改革直前(2015年度)のパートタイム労働者の週平均労働時間が20時間以上30時間未満の企業に限る。処置群はパートタイム労働者に対して、改革後、新たに被用者保険が適用される企業、対照群は新たに適用されない企業を示す。さらに、処置群のうち、改革直前のパートタイム労働者数の割合が対照群の最大値よりも大きな企業を高処置群、対照群と同じ範囲の企業を低処置群とする。

まずは、改革直前のパートタイム労働者の割合が低い低処置群(平均11%)と対照群(平均10%)について、改革前後の行動変化の違いを比較した。①パートタイム労働者の平均労働時間、②パートタイム労働者数、③正規労働者数、④週40時間換算の総労働者数(正規労働者数+パートタイム労働者の週労働時間合計/40時間)、⑤給与総額(社会保険料の企業負担を含む)、⑥有形固定資産、⑦売上収入、⑧営業利益/基準年の売上収入(基準年=2015年度)をアウトカム変数にする推定を行ったところ、すべてのアウトカム変数の改革前後の変化は低処置群と対照群の間で有意な違いがなかった。これは、低処置群のパートタイム労働者数の割合が低く改革の影響が小さいため、低処置群企業が対照群企業と大きく乖離する行動をとらなかったことを示唆する。

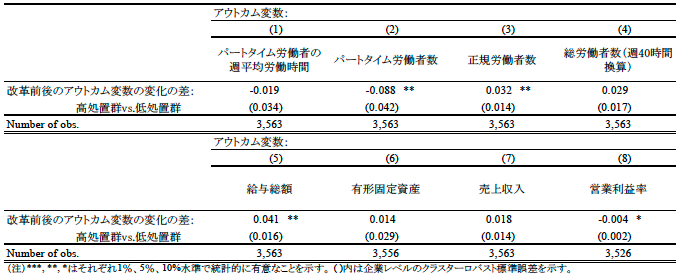

次に、改革直前のパートタイム労働者の割合が高い高処置群(平均74%)と、その割合が低い低処置群について、改革前後のアウトカム変数の差異を比較した。推定結果(表1)より、高処置群のパートタイム労働者数が(低処置群と比べて)有意に減少する一方で、正規労働者数が有意に増加した。これはパートタイム労働者から正規労働者への代替が起きたことを示唆する。また、高処置群の給与総額は有意に増加し、営業利益率は低下した。給与総額の増加は、新たに被用者保険が適用されたパートタイム労働者に対する企業の保険料負担の増加や正規労働者への代替を反映しており、利益率の減少は企業が社会保険料増加の一部を負担したことを示唆する。

表1には示していないが、高処置群と低処置群について、基準年(改革直前の2015年度)からの毎年の行動変化の差異を比較すると、高処置群のパートタイム労働者の平均労働時間は2017-2019年度において有意に減少しており、週20時間以上30時間未満働くパートタイム労働者(新たに被用者保険が適用される)が減少し、週20時間未満のパートタイム労働者が増えたことを示唆する。また、高処置群の売上収入が増加し2016年度は有意になっている。その理由の一つとして、総労働者数(週40時間換算)の増加(2016年度は有意に増加)による産出量の増加が寄与したと考えられるが、これによりすべてを説明することはできない。したがって、高処置群が労働コストの増加を生産物価格に転嫁したことを反映している可能性が高い。さらに、高処置群の中でも、成長性が高い企業は(成長性が低い企業と比べて)正規労働者への代替や給与総額の増加が大きく、売上収入の増加が大きいことが示された。これらの結果は、成長性が高い企業は製品差別化などにより、労働コストの増加を生産物価格に転嫁しやすいことを示唆する。

2016年以降も被用者保険制度の改革が進展し、パートタイム労働者に被用者保険が強制適用される従業員数要件は、2022年10月には100人超、2024年10月からは50人超まで引き下げられ、強制適用されるパートタイム労働者の範囲が拡大された。今後は10年かけて従業員数要件が段階的に引き下げられ撤廃される予定である。本研究の分析結果を踏まえると、パートタイム労働者の割合が低い企業や、パートタイム労働者の割合が高い企業でも高成長の企業については生産力が低下する可能性は低い。一方、停滞した企業についてはパートタイム労働者(及び労働時間)の減少が生産力を低下させる可能性が高い。短期的には、そうした企業の負担を軽減する政策は必要だと考えられるが、長期的には企業自身の成長によって対処できるようになることが望ましい。その意味で企業(特に中小企業)の成長を促す政策(生産性向上投資やM&Aなどを促進する仕組み)がこれまで以上に重要になるだろう。

- 脚注

-

- ^ 厳密には、被用者保険が新たに適用される労働者は次の5条件を満たす者である。①従業員数500人超の企業に所属する、②週労働時間が20時間以上30時間未満のパートタイム労働者、③月額賃金8.8万円以上、④勤務期間1年以上見込み、⑤学生以外。本研究ではデータ制約のため、条件③~⑤を考慮していない。