| 執筆者 | 吉田 裕司(滋賀大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 為替レートと日本経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

マクロ経済と少子高齢化プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「為替レートと日本経済」プロジェクト

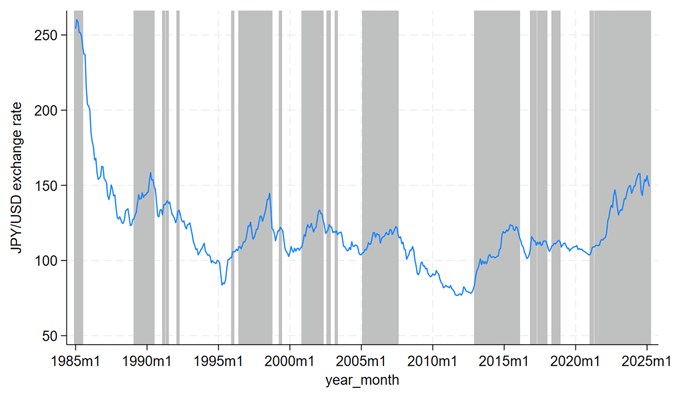

為替レートは、トレンドに沿って大きく水準を変えたり、突然に逆方向に進みだすことがある。また、数十年前の水準に戻ることもあり、例えば、1987年2月の平均円ドルレートは153.48であったが、約40年後の2024年4月の平均円ドルレートは153.43で、ほぼ同じ水準である。しかし、40年前は1985年9月のプラザ合意から円高方向に大きく進んだ時期であり、近年のコロナ回復期は円安方向に急激に進んでいるということで背景が異なる。「今は円高なのか円安なのか?」という質問には、為替レートの数値だけから正しく答えることは出来ない。

マクロ経済変数を含めた様々な情報を利用することで、上記の質問に答えるモデルを作成することは可能かもしれない。しかし、為替レートを説明する実証モデルを経済学に依拠して、為替ファンダメンタルズと呼ばれるマクロ経済変数を用いても、予測誤差を基準として評価すると芳しくないことは1980年代から知られている。また、為替レートが為替ファンダメンタルズに従わないのは、そもそも経済モデルに問題があるのか、それとも人々の行動や期待形成が合理的でないのではないかという考え方もある。それでは、合理的であれ非合理的であれ、人々がその時の為替レートをどのように受け止めているかという「主観的」なものを、データによって計測するという「客観的」な指標を提供しようと考えたのが本研究のきっかけである。

具体的には、本研究では「為替レート認知インデックス」というのものを提唱する。(1) 1985年1月から2025年3月までの「円高」と「円安」というキーワードを含む日本経済新聞の朝刊・夕刊に掲載された記事の件数を一カ月単位で計測する。(2) 分子を「円安記事数マイナス円高記事数」、分母を「円安記事数プラス円高記事数」として、100を乗じることで「為替レート認知インデックス」が-100から+100までの値をとり、プラスであれば「円安」をマイナスであれば「円高」を示す。図1では、青色の実線が円ドルレートを示し、灰色部分が「円安」の認知を示し、白色の部分が「円高」の認知を示している。為替レート認知インデックスは、どうやら前述したプラザ合意以降とコロナ回復期の背景を上手く捉えているようである。

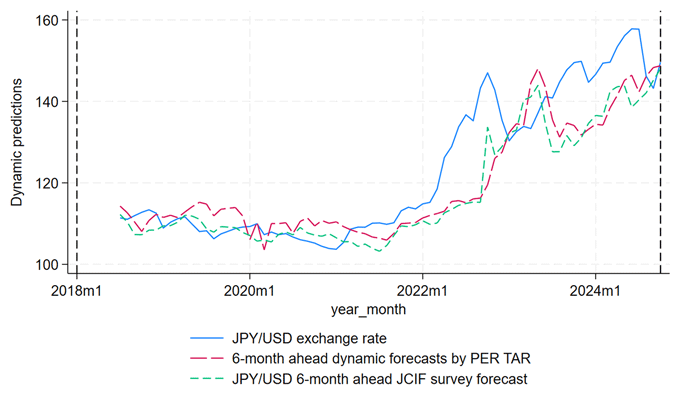

そこで、この「為替レート認知インデックス」の情報がどのように有益に活用できるかが次の課題となる。まずはもっともシンプルに本研究の焦点である為替レート自体の予測に役立つかを検証した。論文内では、為替レートの情報だけを活用した予測モデルを基準とすると、「為替レート認知インデックス」を活用することで、大幅に予測精度の改善が確認できた。次に、国際金融情報センター(JCIF)が提供している円ドルレートの6カ月先予測と、「為替レート認知インデックス」を活用した閾値自己相関モデル(TAR, threshold autoregressive model)を比較すると、予測誤差を評価するRMSE(root mean squared error)ではほとんど同じ予測力を持っていることが示された。図2では、青色実線が月次円ドルレート、緑色破線がJCIFの6カ月先サーベイ予測、赤色破線が「為替レート認知インデックス」を利用した6カ月先予測である。為替レートの情報に、新聞記事数を基盤とする「為替レート認知インデックス」の情報を加えると、市場参加者の予測に近い予測精度が得られた。また、興味深いことには、JCIFの6カ月予測と「為替レート認知インデックス」の相関は負であった(観測数473で、相関は-0.1411なので統計的に有意)。

最後に本研究の政策インプリケーションについて述べて結語とする。一つには、本研究の「為替レート認知インデックス」は、為替レートを含むあらゆる国際マクロモデルの実証研究で利用できる可能性がある。例えば、貿易収支や所得収支を含む国際収支モデルの実証研究。または、為替レートの変化が輸入価格や消費者物価指数に与える影響を分析する為替パススルーの実証研究。円安が輸出企業の株価に与える影響を計測する為替エクスポージャーの実証研究。米国金融政策の変化が日本経済に及ぼす影響を計測する実証研究と、例を挙げると枚挙にいとまがない。また二つ目として、為替レート水準が同じような水準であっても「為替レート認知インデックス」が「円安」なのか「円高」なのかによって、日本経済の活動が異なることを示せるかもしれない。日本企業の海外直接投資は単純に市場レートに反応するのではなく、「為替レート認知インデックス」に反応しているかもしれない。もしくは、日本の消費者の消費行動は、市場レートには影響を受けないが「為替レート認知インデックス」から影響を受けているかもしれない。このように、「為替レート認知インデックス」が影響を及ぼす範囲を今後の研究で特定できると、日本の経済政策のファインチューニングに大きな貢献が出来る可能性がある。今後の研究の進展に期待をしている。