| 執筆者 | 井上 敦(NIRA総合研究開発機構)/田中 隆一(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 教育政策のミクロ計量分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「教育政策のミクロ計量分析」プロジェクト

研究の背景と目的

学校でのいじめは、被害者・加害者双方に精神的・身体的な悪影響を与えるだけでなく、その後の学業成績や労働市場における成果にも負の影響を及ぼすことが知られている。また、学校内での暴力や非行は、直接の当事者だけでなく周囲の生徒にも悪影響をもたらすため、教育現場における深刻な課題として国際的に注目されている。日本でも近年、認知されるいじめの件数が急増しており、2023年度には過去最多となる約73万件(児童・生徒1,000人あたり57.9件)が報告されている。学校内暴力がもたらす社会的コストは極めて大きく、有効な予防策や介入策の必要性は喫緊の課題となっている。

本研究は、ある日本の自治体で実施された小学生を対象としたパネルデータを用いて、いじめ被害が翌年度の学力、非認知能力、および友人関係の形成に与える影響を定量的に明らかにすることを目的としている。特に、学力や非認知能力だけでなく友人関係の形成にも焦点を当て、いじめ被害が児童の総合的な成長に与える影響を包括的に分析することを試みた。

主な結果と政策的含意

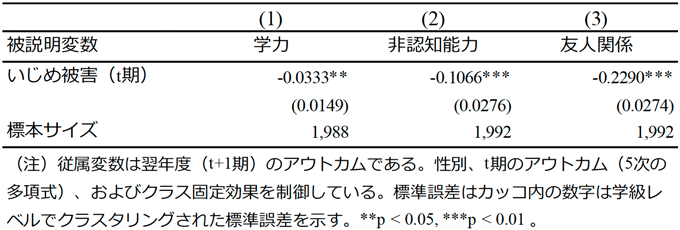

- いじめ被害は学力向上を阻害する

いじめ被害が1標準偏差増えるごとに、学力テストスコアの伸びが約0.03~0.05標準偏差低下することが確認された。 - 非認知能力の発達を阻害する

いじめ被害が1標準偏差増えるごとに、学習意欲などで計測した非認知能力の成長が約0.11標準偏差低下することが示された。 - 友人関係の形成を阻害する

いじめ被害が1標準偏差増えると、友人関係の形成が約0.23標準偏差も低下することが明らかとなった。 - 周囲の児童のいじめ被害による影響

クラス全体でいじめが広がると、直接いじめを受けていない児童であっても学力が有意に低下することが確認された。

以上の結果から、いじめは児童の人的資本および学校内の社会的資本の形成を阻害することが示された。学力・非認知能力・友人関係は相互に密接に関連しており、いじめによってこれらの多面的な成長が総合的に阻害されるリスクが懸念される。児童の幅広い成長を支えるためには、効果的ないじめ防止策を教育政策上の重要課題として推進する必要がある。

さらに、いじめは直接の被害者だけでなく、クラス全体にも広範な影響を与えるため、学校現場ではクラス全体のいじめ状況をモニタリングし、適切な改善策を講じることが不可欠である。また、クラス編成時にはいじめリスクを低減するような環境づくりが求められる。

結論

本研究は、いじめ被害が児童の人的資本だけでなく社会関係資本の形成にも負の影響を及ぼすことを、定量的に明らかにした。また、いじめの影響は直接の被害者にとどまらず、クラスメイトを含む周囲の児童にも波及することを示した。こうしたいじめの影響の大きさや多面性を踏まえると、いじめを防ぐことは、被害者の苦痛を軽減するのみならず、学齢期の児童・生徒が健全な人的資本と社会関係資本を形成するためにも極めて重要である。