| 執筆者 | 白 羽(東北大学)/李 嚴筠(東北大学)/刘 欣妍(東京大学)/田中 隆一(ファカルティフェロー) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 教育政策のミクロ計量分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「教育政策のミクロ計量分析」プロジェクト

子どもの心の健康に「ゆとり」は効くのか?―2002年教育改革の影響に関する実証分析―

1. 背景

日本の教育は長年、学力重視・詰め込み型で進められてきたが、1970~80年代にかけて子どもの自殺やいじめが社会問題化し、心身への過剰な負担が懸念されるようになった。これを受けて文部科学省は、学習時間を削減し、探究的・体験的学習を重視する「ゆとり教育」へと方針を転換し、2002年には授業時間の大幅削減と完全週5日制の導入など、大規模な教育改革が実施された。本研究は、この「ゆとり教育」改革が子どもや若者の精神的健康に与えた影響を検証し、学力と心の健康のバランスをいかに取るかという教育政策上の課題に対する示唆を与えることを目的とする。

2. データと方法

本研究では、厚生労働省「国民生活基礎調査(2004–2022年)」の12~35歳の個人データを用いた反復横断分析(約67万人)のデータに、差の差(Difference-in-Differences)法を適用することで分析を行った。4月以降生まれの子どもは同学年内で1年長く「ゆとり教育」に曝されるという制度的特徴を利用し、ゆとり教育への曝露の1年分の違いがもたらす効果を検証した。さらに、総務省「社会生活基本調査(1996–2011年)」を活用し、2002年のゆとり教育改革の前後での学習時間と余暇時間の変化を検証した。

3. 主な結果

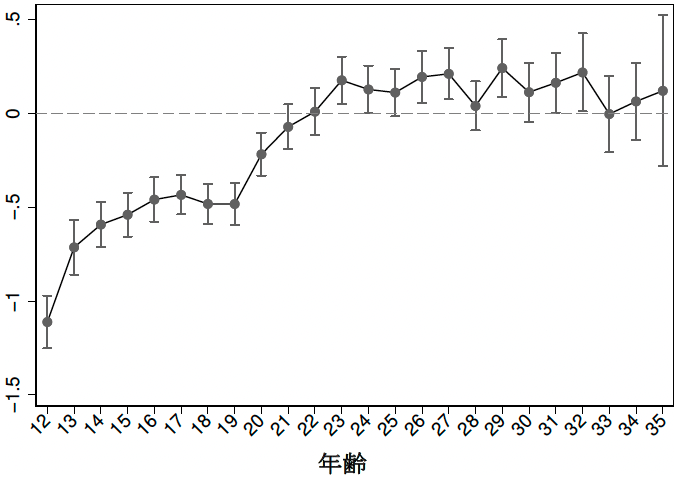

分析の結果、ゆとり教育を1年多く受けた人は、ストレス経験率の減少(-0.9ポイント)、うつ症状指標の改善(K6スコアの減少)、および睡眠の質の改善傾向が見られた。これらの改善効果は12~15歳で最も大きく、18歳(大学受験期)以降に急速に低下し、20代では効果がほぼ消失することがわかった。さらに、これらの効果が発現する潜在的なメカニズムを検証したところ、授業時間の削減により、学習時間が1日あたり最大1時間減少し、その代わりに、余暇や休息の時間が約30~45分増加したことがわかった。これにより、子どもたちが心の回復・リラックスの機会を得られるようになったと考えられる。

4. 政策的含意

教育政策においては、「学力」だけでなく「心の健康」への配慮が不可欠であることが示された。特に思春期の子どもにおいて、学習負荷の軽減が明確な心理的効果をもたらす一方で、効果は一時的である点に注意が必要である。大学進学率や将来的な所得への負の影響も確認されており、「心の健康」と「経済的成果」との間にトレードオフが存在することが示唆された。さらに、ポストゆとり期(2011年以降)の授業時間増加では、睡眠の質が悪化するなどの反動も観察された。

5. 結論

本研究は、教育の「量」—特に授業時間と内容の削減—が子どもの精神的健康に与える因果的効果を明らかにした。ゆとり教育は短期的にはメンタルヘルスを改善する有効な政策である一方で、学力や進学実績、労働市場での成果への悪影響も無視できず、「心の健康」と「経済的成果」との間にトレードオフがあることを示唆している。今後の教育政策は、心の健康と学力成果のバランスをいかに取るかを丁寧に設計する必要があり、単なる時間削減ではなく、柔軟なカリキュラム編成、休息の確保、心理的支援体制の整備といった多面的なアプローチが求められよう。