| 執筆者 | 別所 俊一郎(早稲田大学)/田中 隆一(ファカルティフェロー)/野口 晴子(早稲田大学)/川村 顕(早稲田大学)/及川 雅斗(早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 教育政策のミクロ計量分析 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

政策評価プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「教育政策のミクロ計量分析」プロジェクト

研究の背景と目的

本研究は、小学校6年生時点の「学力」と「体力」における学校内順位が、3年後の中学3年生時点の学業成績および体力にどのような影響を与えるかを分析したものである。従来の研究では学力の順位の影響は多く検討されてきたが、本研究の新規性は、「体力の順位」も同時に扱い、双方の独立的および交差的な影響を検証している点にある。

主な結果

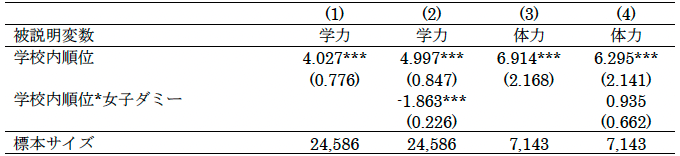

- 学校内順位が将来の成績や体力に影響:小学校6年生時点の学力や体力の順位が高いほど、中学3年生時点の該当する分野のスコアが高くなる傾向が確認された。この影響は男子において特に学力で顕著であった。

- 影響はほぼ線形:順位が10パーセンタイル向上するごとに学力スコアは約0.05標準偏差、体力スコアは約0.07標準偏差向上することが示され、順位の効果は広範囲に及ぶことが示唆された。

- 成績間のスピルオーバー効果:数学の順位が高いと国語の成績も向上する傾向があるが、逆の影響(国語の順位→数学の成績)は観察されなかった。これは、数学がより体系的・蓄積的な学習を要求する科目であることと関係している可能性を示唆している。

- 男女間で異なる心理的メカニズム:女子は高順位が「やる気」や「勉強への好意」に結びつきやすく、自己効力感を高める可能性がある一方、男子は「順位によって自分の能力を過大・過小評価する傾向(誤認効果)」がみられ、結果として努力配分を誤ることが示唆された。

- 外的要因の影響は限定的:教員や保護者の反応(例:褒める・励ます)が順位に応じて変化しているという証拠は得られなかった。したがって、順位の影響は生徒自身の内的認識や動機づけに起因する可能性が高いと考えられる。

- 経済状況や教師の性別による差異は限定的:家庭の経済的支援状況や担任の性別による順位効果の違いは観察されず、順位効果は比較的均等に生じていると解釈できる。

政策的含意

- 順位の情報と学習動機との関係に配慮した指導:本研究は、生徒の相対的な位置づけ(順位)が、その後の学力や体力の形成に影響することを示した。特に女子においては、高順位が学習意欲を高める一方、男子では順位に基づいた誤認が学習行動を歪める可能性が指摘されている。したがって、順位情報を単に与えるのではなく、「成績の背後にある努力」や「能力の伸び」に着目させるフィードバックの在り方が重要である。

- 成績開示の慎重な運用:学力や体力の順位情報を学校内でどの程度可視化・共有するかは、生徒の非認知能力や自己認識に大きな影響を与える可能性がある。特に学力下位層や男子生徒にとっては、順位が自己効力感を下げ、将来的な成績低下につながるリスクもあるため、成績やフィードバックの方法を工夫する必要がある。

- 学級編成や学区制度の再検討:順位は「相対評価」であるため、学級や学校の構成がその効果に影響することとなる。仮に学校選択制などを通じて学校内の学力や体力の分布が変化すると、全体として教育効果に影響を及ぼす可能性がある。したがって、極端な成績別編成や学校間格差の拡大には慎重な検討が求められる。

- 体育・運動面への注目:本研究では、体力順位も将来の体力パフォーマンスに正の効果を持つことが明らかとなった。これは運動能力の自己認識が、運動習慣や努力に影響する可能性を示しており、教育政策において学力だけでなく、体力・運動におけるモチベーション形成も重要であることを示唆している。

結論

本研究は、順位という身近な比較基準が学力や体力の将来の成果に中期的な影響を及ぼしうること、そしてその影響が性別や科目により異なる心理的メカニズムを通じて生じることを示した。政策としては、順位の使い方や情報提供のあり方、クラス編成を慎重に設計することで、すべての子どもが自身の能力を正しく認識し、前向きな学習・運動習慣を築けるようにすることが重要である。

(注)サンプルは小学6年生。従属変数は、3年後の中学3年生時に測定された学力・体力テストスコア。カッコ内の数字は中学校レベルでクラスタリングされた標準誤差。