| 執筆者 | 細野 薫(ファカルティフェロー)/布袋 正樹(大東文化大学)/宮川 大介(早稲田大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

法人税は利益に課税するため、重い法人税負担は利益の稼ぎ手である成長企業の活動を妨げる可能性がある。例えば、資金需要が旺盛な高成長企業が重い法人税負担を強いられると、成長の機会を失うかもしれない。したがって、高成長企業の税負担を軽減することは、当該企業の成長を促し、マクロの経済成長につながることが期待される。一方、法人税減税は税収ロスを生み出し、政府活動を制限する。そのため、多くの先進国における法人税改革は税率引下げと課税ベース拡大から構成されてきた。ここで、中小企業向けの軽減税率を除くと税率は一律のため、黒字である限り、税率引下げは企業の成長性とは無関係に税負担を軽減するが、課税ベースの拡大が成長企業にとって不利になるか否かは実証的な問いとなる。第一に、成熟企業(停滞企業)が過剰投資を行う傾向があり、投資減税の廃止がこうした過剰投資を抑制する可能性がある。第二に、企業の成長性とは関係が弱い課税ベース(例:払込資本)を拡大した場合、停滞企業に不利になる一方で成長企業に有利になるかもしれない。第三に、実際の税制改革では、拡大された課税ベースもあれば、縮小された課税ベースも存在する。

以上の問題意識を踏まえて、本研究では、2015~2018年度にかけて段階的に実施された日本の法人税改革(法人所得税率引下げ、繰越欠損金控除縮小、付加価値・資本の重課といったいわゆる成長志向の法人税改革)に注目し、この改革が平均的な法人税負担にどのような影響を及ぼしたのか、また、この改革が成長企業の税負担を減らしたのかを、国税庁「法人税申告書(別表1)」を用いて検証する。具体的には、まず、先行研究に沿って、黒字企業(税引前利益がプラスの企業)の税負担の指標として実効税率(Effective tax rate, ETR)を推計する。赤字企業は分析の対象外である。次に、ETRがどのような要因によって変化するのかを解明するため、ETRを以下の構成要因に分解する。

ここでは、企業の支払税額として法人所得税と外形標準課税を対象とする。特別控除前法人所得税は特別控除前法人税、住民税法人税割、事業税所得割の合計である。特別控除は投資減税、R&D減税、賃上げ税制等の税額控除の合計を示す。外形標準課税は事業税付加価値割と資本割の合計を表す。特別控除前法人税と特別控除は国税庁「法人税申告書(別表1)」項目を利用する。住民税法人税割、事業税所得割は「法人税申告書(別表1)」の項目を用いて推計したもの、外形標準課税は東京商工リサーチ「財務情報ファイル」の項目を用いて推計したものを用いる(これらの推計方法の詳細は論文を参照していただきたい)。さらに、ETRおよびその構成要因を売上高成長率などの企業属性に回帰した結果を用いて、売上高成長率の高い企業のETRを平均的な企業のETRと比較する。

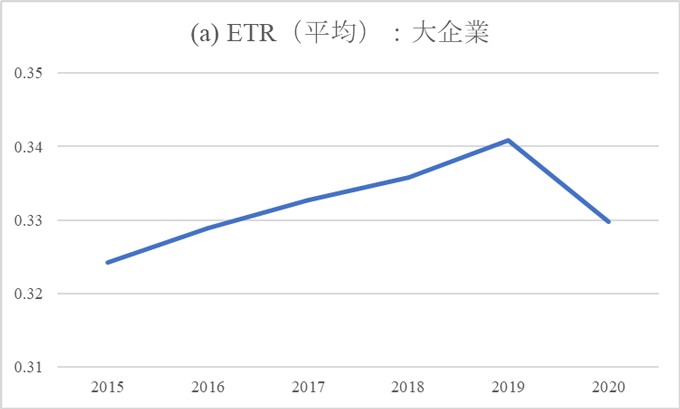

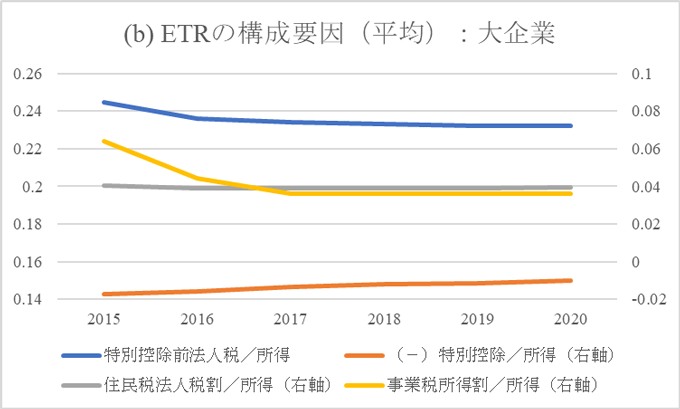

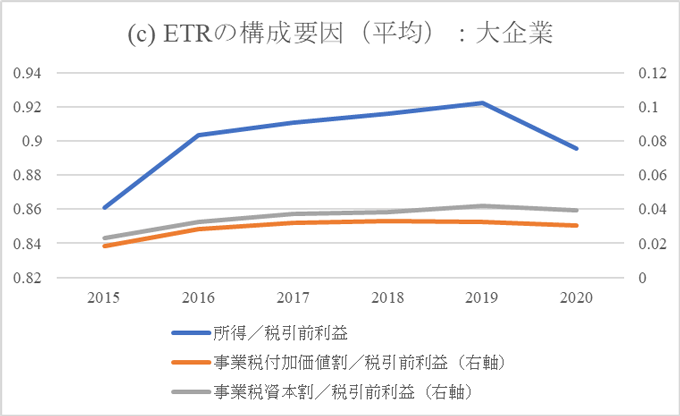

まず、資本金1億円超の大企業のETR(平均)の推移をみると、図1(a)が示すように、改革後上昇した(2020年度は低下)。次に、ETRの構成要因(平均)の動きを見ると、特別控除前法人税/所得、住民税法人税割/所得、事業税所得割/所得は法人税改革による税率引下げを反映して2019年度まで(事業税所得割/所得は2017年度まで)低下した一方で、特別控除/所得も徐々に低下(マイナス要因が縮小)したことが分かる(図1(b))。これは、生産性向上設備投資促進税制の廃止、研究開発税制の見直し、賃上げ税制の改組、租税特別措置の適用要件の見直しにより特別控除が利用し難くなったことを示唆している。さらに、所得/税引前利益は欠損金控除率等の課税ベース拡大の動きを反映して上昇した(図1(c))。2020年度の低下は税引前利益の減少により所得が赤字になる企業が増えたことを反映しており、ETRの低下に寄与している。また、事業税付加価値割/税引前利益と事業税資本割/税引前利益は2017年度までに大きく増加しており、改革による外形標準課税の税率引き上げの動きと整合的である。したがって、大企業のETRの上昇は課税ベース拡大の効果が税率引下げの効果を上回ったことを示唆している。

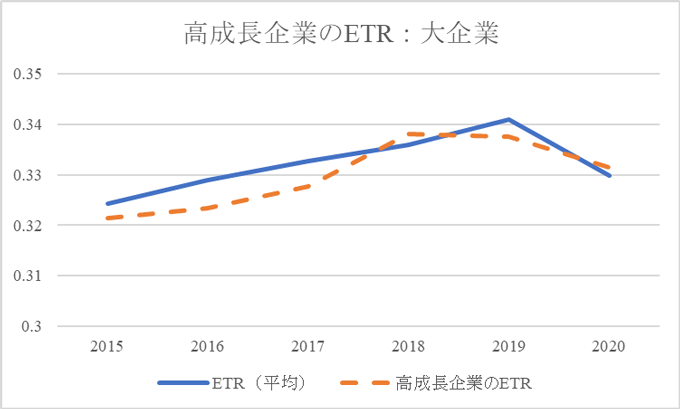

さらに、法人税改革後の企業成長性とETRとの関係を分析するため、ETRを売上高成長率(成長性)などの企業属性に回帰して求めた推定係数を用いて、売上高成長率が平均よりも1標準偏差高い企業(高成長企業)を想定し、ETRを推定した(分析方法の詳細は論文を参照していただきたい)。図2が示すように、高成長企業のETRは2015~2017年度においてETR平均よりもやや低かったが、2018年度以降はETR平均と同じような動きをしている。高成長企業のETRの動きの大部分は事業税資本割/税引前利益の動きによって説明される。高成長企業にとって、事業税資本割の課税ベース(資本金等の額)は税引前利益と比べて成長スピードが遅いため、改革によって外形標準課税の税率が引き上げられる中、しばらくは事業税資本割/税引前利益が低下し、それがETRの低下をもたらした。しかし、事業税資本割の課税ベースの成長スピードが税引前利益に追いつくと、事業税資本割/税引前利益によるETR引下げ効果はほとんどなくなった。その他の課税ベース改革が反映される特別控除/所得や、所得/税引前利益の動きは成長性とはほとんど無関係だった。したがって、2015~2018年度に実施された日本の法人税改革により成長企業の税負担は長期的に減少しなかった。

本研究の分析結果は、法人税改革が成長企業をターゲットとして税負担を軽減するように設計されていなかったことを示唆している。税率引き下げは成長企業以外にも減税をもたらした。税収中立の制約に基づき全体として課税ベースは拡大され、その中で租税特別措置の廃止、再構築、新設が行われたが、成長性が高い企業に対して優遇措置が付与される仕組みに変更されなかった可能性が高い。また、事業税は所得割から外形標準課税への代替が進んだが、成長性が高い企業の税負担を長期的に軽減するものではなかった。長期的に成長企業を優遇する観点からは、租税特別措置による適切なターゲットの絞り込みを行うことが望ましい。