| 執筆者 | 門脇 諒(一橋大学)/長岡 貞男(ファカルティフェロー)/前田 高宏(アンビエンス) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 国際的に見た日本産業のイノベーション能力の検証(Part 2) |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

イノベーションプログラム(第六期:2024〜2028年度)

「国際的に見た日本産業のイノベーション能力の検証(Part 2)」プロジェクト

特許審査において発明の新規性や進歩性を評価するためには、その発明に関連する先行技術を適切に特定することが不可欠である。特許の出願人(特に発明者)は一般的に当該技術に関する潤沢な知識を有するが、出願人が実施する先行技術文献の開示が審査プロセスにどの程度貢献出来るかは明らかでない。出願人開示への政策は主要国間で大きく異なっており、米国特許商標庁(USPTO)では出願人に包括的な開示義務を課し、不十分な開示にはペナルティを設けている。一方、欧州特許庁(EPO)には開示義務そのものがなく、先行技術調査は審査官の職務とされている。日本特許庁(JPO)では従前、開示義務が存在しなかったものの、2002年の制度改革以降に開示が義務化された。ただし開示が不十分であったとしてもそれに対するペナルティが実質的に存在せず、出願人の開示インセンティブに依存した制度となっている。こうした背景から、出願人による文献開示が特許審査および特許権の安定化にどの程度寄与するかを定量的に明らかにすることは、出願人開示の制度設計のあり方を考える上で重要な示唆を与えるものと言える。

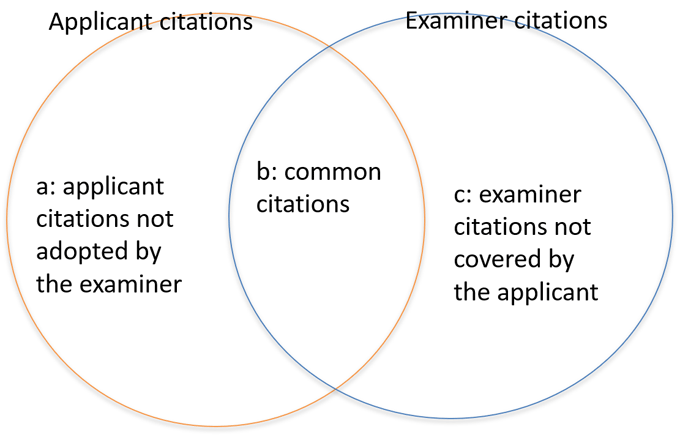

本研究は2002年9月に施行された日本特許庁による先行技術文献開示制度を自然実験として、操作変数法を用い、出願人による先行技術開示の増加が特許審査および特許権の安定性に与える影響を分析した。本分析の特徴として、発明の価値によって出願人の開示行動が異なり、開示が審査に与える影響も開示行動に依存して異なることを実証的に明らかにした。具体的には価値の高い発明を特許出願する場合、将来的に自身が持つ権利を早期に確定し安定性を高めるためにも積極的な文献開示を行うと予想されるが、価値の低い発明を出願する場合は、依拠した先行技術を秘匿したり、全く無関係な文献を開示することにより、審査を「すり抜け」ようとするインセンティブを持つ可能性がある。この点を考慮して、本研究では開示文献をカテゴリー分けし、出願人の開示文献と実際に審査官の活用する文献が一致する割合(下の図でb/(b+c))を開示の質と定義した。本研究の結果として、この改革は全体として開示の質を増加させたが、その効果は価値の高い発明の出願において顕著であることを示した。また高品質な開示は審査期間の迅速化(平均26日程度の短縮)、出願時・登録時での請求項に記述された権利範囲の縮小、および審査官による補正の減少をもたらし、審査の効率性に寄与することを示した。更に高品質な開示の増加は無効審判の請求率と拒絶査定不服審判の請求率を低下させ(それぞれ0.036%ポイント1.617%ポイントの低下)、特許権の安定化に寄与することを示した。

一方でこの改革は当該発明の審査には利用されない開示文献(下の図でa)も同時に増加させた。その数の増加は審査期間の延長(平均4日程度の遅延)をもたらし、出願時における請求項に記述された権利範囲の拡大および審査官による補正を増加させ、審査の非効率化を招来した。また特許権の安定化には寄与しなかった。ただし制度改革が各変数に与えた定量的な影響は、高品質な開示を通じた効果が審査に利用されない文献の開示を通じた効果に対して支配的であったため、制度改革は全体として特許審査および特許権の安定性にプラスの影響をもたらした。

加えて出願人によって提示された開示文献は、当該特許の審査で利用されなかったとしても、将来の別の出願や審査に活用されていることが明らかとなった(prior artの拡大)。これは各出願人が独自に有する(他の出願人や審査官が知り得なかった)知識が出願人の先行技術文献開示によって伝わり、活用されたことを意味する。本研究においては1文献につき、初回引用(開示した際の引用)を除いて平均1.4回程度の将来的な引用が確認された。

本研究の結果は、罰則が伴わない形式的な開示義務であっても、開示文献が審査に活用されることが制度上明確になることで、制度改革は出願人が的確な先行技術文献を自ら開示することを促し、それが審査や特許権の安定性に寄与することを示したものである。また審査に活用されない開示文献の増加には(将来的にはprior artを拡大するという側面があるものの)審査を遅延させる等の悪影響があるが、全体としては望ましい効果が上回った。出願人の開示文献を活用することは意義が大きいが、他方で現行の先行技術文献開示制度の運用(文献開示の基準が特に存在せず、先行文献を1つ出願書類に記入すれば制度の要件を満たす)は改良の余地があることも同時に示されている。具体的には関係性が低い大量の文献を先行文献として開示することを抑制し、「高品質」な開示を促すような制度設計を検討する必要があろう。