| 執筆者 | 鶴田 大輔(日本大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業金融・企業行動ダイナミクス研究会 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

産業経済プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「企業金融・企業行動ダイナミクス研究会」プロジェクト

本論文は、デフォルト(債務不履行)に陥った中小企業の回復要因について分析した。本論文では、3ヶ月以上延滞先、実質破綻先、破綻先、信用保証協会による代位弁済先となった企業をデフォルト企業と定義している。具体的には、非デフォルト企業と比べて、デフォルト企業の企業行動やパフォーマンスにどのような差があるか?デフォルト後に存続する企業と退出する企業にどのような差があるか?デフォルト後の企業パフォーマンスはどのような要因で決まるか?という、三点の問題意識について分析を行った。本稿では主に、金融要因と実物要因の影響を中心に解説する。

鶴田(2024)で解説している通り、2020年以降の新型コロナウイルス感染症の拡大時(コロナ禍)における、いわゆるゼロゼロ(実質無利子無担保)融資により、コロナ禍の中小企業のデフォルトや倒産が減少した。しかし、コロナ禍後に中小企業のデフォルト件数及び倒産件数が増加傾向にある。このような状況において、デフォルトというイベントが中小企業に与える影響を明らかにすることは、今後の日本の中小企業金融を考えるうえで重要である。

中小企業がデフォルトに陥ると、リレーションシップ構築により獲得した企業の評判を毀損するため、たとえ存続したとしても、中小企業のパフォーマンスや活動を低迷させると考えられる。しかし、デフォルト後の企業の活動については、データの問題により実証的にあまり分析されていない。本論文では、一般社団法人CRD協会による、中小企業信用リスク情報データベースに収録されているデフォルト企業129,783社の2000年以降のデータを使って、デフォルト後の中小企業について実証的に分析した。デフォルト後1年以内に多くの企業がデータベースから消えるものの、少なくとも33,799社のデータは存続している。これらのデータを使い、企業存続とデフォルト後のパフォーマンスの決定要因を分析した。特に、実物的要因(Real factors)と金融要因(Financial factors)のどちらがデフォルト企業の存続及びパフォーマンスにより強く影響するかを分析した。実物要因は、利益率や売り上げの回復といった本業の状況による要因を表す。また、企業の属性である経営者の年齢、後継者の有無にも注目する。金融要因は、Peek and Rosengren(2005)、Caballero et al.(2008)によって分析された、企業への追い貸しや金利の減免を表す。金融要因が重要であれば、追加融資や金利減免がデフォルト企業の存続確率やパフォーマンスを高めるはずである。

本論文はまず、デフォルト企業と非デフォルト企業の差について分析を行った。デフォルト後の借入金変化率、ROA(=営業利益/資産合計)、売上高変化率などを非デフォルト企業と比較すると、デフォルト後の企業の方が低い。また、デフォルト後に企業が存続していたとしても、10年以上は売上高変化率への負の効果が続く。しかし、ROAへの負の効果は、5年以降は統計的に有意ではない。

また、デフォルト企業存続への影響を分析すると、総資産変化率、ROA、売上高変化率はデフォルト後の存続に正の影響がある。また、経営者年齢が若く、後継者がいる企業ほどでデフォルト後に存続する傾向がある。一方、利払いが低下すると存続する確率を下げる傾向にある。つまり、デフォルト後に金利を支払っていない企業は存続する可能性が低い。次にデフォルト後の企業パフォーマンスへの影響を分析した結果、借入金の増加は売上高変化率に正の効果をもつものの、ROAに対して負の効果をもつ。また、利払いの増加はROAに正の効果があるため、金利を支払っていない企業のROAは低い傾向にある。つまり、金融要因である金融支援の効果は限定的であることを示唆する。

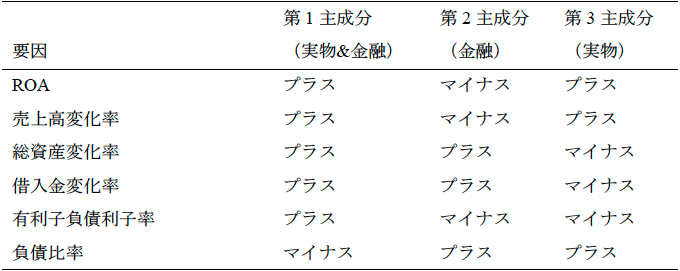

これらは財務諸表のデータを直接、利用した分析であるため、金融要因と実物要因が完全に識別されているとは限らない。借入金の増加を金融要因の代理変数としたものの、企業は追い貸しのような金融支援を受けた場合と、業況が回復し新たな資金需要が発生した場合の両方のケースで借入金を増やすからである。同じ借入金の増加であっても、前者は金融要因、後者は実物要因に該当する。そのため、本論文では主成分分析により、金融要因と実物要因を識別し、新たな変数を作成した。主成分分析の推定結果は表1のとおりである。第1主成分は過去のROA、売上高変化率、総資産変化率、借入金変化率、有利子負債利子率とプラスの関係にある。つまり、本業が回復しており、高い金利で借入金を増やしている。そのため、第1主成分を金融&実物要因と解釈した。第2主成分は過去のROA、売上高変化率、有利子負債利子率とはマイナスの関係、借入金変化率、負債比率とプラスの関係にある。つまり、本業が回復していないものの、低い利払いで借入金を増やしている。このケースは、いわゆるゾンビ企業に該当するため、金融要因と解釈した。第3主成分は過去のROA、売上高変化率とはプラス、借入金変化率とはマイナスの関係にある。このケースは借入金を減らしながら本業が回復しているケースであり、実物要因と解釈した。

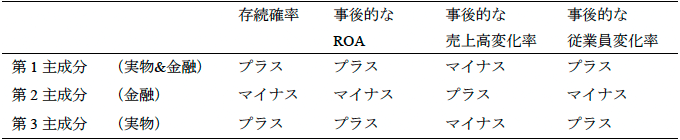

表2はそれぞれの要因が、事後的なROA、売上高変化率、従業員変化率の関係を表したものである。金融&実物要因、実物要因は、存続確率、事後的なROA、従業員変化率に対してプラスの影響を与えるが、売上高変化率対してはマイナスである。一方、金融要因は存続確率、事後的なROA、従業員変化率に対してマイナスの影響を与え、売上高変化率に対してはプラスである。つまり、金融要因は実物要因を伴っていれば事後的なROAや従業員変化率に対してはプラスの影響を与えるが、金融要因のみではマイナスの影響を与える。金融要因は売上高変化率にプラスの影響を与えるが、ROAが上昇していないことから、不採算事業の整理がうまくいっていない可能性がある。以上から中小企業のデフォルト後の回復に対して、金融要因の影響は限定的であるといえる。

本稿の政策的インプリケーションは以下の通りである。本稿の分析結果は、デフォルト後の中小企業の回復には追加融資よりも、本業の回復のほうが重要であることを示している。デフォルト後に本業の回復がみられない企業に対しては、積極的な企業の退出に向けた処理が重要であるといえる。特に、今後はコロナ禍による融資の影響により、デフォルトが増加する可能性がある。金融機関のみではなく、中小企業活性化協議会等の関係機関が、積極的に中小企業の債務整理に関与することが期待される。一方、本業の回復を伴った借入金の増加は、事後的なパフォーマンスを向上させることから、デフォルト後の中小企業に対する審査は、その時の財務状況のみではなく、将来のキャッシュフローを見据えて行うべきであろう。

- 参考文献

-

- Caballero, R. J., Hoshi, T., Kashyap, A. K. (2008). Zombie lending and depressed restructuring in Japan. American Economic Review 98 (5), 1943–77.

- Peek, J., Rosengren, E. S. (2005). Unnatural selection: Perverse incentives and the misallocation of credit in Japan. American Economic Review 95 (4), 1144–1166.

- 鶴田大輔 (2024). 「中小企業の退出の実態と傾向-倒産、休廃業の増加の影響」『金融ジャーナル』2024年2月号, 820, 10-14.