| 執筆者 | 伊藤 匡(学習院大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応」プロジェクト

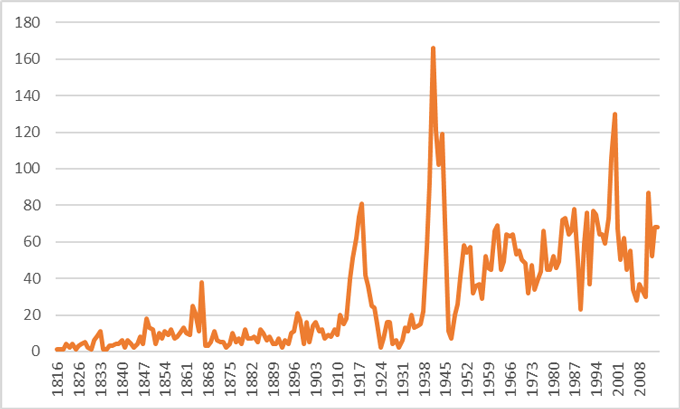

2022年ロシアがウクライナに侵攻、2023年ハマスがイスラエルを攻撃したことに端を発しイスラエルとハマスとの間にて戦闘が激化、多くの市民が犠牲になっている。世界の紛争は絶えない。図1は世界における軍事衝突件数の推移をしめしたものである。第一次世界大戦(1914年~1918年)、第二次世界大戦(1939年~1945年)に件数が増えているのは周知の事実とも言えるが、第二次大戦後も減少しているとは言えない。世界経済が貿易と投資でより緊密に結びついてきたにもかかわらず、国家間軍事衝突は減少していない。18世紀のモンテスキューによる『法の精神』以来、国際貿易が紛争の確率を下げることが論じられてきた。事実、第二次大戦後の欧州連合の設立により欧州諸国は緊密に結びつき、今やドイツ・フランス間やドイツ・イギリス間での戦争は想像すらできない。

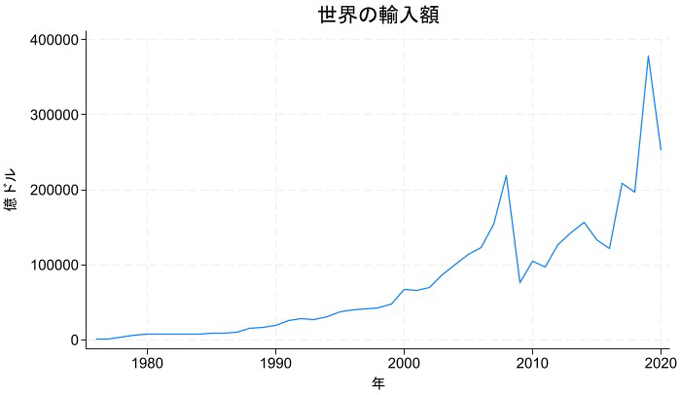

図2は世界の輸入額の推移を示したものである。特に2000年代以降に急速に増加している。

本研究は、最新のデータを利用しつつ既存研究の方法論を改善することによって、国際貿易と国家間軍事衝突の関係性について再検証を行ったものである。本研究では、国家体制の違い、すなわち民主主義国家か権威主義国家か、それともその中間的なハイブリッド国家か、の観点を既存研究に組み込むことによって新たな知見を得ることを試みた。なぜなら、国際貿易が紛争を抑止するのは紛争によって損害を被る民間企業や国民が投票行動や市民運動などにて自国政府の政策に対し影響を与えることができる場合であって、権威主義国家においては為政者が国民への負の影響を顧みることなく自身の目的を遂行するために軍事行動に出ると考えられるからである。事実、侵攻前の2021年時点でウクライナはロシアにとっての16番目の貿易相手国でありフランスよりも重要な貿易相手国であったにもかかわらず、プーチン大統領は侵攻に踏み切っている。

1976年~2014年までの国家間軍事衝突データ、二国間貿易データ、及び国家体制データを利用して、計量推定分析を実施した結果、二国間の貿易額の増加は紛争確率の低下に関係しているが、同関係は国のペアが民主主義同士の時に特に顕著であり、権威主義国家同士では認められない、ことが示された。