| 執筆者 | 早川 和伸(アジア経済研究所)/伊藤 恵子(千葉大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応」プロジェクト

米国政府は2019年5月に中国の通信機器大手、華為技術有限公司(以下、Huawei)を懸念顧客リストであるエンティティ・リストに追加し、さらに2020年5月には、再輸出管理の一種である外国直接製品規制(FDPR)をHuaweiとそのグループ企業向けに適用した。つまり、米国外で生産された製品であっても、米国製の技術・ソフトウェアを用いている場合に米国の輸出管理の対象としたのだ。

Huaweiの年次報告書によると、米国の輸出規制による高性能半導体の供給停止がHuaweiのスマートフォンなどの売上を減少させた。米国の規制強化以前、Huaweiのスマートフォンの主要な部品サプライヤーには日本の電機・電子デバイス関連企業が含まれており、これら日本企業もHuaweiスマートフォンの売上減少によって何らかの影響を受けた可能性がある。日本企業は、輸出規制対象となった高性能半導体をHuaweiに供給していたわけではないので、米国の規制による直接的な影響は受けていないと考えられる。しかし、米国の規制によるHuaweiのスマートフォン売上の減少や、将来の規制に対する不確実性などにより、日本からHuaweiへの部品供給が減少するという間接的または副次的な負の影響、いわば「巻き添え被害」を受けたのではないかと懸念される。

そこで、本研究では、日本のサプライヤー企業による中国向け輸出にどのような影響を与えたかを実証的に分析した。具体的には、Huaweiの主要なサプライヤーである日本企業を特定し、2016年から2021年までの企業レベルのデータを用いて差分の差分(DID)法を適用した。2018年のHuaweiコア・サプライヤー大会で受賞した92社に含まれていた日本企業11社に、新聞報道から特定したHuaweiと取引がある企業6社を加えた17社をHuaweiの主要なサプライヤー企業とした。本研究では、電気通信機器や電子部品などの産業に属し、2016年から2018年までに中国へ直接輸出を行っていた企業を分析対象とし、そのうち、これら17社の本社とその子会社・関連会社が処置群、それ以外の企業が対照群である。各年、処置群は約40社、対照群は約400社が分析対象となった。また、Huaweiサプライヤー企業は比較的規模が大きい傾向があるため、2018年の企業属性を用いて共変量バランス傾向スコア(Covariate-Balancing Propensity Score)を推計した。その傾向スコアから計算されたウェイトを用いた加重最小二乗法により、米国のHuaweiに対する規制強化の影響が日本の主要なHuaweiサプライヤーの輸出や売上に与えた影響を分析した。

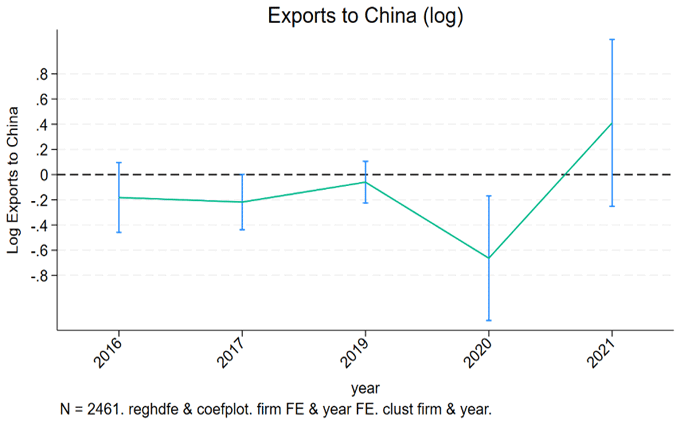

その結果、同じ産業に属する対照群の企業と比較して、Huaweiのサプライヤー企業はHuaweiが米国のエンティティ・リストに追加された後の2020年に対中国輸出を減少させたことが確認された(図(a))。また、中国向け輸出を、在中国の関連会社向け輸出と非関連会社向け輸出に分けて分析を行ったところ、2020年の負の影響は、在中国の関連会社向けの輸出(企業内取引の輸出)よりも、非関連会社向けの輸出(企業間取引の輸出)においてより顕著であった。そして、研究開発活動を積極的に行っていた企業ほど対中輸出額の減少が顕著となり、特に2021年には企業間取引においてその傾向が強まった。

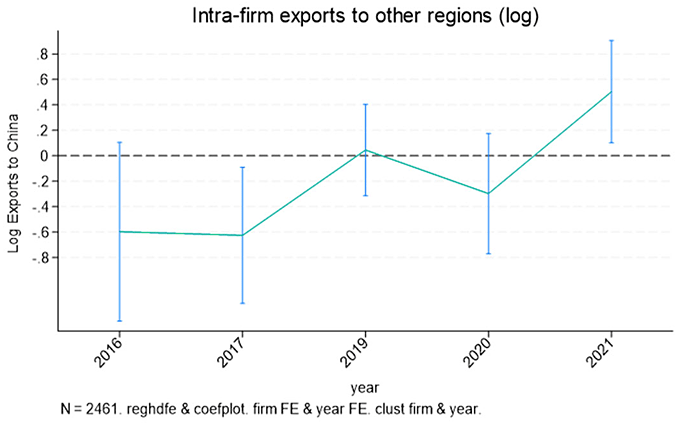

一方、米国の輸出規制の直接的な影響を受けない他国向けの輸出については、日本企業の総輸出額に明確な増加は見られなかった。しかし、中国以外の国や地域にある関連会社向けの輸出額が2021年に大きく増加した(図(b))。これは、日本のHuaweiサプライヤーがリスクの少ない選択肢を求める傾向を示していると考えられる。

しかし、Huaweiのサプライヤー企業の総売上高は安定しており、2021年には対照群企業と比べてむしろ増加していた。この結果から、米国のHuaweiに対する規制強化は、これまでのところ、日本のサプライヤー企業の全体的な業績に大きな影響を及ぼしてはいないといえよう。ただし、その後も米国政府はハイテク技術の輸出規制を強化しており、日本企業が受ける影響も大きくなっていく可能性もあり、予断を許さない状況である。

このように、本研究は、米中貿易戦争における輸出規制がサプライチェーンに与える影響、特に第三国(日本)のサプライヤーへの影響に焦点を当て、複雑な輸出規制の波及効果を理解する上で重要な知見を提供するものである。Huaweiに対する輸出規制によって、日本のサプライヤー企業の対中国輸出が一時的に減少したが、その影響の大きさは限定的であったといえよう。しかし、規制強化を受けて、日本企業はよりリスクの少ない輸出先へシフトする傾向もみられ、規制が企業の輸出行動の変容を促すことが示唆された。

今後も米中間ないし、その他の国に関しても貿易制限的な措置が拡がっていくならば、各国企業にとって新規の輸出先開拓の必要性やそのコストが増していくと懸念される。もし、各企業の輸出行動の変容がサプライチェーン全体の効率性を損なうことになれば、世界貿易の停滞につながってしまうかもしれない。各国政府は、より分かりやすい形で規制に関する情報を提供するとともに、新規輸出先・取引先開拓の支援を強化していく必要があるだろう。

2022年5月にバイデン政権下の米国が主導して立ち上げたインド太平洋経済枠組み(IPEF)の下で2024年に発効したサプライチェーン協定では、「サプライチェーンの強化のための協力及び各国の行動並びに規制の透明性の促進」を規定している。しかし、2025年に第2次トランプ政権が誕生し、IPEFで取り決めた協定に基づく各国の取り組みが進展するかどうか不透明な状況である。米国を含む形での多国間協力が進展することが望ましいものの、既存の二国間・地域間貿易協定などの枠組みを活用するなどして、各国政府間の協力を進めることが重要だ。

(a) 対中国輸出額(対数値)の変化