| 執筆者 | 安藤 光代(慶應義塾大学)/早川 和伸(アジア経済研究所)/木村 福成(コンサルティングフェロー)/山ノ内 健太(香川大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応」プロジェクト

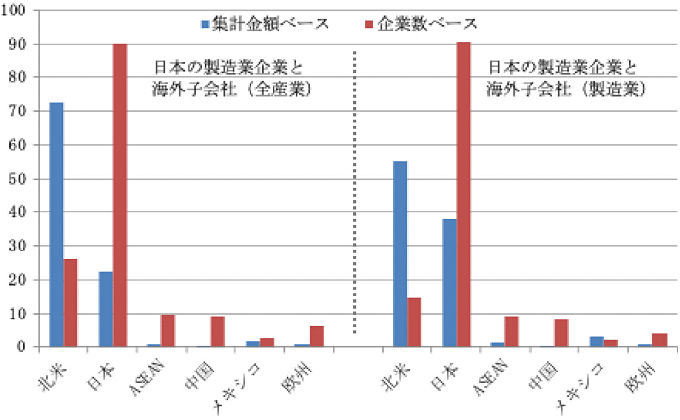

本論文では、トランプ1.0(トランプ大統領の前政権時)での中国からの輸入に対する米国の追加関税(関税の変化)が日本の製造業企業やその海外子会社による北米(米国とカナダ)市場向け販売にどのような影響を及ぼしたかについて分析している。分析結果の前に、まずは日本の製造業企業による北米販売の特徴をいくつか紹介したい。第1に、在中国現地法人、在ASEAN現地法人、在メキシコ現地法人などと異なり、在北米現地法人の場合、親会社が製造業であっても、(製造活動がある程度あるとしても)卸売・小売などの非製造業に格付けされる子会社であることが少なくない。第2に、日本の製造業企業による各国・地域からの北米販売総額の内訳を見ると、集計金額ベースでは、在北米現地法人による販売が7割強(子会社を製造業に限っても6割弱)を占め、北米と日本を除く第三国現地法人による輸出の割合はかなり小さい(図1)。輸送機器産業を中心に、現地販売を含めた在北米現地法人による販売額が大きいためである。このような高い北米比率の背景には、1980年代から1990年代の日米貿易摩擦の中で米国がしかけてくるかもしれない貿易障壁を飛び越えて米国内に直接投資をし、現地で作って現地で売るパターン(一種の予防的な関税回避的直接投資)があると考えられる。ただし、企業数ベースでみると、北米販売のある企業の9割が日本から輸出し、在北米現地法人による販売は3割弱(製造業子会社のみで15%)に低下する一方で、一部の産業では、1割以上の企業がASEAN、中国、メキシコなどから輸出している。そのため、トランプ 2.0(トランプ大統領の現政権下)で日本に追加関税が課せられた場合、その影響は、金額ベースでは小さいかもしれないが、企業数ベースでは決して小さくない。第3に、どこから北米市場に販売しているかという意味で、各企業にとって最大となる販売元の国・地域(主要チャネル)を見てみると、日本(7〜8割)と北米(1〜2割)が大部分を占めるが、日本からの輸出しかない企業を除くと、北米比率は5〜6割に、第三国の比率は2割前後に上昇する。第三国の内訳については、中国とASEANが約7割を占めるが、より割合が高いのは2014年では中国だったのに対し、2021年にはASEANになっている。また、第三国の中でのメキシコの割合は金額ベースではほとんど変わらないが、メキシコを主要チャネルとする企業数は、特定産業に限定されるとは言え、同期間に5倍になっている。

このような特徴も踏まえつつ、米国の対中追加関税が日本企業の北米販売にどのような影響をもたらしたのか分析した結果、正の貿易転換効果を享受したメキシコからの輸出を除き、平均的には、北米での販売(在米現地法人による現地販売とカナダへの輸出)や中国からの輸出を含め、主要な北米販売元である国・地域からの販売において、米国の対中関税による大きな変化は認められなかった。ただし、各企業にとっての主要チャネルに着目すると、その効果は異なり、北米での販売、ASEANからの輸出、メキシコからの輸出、日本からの輸出において、主要チャネルになっているか否かで影響の違いがあることが明らかになった。例えば、ASEANからの輸出の場合、ASEANが主要チャネルになっている在ASEAN現地法人による北米販売は正の貿易転換効果を享受している。

米国の対中追加関税によって米国市場において中国製品からの競争が弱まることから、在米現地法人による現地販売は増加するかと期待されたが、そのような正の効果が得られなかったのは、製品差別化による影響が大きいかもしれない。本論文での分析で、北米が主要チャネルになっている企業の特性として、日本が主要チャネルになっている企業と比べて、本国での生産性が高いことも明らかになっている。また、上述したような過去の通商政策の背景もあり、わざわざ高い費用を払ってまで米国で生産・販売しているものは、中国から輸入されているものとは差別化されていると考えるのが自然であろう。中国からの北米販売に関しては、中国を北米市場向けの主要生産拠点としていた台湾系企業と異なり、日本企業は長い間China+1戦略(中国オペレーションを他地域でのオペレーションと分離して中国国内における万一のリスクに対応)を採っており、中国での生産拠点を米国輸出のためのプラットフォームとしているケースはごく少なかったために、負の影響があまりなかったのかもしれない。このように、過去の日米摩擦の経験を踏まえて米国内での生産に大規模な投資をしてきたことや、中国リスクを考えて中国を米国へのプラットフォームとしてこなかったこともあり、日本企業は、トランプ1.0での米国の対中関税に対して、規模的に小さな変化や効果の異質性はあるものの、北米販売の体制を大きく組み替えることはしなかったと示唆される。

トランプ2.0では、米中対立、税収増、貿易赤字是正、相互関税、産業保護、Dealなど、米国の関税政策を正当化するロジックが揺れている。上述したように、日本に追加関税が課せられれば、その影響は、金額ベースでは小さいかもしれないが、企業数ベースでは決して小さくない可能性がある。また、日本のみならず他の第三国にも関税がかけられる可能性も考えると、トランプ2.0では、投資への影響が大きいかもしれない。実際、トランプ大統領の当選が確定した昨年11-12月に実施されたJETROの最新の日本企業向けサーベイでは、今後3年間に輸出を増やそうと考えている国、事業を拡大したいと考えている国として米国を挙げた企業が急増している。ただし、トランプ2.0関税への反応においても、これまでの経緯を踏まえ、他の企業国籍の企業よりもstickyな反応、すなわち、他の企業国籍の企業ほどサプライチェーンの体制を大きく組み替えることはせずに対応・調整する可能性はありそうである。

日本政府も、米国の政策動向や他国企業の動きを見つつ、日本企業は委縮するのではなく、必要に応じて迅速なサプライチェーンの再編ができるような事業環境を後押しすべきである。例えば、JETRO等を通じた的確な情報共有、貿易保険等を用いた貿易・投資活動支援などもその一助となるはずである。また、米国の国際通商政策をコントロールするのは難しいにしても、他の第三国との間では、ルールに基づく国際貿易秩序をできる限り広い範囲で保全していくための努力が必要である。さらに、日本企業の対ASEAN直接投資は、ここ数年存在感が薄れているが、通商政策や政策研究など、使える手はいろいろ使って、日本のプレゼンスを維持していくことも重要であろう。