| 執筆者 | 西立野 修平(リサーチアソシエイト) |

|---|---|

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

その他特別な研究成果(所属プロジェクトなし)

内燃機関車から電動車へのシフトは、運輸部門の脱炭素化を進める上で重要な柱だ。電動車には、電気自動車(BEV)、燃料電池自動車(FCEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、そしてハイブリッド車(HEV)の4種類ある。それぞれが異なる利点を持っており、相互に補完し合うことで、内燃機関車からの移行を実現可能なものにする。電動車の普及は、短期的にはPHEVやHEVを中心に進み、再生可能エネルギーの普及、インフラ整備、技術進歩などが十分に進展することが予想される中長期では、BEVやFCEV等のゼロエミッション車(ZEV)が中心的な役割を果たすと予想されている(International Energy Agency, 2023)。

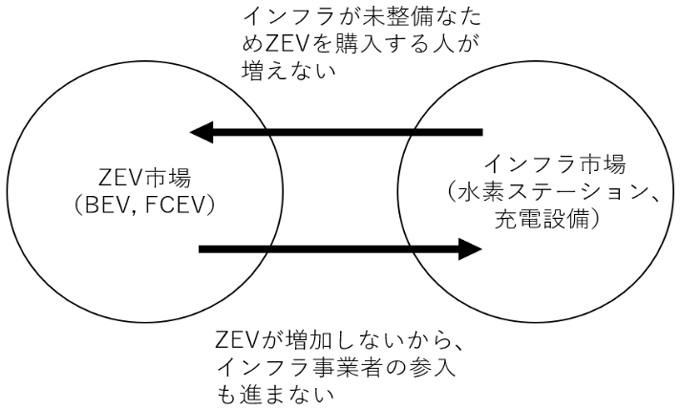

ZEV市場を理解する上で重要なキーワードは、間接ネットワークだ。間接ネットワーク効果とは、車両の価値は充電や燃料補給のためのインフラ整備状況に依存し、一方でインフラの価値も車両の普及状況に依存する状態を指す。間接ネットワーク効果は、ZEVのような新興市場において特に重要だ。なぜなら、両市場の相互依存関係により、消費者はインフラが不足しているためZEVの購入をためらい、インフラ企業は需要が不足しているため投資を控えるという状態、所謂、「鶏と卵」の問題が生じる可能性があるためだ(図1参照)。したがって、ZEV市場を発展させるための効果的な政策を策定するには、この間接ネットワーク効果を十分に理解することが不可欠となる。先行研究(例えば、Li et al. (2017)、 Springel (2021)、van Dijk et al. (2022)等)では、主にBEV市場における間接ネットワーク効果の検証が行われてきたが、FCEV市場に関する研究は存在しない。そこで、本研究は、日本のFCEV市場における間接ネットワーク効果を分析した。

本研究で得られた主要な分析結果は以下の通りである:

- 日本のFCEV市場での間接ネットワーク効果の存在を両方向で確認:水素ステーションの設置はFCEVの購入確率を0.09パーセントポイント増加させ、FCEVストックが500台増加すると水素ステーションが1箇所設置される

- しかし、これらの間接ネットワーク効果は弱く、たとえ大幅に水素ステーションが増加してもFCEVと水素ステーションの間の正の循環は生まれない

- 間接ネットワークを強化するには、水素ステーションネットワークの拡大とFCEV需要を創出する施策をセットで行う必要がある

FCEV需要を創出する具体的施策として、以下を提案する:

- 購入費用の引下げ:トヨタミライ(FCEV)の実質購入価格(補助金と減税を考慮)は約560万円で、日産リーフ(BEV)とカローラスポーツ(HEV)は、それぞれ約340万円と240万円。FCEVの実質購入価格が類似車種のBEVと同じになるように補助金を拡充。

- 運転費用の引下げ:トヨタミライの1km当たりの燃料価格は7.2円で、日産リーフは3.3円、カローラスポーツは4-5円。FCEVの燃料価格が類似車種のHEVと同じになるように水素価格を引き下げる新たな補助金を導入。

- 認知度の向上:クリーンエネルギー自動車非保有世帯のBEV/PHEV/FCEVに対する認知度調査では、FCEVを“あまりよく知らない”と“全く知らない”と答えた人の割合が62%でBEVとPHEVを大きく上回った(次世代自動車振興センター、2017)。FCEV認知度向上のために国や自治体が、積極的にFCEVを公用車として採用。

- 追加インセンティブの導入:Khan et al. (2020)は、FCEVの購入を促進する要因として、購入補助金以外に、公共交通機関の無料化、高速道路利用の無料化、優先駐車場の利用対象などが、重要であることを明らかにした。購入・運転費用に対する補助金にこうしたインセンティブを追加しFCEVの需要を創出する施策をパッケージ化。

- 参考文献

-

- International Energy Agency (IEA), 2023. Road transport. IEA, Paris. https://www.iea.org/reports/road-transport.

- Khan, U., Yamamoto, T., Sato, H., 2020. Consumer preferences for hydrogen fuel cell vehicles in Japan. Transp. Res. D Trans. Environ. 87, 102542. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102542.

- Li, S., Tong, L., Xing, J., Zhou, Y., 2017. The market for electric vehicles: Indirect network effects and policy design. J. Assoc. Environ. Resour. Econ. 4, 89–133. https://doi.org/10.1086/689702.

- Springel, K., 2021. Network externality and subsidy structure in two-sided markets: Evidence from electric vehicle incentives. Am. Econ. J.: Econ. Policy. 13, 393–432. https://doi.org/10.1257/pol.20190131.

- van Dijk, J., Delacrétaz, N., Lanz, B., 2022. Technology adoption and early network infrastructure provision in the market for electric vehicles. Environ. Resour. Econ. 83, 631–679. https://doi.org/10.1007/s10640-022-00703-z.

- 次世代自動車振興センター(2017)「クリーンエネルギー自動車普及に関する調査報告書」、2017年3月. https://www.cev-pc.or.jp/chosa/pdf/H28_chosa_1_honpen.pdf