| 執筆者 | 森 悠子(一橋大学)/奥平 寛子(同志社大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 企業ダイナミクスと産業・マクロ経済 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

特定研究(第六期:2024〜2028年度)

「企業ダイナミクスと産業・マクロ経済」プロジェクト

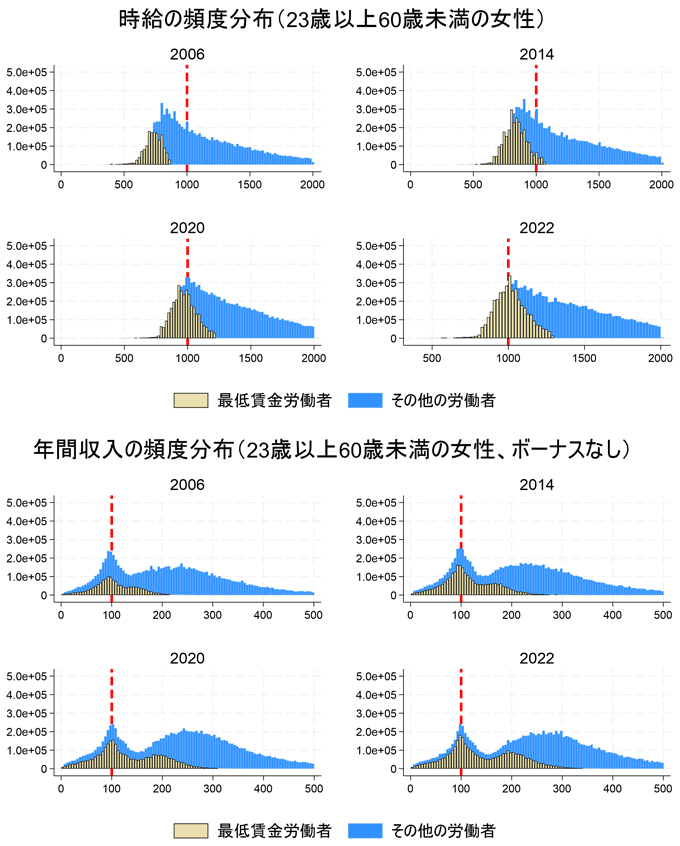

最低賃金引上げの影響については、労働経済学で活発な議論が続いており、これまでに蓄積された研究により、最低賃金の上昇が賃金格差の圧縮効果をもたらす点については広く見解が一致している。賃金格差の圧縮効果とは、賃金フロアの底上げにより低賃金労働者の賃金が上昇し、賃金格差が縮小する現象である。図1のヒストグラムを見ると、女性の時給は2006年の800円付近から2022年には1000円付近へと上昇し、実際に日本でも賃金格差の圧縮が進んでいる様子がうかがえる。一方で、年間収入では2006年以降も100万円付近に集中が続き、最低賃金の上昇にもかかわらず、労働時間を調整する女性が多い実態が示唆される。

近年の最低賃金の上昇に伴い、日本の女性労働者は実際に就業調整を行ったのだろうか。また、就業調整が行われた場合、最低賃金制度の本来の目的である低賃金労働者の収入底上げに対して、どのような影響を及ぼしたのか。厚生労働省より提供を受けた「賃金構造基本統計調査」の調査票情報を元に推定を行ったところ、以下の点が明らかになった:

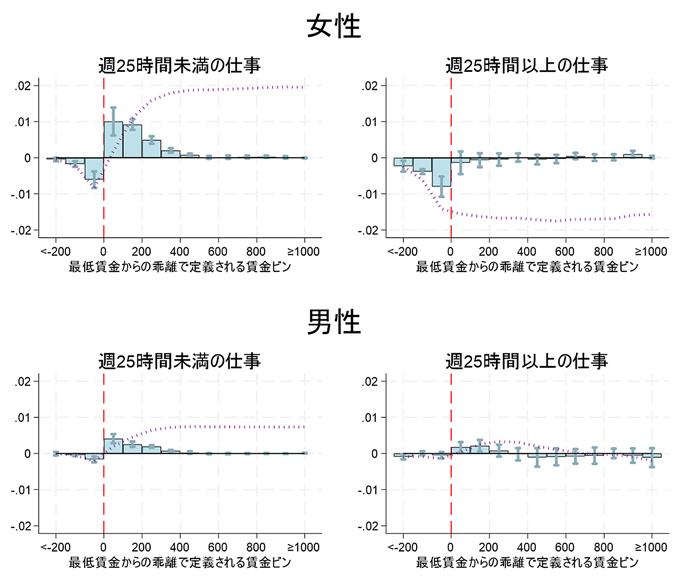

- 最低賃金の上昇が特に女性の間で短時間就業へのシフトをもたらした(図2)。女性の週25時間未満の仕事については、最低賃金未満の雇用が減少した一方、最低賃金+0~400円の範囲で雇用が増加していた。一方で、週25時間以上の仕事については、最低賃金未満の雇用は減ったが、上の賃金帯では雇用の増加は見られなかった。

- 短時間就労へのシフトは最低賃金の本来持つ収入格差縮小効果を弱めた。時給と年間収入のそれぞれの分布に対する格差縮小効果を検証したところ、女性の時給分布には確かに賃金圧縮効果が確認された。しかし、年間収入に目を向けると、賃金格差の縮小ほど収入格差は縮まっておらず、特に下位5~10パーセンタイルでは収入の変化がほとんど見られなかった。最低賃金の上昇が必ずしも収入増加に直結していないことがうかがえる。

- 就業調整が行われる理由について完全に結論付けることはできないものの、税や社会保障にかかわる制度的要因およびその副次的要因が示唆される。時給格差と年間収入格差の分析から得られた推定値と2006年の賃金構造基本統計調査をもとに、最低賃金が2006年から2014年の水準に引き上げられた場合の労働時間の変化をシミュレーションしたところ、短時間の仕事にシフトする割合は制度的な年収の閾値近辺までで高くなり、年収が閾値を超えたところで急減する傾向にあった。

なぜ日本の女性が特定の年収で就業調整するのか、その背景には様々な行動メカニズムが考えられる。本稿の分析では、最低賃金上昇にともなう短時間就業へのシフトは中高齢の女性の間で特に強く観察された。結婚や出産、働き方といったライフコースの選択は長期的に行われるものであり、これまでの制度が女性の働き方に長期的な影響を与えたとすれば、制度上の閾値を超えないように働くという意識は残されている可能性がある。このような状況で最低賃金がさらに引き上げられると、女性の収入の二極化が続き、場合によってはその傾向が強まる可能性もある。政策として目指すのは、女性の働き方の二極化の容認か、それとも就業者全体の収入の底上げか。引き続き最低賃金を上げる場合には、税や社会保障制度との関係性を踏まえた総合的な判断が求められる。