| 執筆者 | 安藤 光代(慶應義塾大学)/早川 和伸(アジア経済研究所・バンコク研究センター)/浦田 秀次郎(特別上席研究員(特任))/山ノ内 健太(香川大学) |

|---|---|

| 研究プロジェクト | 世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応 |

| ダウンロード/関連リンク |

このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。

貿易投資プログラム(第六期:2024〜2028年度)

「世界経済の構造変化と日本経済:企業と政府の対応」プロジェクト

本論文では、新型コロナウィルス感染症パンデミック(新型コロナ)の流行度合いを移動制限指標で測り、2020年から2022年において、新型コロナが日本の製造業海外子会社による四半期パフォーマンスにどのような影響を与えたのかを、売上を中心に、分析している。その際、企業内ネットワークの役割、とりわけ周辺国にある、同じ親会社を持つ他の子会社の存在に着目し、そのような企業内ネットワークの存在が新型コロナの負の影響を軽減あるいは拡大したのかを検証している。

企業内ネットワークには、需要、生産、調達という3つのチャネルを通じて、新型コロナによる負の効果を緩和する場合と拡大させる場合の相反する両面の可能性があると考えられる。例えば、企業間取引であれば、危機だからと言って一旦取引をやめてしまえば復活させるのが難しく調整費用が高いのに対し、企業内取引ならより柔軟に調整しやすい。そのため、従業員の健康を確保するように生産調整をして企業内販売および売上総額を減らすかもしれないし、同様の理由で企業内調達を減らして生産および販売を削減するかもしれない。一方、他の子会社の所有するベストプラクティスの情報を共有することで、生産面での負の影響を緩和するかもしれない。また、企業内ネットワークが相対的に規制の低い周辺国を巻き込んでいれば、企業内取引の方が調整費用が低いことから、ネットワーク内で調達元をシフトさせやすく調達を通じた生産面での負の影響を軽減できるかもしれないが、逆に、ネットワーク内の他の子会社に代替生産をしてもらうことで、当該国での売上が減少し負の影響を拡大させるかもしれない。

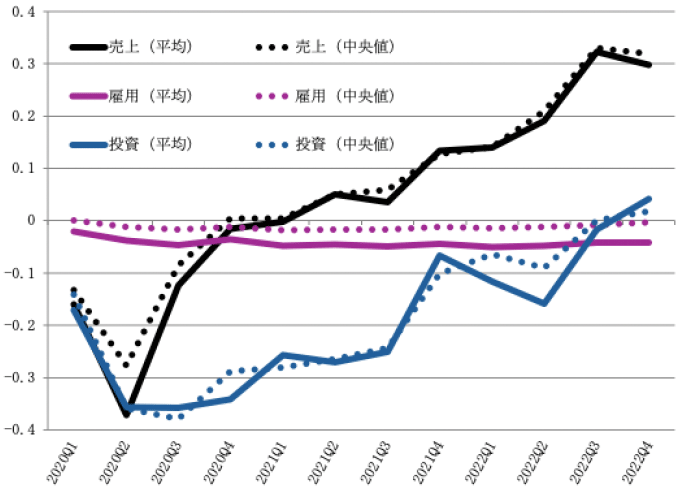

まず、四半期ごとのパフォーマンスとして、売上、投資(有形固定資産)、雇用の分析結果を比較してみると、現地移動規制による負の影響は売上や投資で大きく、現地法人レベルでの計量分析において最も負の影響が大きかったのは売上だが、図が示すように、投資は回復により時間を要している。日本企業は危機に際し、より慎重になったのかもしれない。その一方で、図からもわかるように、雇用への負の影響は極めて小さく、日本企業はコロナ禍において、在米現地法人のケースを含め、海外子会社の雇用をほとんど減らしていない。危機発生からのタイミングや売上先別販売の違いに関しては、予想通り、現地移動規制による売上総額の減少がとりわけ初期において大きく、次に2020年、そして、全期間の順となった。また、現地移動制限による売上への負の影響を売上先別にみると、現地販売、日本への輸出、第三国への輸出の中では現地販売がもっとも大きかった。

では、企業内ネットワークの影響はどうであったか。平均的には、同じ親会社を持つ他の子会社が同じ地域内にある子会社、つまり、同一地域内に企業内ネットワークがある子会社は、そうでない子会社と比べて、負の影響を緩和する役割を果たすとは限らず、現地移動制限による負の影響がより大きいケースも認められた。これは、危機に際し、調整費用が相対的に低い企業内取引を優先的に調整して生産・販売を削減させたからかもしれない。ただし、そのような負の効果が認められるケースでも、企業内ネットワークが規制の低い周辺国を巻き込んでいる場合には、そうでない場合に比べ、負の影響は小さく、特にコロナ禍の初期の時点ではかなり小さいかほとんど見られなかった。危機の初期において、企業内ネットワークの中で調達元のシフトがしやすく、分散化の効果もあったかもしれない。

また、本論文では、現地調達比率(あるいは販売比率)と現地移動規制の影響の関係や、海外の調達元(あるいは販売先)における移動規制の影響についても分析している。その結果、コロナ禍初期においては、現地調達比率が高いほど現地移動規制による負の影響が大きいことがわかった。精緻な生産ネットワークが多くの国を巻き込む形で展開されている東アジアにある現地法人に限れば、コロナ禍1年目の2020年において、海外調達元の国・地域における移動規制による負の影響も認められた。したがって、日本企業の海外子会社も、コロナ禍の初期の時点では、現地調達や海外調達といった調達面を通じた負のサプライチェーン効果を経験したと考えられる。需要面でも、2020年、とりわけその初期時点において、現地販売比率が高いほど現地移動規制による負の影響が大きく、海外の販売先の国・地域における移動規制が厳しいほど売上への負の影響が大きいことがわかった。とりわけ東アジアにある現地法人の場合、海外販売先の規制の影響は、全期間を通じて確認されている。

危機に直面した際、各企業は、状況に応じて、コストとベネフィットを考えて対応している。本論文での分析結果は、危機発生からのタイミングや子会社の置かれている状況(例えば、企業内取引や企業内ネットワークがあるか、当該子会社がサプライチェーンのどこに位置するか、危機に直面した際により望ましい環境に企業内ネットワークが展開されているかなど)によって企業の対応も異なることを示唆していることから、望ましい政策もタイミングや子会社の置かれている状況によって変化すると考えられる。したがって、そういった状況を企業が適切に判断し効果的な企業戦略を作成・実施できるようなビジネス環境を整備・提供することが政府の重要な役割である。